写真左から、鄭晶晶さん、大石将弘さん、林建太さん。

空間と主体と時間軸。

いくつものレイヤーを駆け巡る。

「きくたびプロジェクト」の最初の発表の場となったのは、今年3月上旬まで横浜美術館にて開催されていた「横浜美術館コレクション展 全部見せます!シュールな作品 シュルレアリスムの美術と写真」展だった。シュルレアリスムのコレクションとなると、教科書から抜き出したような美術史を中心とした音声ガイドが思い浮かぶけれど、横浜美術館を入った正面のホールでデバイスを借り、イヤフォンをつけると、思いがけずフランクな口調の音声が流れてきた。

「こんにちは! きくたびプロジェクトです。今、皆さんはどの辺にいらっしゃるかしら。たぶん、チケット買って吹き抜けの真ん中あたりにいる方が多いと思います」。

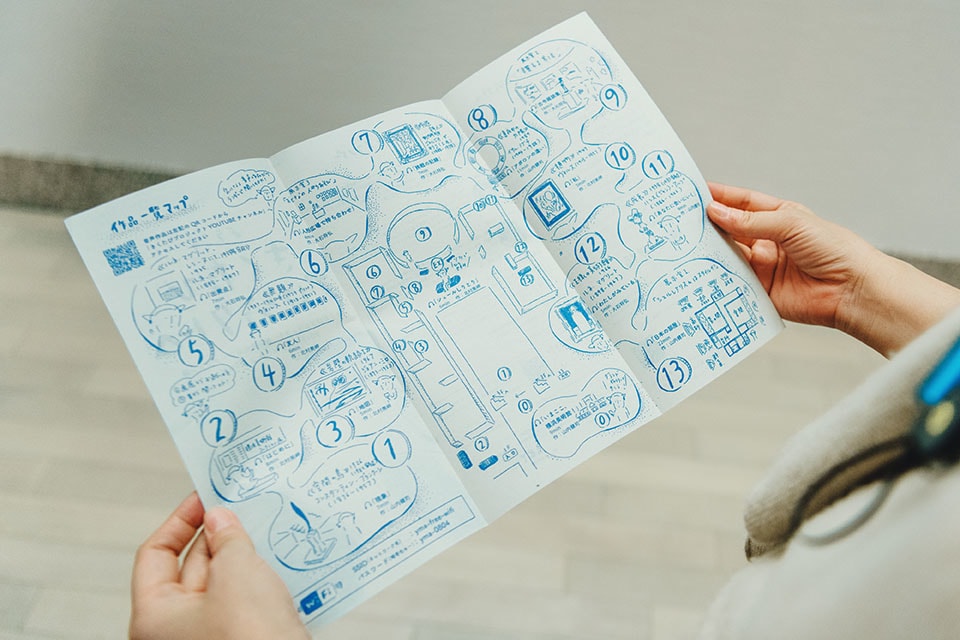

「きくたびプロジェクト」の音声ガイドを聴くには、自分のスマートフォンを使うか、エントランスでデバイスを借りる。パンフレットには、展覧会の順路とともに音声ガイドがついた作品が、わかりやすく描かれていた。

(中略)「ちょっと建物の外に出て見ましょうか。この建物は、丹下健三による1989年の建築です。自動扉を出て、向こうに真っ直ぐ先が見えるでしょう? 海に向かったこの先に横浜博覧会のメインストリートがあったんですよ。―――」と続く、俳優・山内健司さんによる一つ目のガイド「いまここ、横浜美術館!」。劇団青年団の俳優として、平田オリザ氏が手がける「現代口語演劇」作品(芝居掛かった台詞ではなく、日常的な口語による劇作)のほとんどに出演していたという山内さんならではの親近感ある語り口と、空間を捉えた立体的なスケール感が、想像力を膨らませてくれる。

そして、このスケール感は空間だけにはとどまらない。ある作品の前に立てば、

「私、ルネ・マグリットです。これでも画家です」と、時空を超えて作家が語りかけてくるものもあれば(「出発点」作:大石将弘 対象作品『ルネ・マグリット、レシーヌにて、1935年8月』)、また違う作品の前に立つと、「白い壁に白黒写真が14枚、横一列に展示されている。左から右へ、鑑賞するのが順路となっている。左端の写真の前に、鑑賞者がいる。鑑賞者は、写真を見ている。そこに写っているのはーー」と、“誰か”ではない“何か”が、“私”がいる展示空間と作品の状況を解説しているようなものもある(「友人」作:北村美岬 対象作品:『無題』ヴォルス)。

この展覧会のために用意された音声は15本。違う作品の前に立つたびに、音声の主体と時間軸とが縦横無尽に変わっていく。それは、この美術展に仕掛けられたいくつものレイヤーを駆け巡るような体験だった。

横一列に整然と並んだヴォルスの作品(『無題』)。北村さんの淡々とした語り口と、作品の温度感とがうまく絡み合っていた。

見える人と見えない人の関係性が

時間・空間を変化させる

林建太(以下、林):「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」というのは、さまざまな展覧会を訪れ、目が見える人と見えない人とが一緒に作品を鑑賞するという活動です。これを5年ほど続けてきている中で感じてきたのは、見える人と見えない人の関係は、「助ける・助けられる」「教える・教わる」という“だけ”ではないということ。むしろ、ともに鑑賞することで、お互いの中で時間的な変化や、空間的な広がりが生まれていく。同じ展示作品を観ているのですが、同時にいろんな経験が生まれているという感覚。これは何だろうってモヤモヤしていた時に、あるメンバーが、この感覚を「演劇に似ている」と言ったんです。

鄭晶晶(以下、鄭):私もその場にいて、その言葉を聞いた時に、ふと2、3年前に〈象の鼻テラス〉で体験した大石将弘さんの演劇作品を思い出したんです。

大石 将弘(以下、大石):鄭さんが観にきてくれたのは、象の鼻テラスで開催された「シアターゾウノハナ」というパフォーミングアーツのプログラムでした。「演劇とすれ違う」をコンセプトに、誰もが演劇やダンスを身近に体験できるパフォーミング・パーク(演劇的公園空間)を生み出そうというもので、開催期間中はいくつものパフォーマンスが同時に展開されていくのですが、僕は今回の「きくたびプロジェクト」にも参加してくれた俳優の山内さん、北村さん含めた5〜6人のチームで「聴くだけ!3分旅行」という音声ガイドのような作品を作りました。演劇というのはその場限り、終われば消えてなくなってしまうものじゃないですか。それが面白さでもあるんですけど、何か残せるものが作ってみたいなという発想から、音声を聴きながら象の鼻テラスの周辺をめぐる演劇仕立てのツアーガイドを作ってみようと思ったんです。

鄭:実は私、あの辺りって、ちょっと観光地的な感じがしてあんまり好きではなかったんです。それが、大石さんたちの音声ガイドを聴きながら歩くと、知っているはずの場所なのに、違うレイヤーが立ち上がって目の前の風景に親近感すら湧いてくる。すごく面白い体験だったし、さっき林さんが話していたような、私たちが視覚障害者とつくるワークショップで得てきた感覚とも似ているなと思った。これを美術館でやったら、見える人も見えない人も同じように楽しめるんじゃないかな……とひらめいて、大石さんに話を持ちかけたのが最初でした。

正確に説明しようとすればするほど、つまらないものになってしまう

――今回、横浜美術館が会場となったのには、どんな経緯があったのですか?

林:横浜美術館は、早い時期から目の見えない人の鑑賞プログラムに取り組んでいて、実は「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」の第一回目の開催を受け入れてくれた美術館でもあるんです。だから、「きくたびプロジェクト」にも賛同してくれて。美術館の協力もあって成り立つものなので、僕らの原点でもある場所で新しいことができたのはとてもよかったですね。

鄭:それに、当初から、企画展だと会期が終了すると残らないものになってしまうので、コレクション作品でやれたらいいなと思っていたんです。なので、この時期に横浜美術館が所蔵するシュルレアリスムの作品をベースとした展覧会を予定していたことも、とてもいいタイミングでした。

大石:でも、今回制作した15本の中には展示の配置をもとに作った音声作品もあって、すべてが後々残せるものにはならなかったんですが、展示の終了後も横浜美術館で楽しんでもらえるものもいくつかあると思います。

――プロジェクトが立ち上がり、会場と題材が決まって、実際には何をするところから始めたんですか?

大石:これまで、目の見えない人にも楽しんでもらえる演劇、という視点を持ったことがなかったので、まずは「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」に参加させていただきました。これがあまりに面白かったので、逆にこれ以上のものが自分たちに作れるんだろうかと、いきなり自信をなくしてしまった(笑)。目の見えない人と、「こう見える」「こう感じる」と、言葉でコミュニケーションを重ねていくうちに、「あ、今何かイメージを共有できたのかもしれない」と思える瞬間がすごく楽しくて。これまで何かの展覧会を友だちと観に行っても、こんな体験をすることはなかったですから。そこに実際に人が集まって、作品を前にライブで相互作用が起こっていくというのは体験としてとても強いものだし、これ以上はないんじゃないかと……。

林:それに、話し始めたのは夏ごろでしたけど、横浜美術館のコレクションが実際に観られるのは12月の会期がスタートしてから、というのも難しいところでしたね。なので、まずは街中にあるパブリックアートで試作してみよう、ということになった。

大石:この試作の段階から目の見えない人たちが参加して、アドバイスしてくれたことで、少しずつ手がかりのようなものを掴んでいくことができました。どんな線で描かれた絵なのか、どんな形の彫刻なのか、どんな色で、どんな大きさで……と、僕らは見たままをできるだけ正確に伝えようとするんだけど、それを説明しようとすればするほどつまらなくなってしまうことがある。それってどうしてなんだろう?という疑問についても、目の見えない人と議論を重ねました。結局は、まず僕自身が目の前の作品を楽しんでいるのかどうかなんだと。正確に伝えることよりも、面白いという感触をそのまま伝えることを大事に作ればいいんだと、気づくことができた。

林:僕らもいつもの活動の中で、目の見える人が見えない人に対して「正確に伝えよう」とする場面はしょっ中起こります。正しく伝えようとする姿勢自体は決して悪いことではないんですけど、目の前の作品を面白いと思う感覚は、見える人と見えない人とでは違うリアリティにもとづいていると思うんです。見える人のリアリティだけをもとにして見えない人に説明しても、面白さを共有できずに「正確に受け取らねば」というプレッシャーを与えることになってしまうかもしれませんよね。

――そうした気づきも経て完成した最初の試作は、どんな仕上がりでしたか?

林:実験的ではありましたけど、面白かったですね。俳優という専門性が加わることで、すでに音声作品が違うものになっていましたから。

大石:でも、この段階ではまだまだ先があって。実際に音声をつけるのはシュルレアリスムの作品。僕ら俳優3人は、正直「シュルレアリスムって何だ?」と言われても答えるには自信がないというレベルでしたから、学芸員の方からレクチャーを受けたりして勉強しました。でも、美術史の壁はすごく厚くて、一夜漬けのように勉強したところでどこまで砕けていいのかさじ加減がわからないんですよ。それで、山内さんが「僕らも勉強頑張るけれども、『これで大丈夫!』と背中を押してくれるような専門家に入ってもらいませんか」と提案してくれたんです。

鄭:それで、各方面に声をかけたところ、ご協力いただける専門家が集まってくださいました。これで一気に心強くなりましたよね。「こんな資料ないかな?」というと、みんなが探してきてくれる(笑)。

大石:そうですね。でもやっぱり、創作は実際の展示を観ないことには始められなくて、展覧会がスタートした12月9日から1カ月間は、ほぼ毎日美術館に通いました。

林:目の見えない人と見える人とで、館内のいろんな場所を周りながら会話するというも、何度もやりましたよね。

大石:そうした会話から出てきた言葉を作品に反映させていきました。自分一人では思いつけなかったことがたくさんあったし、一人でつくっても意味がないものだとも思うようになりましたね。

聴き手が「きくたびプロジェクト」の

可能性を拡張させていく

鄭:展覧会が始まってから完成までの1カ月は、すごく大変でしたけど、完成したのを聴いた時は、さっき大石さんが話していたように、3人の俳優さんがそれぞれ作品に対して面白い!と思った箇所がギュッと凝縮されて表れているなと思いました。三者三様の視点が詰まっていて、聴いてて本当に楽しかった。

――まだまだたくさんの可能性を秘めたプロジェクトですよね。試作で題材にされたパブリックアートの音声作品もぜひ聴いてみたいですし、さらにはポジティブな意味合いで実際に展覧会に行かずとも展示を楽しむことができるという可能性もあるのではないかなと。

鄭:YouTubeなので、家で聴けると言えばそうなんですけど……、でも実際にその場で気配を取り込みながら聴くのとでは、まったく違う体験になりますよね。

林:「きくたびプロジェクト」は、展覧会会場で聴くものとしてつくっているし、僕らとしてはやっぱり会場で聴いてもらいたいですね。でも、今回これを体験してくれた何人かの人が、「『アポロンの遣い』(作:山内健司 対象作品『真夜中の太陽』イサム・ノグチ)を、寝る前にベッドで聴きたい」って、同じこと言ってたな(笑)。

大石:面白いですね〜。

林:プロジェクトに参加してくれた目の見えない女性も、「夜道を歩いているとき、『アポロンの遣い』を思い出すよ」と言ってました。そういう感想を聞いていると、受け取る人によって楽しみ方の可能性も広がっていっていいのかな、とも思いますね。

――落語を寄席ではなく録音で聴くのと同じような。たとえば、何か身体的な理由などで展覧会場に行きたくても行けないという人が、鑑賞を疑似体験できるツールにもなり得るかもしれませんね。「きくたびプロジェクト」、ぜひまた違う展覧会で体験できたらいいなと思います。

大石:またやりたいですね。今回、見えること・見えないことにフォーカスし続けるうちに、演劇の原点に立ち返ることができたというか。たとえば、砂漠の物語であっても、舞台の上を砂漠にすることはできません。演劇というのは、役者と観客とが、想像力で見えないものを立ち上がらせる表現なんだと、改めて気づくことができた。目の見えない人と一緒につくることで、それに気づけたのが僕にとっての大きな収穫です。

大石将弘(ままごと|ナイロン100°C|スイッチ総研)

俳優。1982年、奈良県生まれ。劇場内外を問わない演劇創作に参加。劇団ままごと、ナイロン100°Cに所属。2015年、鑑賞者がスイッチを押すと始まる一瞬の演劇「スイッチ」を専門に上演する団体、スイッチ総研を設立。日本各地の芸術祭に招聘され、地域の俳優や市民と共にその場ならではのスイッチを、商店街や公園、銭湯や美術館などで開発上演している。

北村美岬(くロひげ)

俳優。劇団くロひげ所属。舞台・映画に出演したり、演劇作品をつくっている。2014年9月に小豆島にて行われたままごと『港の劇場』では、1人の演者が10人程度の観客と共に街を歩き物語を語るおさんぽ演劇『やねにねこ』の制作・上演を行った。他、街歩きから演劇と音楽のライブをつくる企画『マーチ~街にまつわる演劇と音楽のライブ~』のメンバーとしても活動。

山内健司(青年団)

俳優。1984年より劇団青年団に参加。90年代以降の平田オリザによる「現代口語演劇」作品のほとんどに出演。フランス、韓国との国際共同制作に多数参加。同時に、街や人と直接関わる、劇場の外での演劇にも力をいれる。平成22年度文化庁文化交流使として全編仏語一人芝居『舌切り雀』をヨーロッパ各地の小学校で単身上演。

視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ(林建太、鄭晶晶、中川美枝子、永尾真由、分部史織)

2012年発足。現在、5名(晴眼者2名、視覚障害者3名)で活動中。毎月一回全国の美術館や学校を中心に、多様な背景を持つ人が集まり「見えること」「見えないこと」を語りあいながら美術を鑑賞するプログラムを開催している。誰もが気軽に美術館を訪れて、感じていることや印象、経験や考えを自由に語り合う、そんな美術鑑賞のスタイルを目指す。

Information

視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ

視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ Facebook