シカゴで出会ったヘンリー・ダーガーの作品。2011年には集大成ともいえる展覧会「ヘンリー・ダーガー展 アメリカン・イノセンス。純真なる妄想が導く『非現実の王国で』」を企画した。会場はラフォーレミュージアム原宿。この作品はその後ニューヨークの近代美術館に収蔵された。

ヘンリー・ダーガー《キラキラ輝くブレンゲン。ボイ・キング諸島。一匹は年若いタスカホリアン、もう一匹は人の顔をしたドロテリアン》

Henry Darger, Spangled Blengins. Boyking Islands. One is a young Tuskerhorian. The other a human headed Dortherean.

Watercolor, pencil, and collage on paper, 35x43cm

The Museum of Modern Art, New York ©Kiyoko Lerner

アメリカ・シカゴで出会った、

「アウトサイダー・アート」の大きな波

——小出さんとアウトサイダー・アートとの出会いは、いつどのようなものでしたか。

小出:私は1985年からザ・ギンザ・アートスペースという資生堂の企業ギャラリーの企画を担当していて、1990年にアメリカのシカゴに移住しました。当時のアメリカのアートシーンは、後にアウトサイダー・アートと呼ばれることになる分野が注目を集め始めていた時期でした。私自身はそうした存在をまったく知りませんでしたが、シカゴで出会った美術関係者には、そうした分野に関わりを持っている人が多かったんですね。その一人が、ヘンリー・ダーガー01が住んでいた部屋のオーナーだった写真家で、彼を通じてダーガーの存在を知りました。当時はまだダーガーの名前を知っていたのはごく一部の人々のみでしたが、1992年にロサンゼルスのカウンティ美術館で開かれた「パラレル・ヴィジョン02」展で彼の作品が紹介され、これによりその存在が全米の美術愛好者の間で知られるようになりました。この展覧会は、アウトサイダー・アートがファインアートのミュージアムで展示された初めての大規模な展覧会で、画期的なものでした。

ヘンリー・ダーガーの作品と人生を紹介した『ヘンリー・ダーガー 非現実を生きる』(2013年、平凡社)は小出さんが編集を手がけた一冊。

Photo: Koichi Tanoue

——アウトサイダー・アートに対する当時のアメリカでの反応はどのようなものだったのでしょうか。

小出:大変大きな反響があったと思います。こうした分野に近しい概念として、1940年代にフランスで生まれた「アール・ブリュット」という言葉がありますが、この語はアメリカでは認知されておらず、1972年に批評家のロジャー・カーディナルがその訳語として考案した「アウトサイダー・アート」という語も広く知られてはいませんでした。その一方で、民衆的な芸術を指す「フォーク・アート」という言葉が認知されていて、これらを含めた大きな概念として、この「パラレル・ヴィジョン02」が開催された1990年代のはじめから「アウトサイダー・アート」という言葉が使われ始めました。歴史的に、アメリカの現代美術の主流にはエリート主義的な部分がありましたから、そうした価値体系の外にある存在として、彼らの作品が衝撃をもって受け入れられたのだと思います。

——小出さんご自身もまたそうした動きに触発され、1992年に資生堂ギャラリーでアウトサイダーの作家、ビル・トレイラー03の展示を企画されています。

小出:当時はまだ俯瞰した視点でムーブメントを見ていたわけではなく、これまでとは違う文脈の興味深いものが出てきたなと、新しい流れを感じていました。私がこの仕事を始めた80年代後半の日本は、まさにバブル経済へと突き進んでいた頃で、美術の業界にも大きなお金が流れ込んでいました。企業や美術館が海外の名画を購入したり、企業の協賛による大規模な展覧会が開催されたり……その宣伝にも大きな資金が投入され、そこに名だたるクリエイターたちも関わり活動していた。そうした大金が飛び交うコマーシャルな状況に対して、私自身、どこか辟易していた部分もあったのでしょうね。そんな頃、アメリカに渡ってみたら、あちらは不況のどん底で、多くのギャラリーが閉鎖していくような寂しい状況でした。そうした中で芽吹き始めたアウトサイダー・アートが、すごく新鮮に映ったんです。クリーニングから戻ってきたシャツの台紙や包装紙に鉛筆一本でひたすら描いていくような素朴な作品のあり方に、美術の原点を感じたのだと思います。

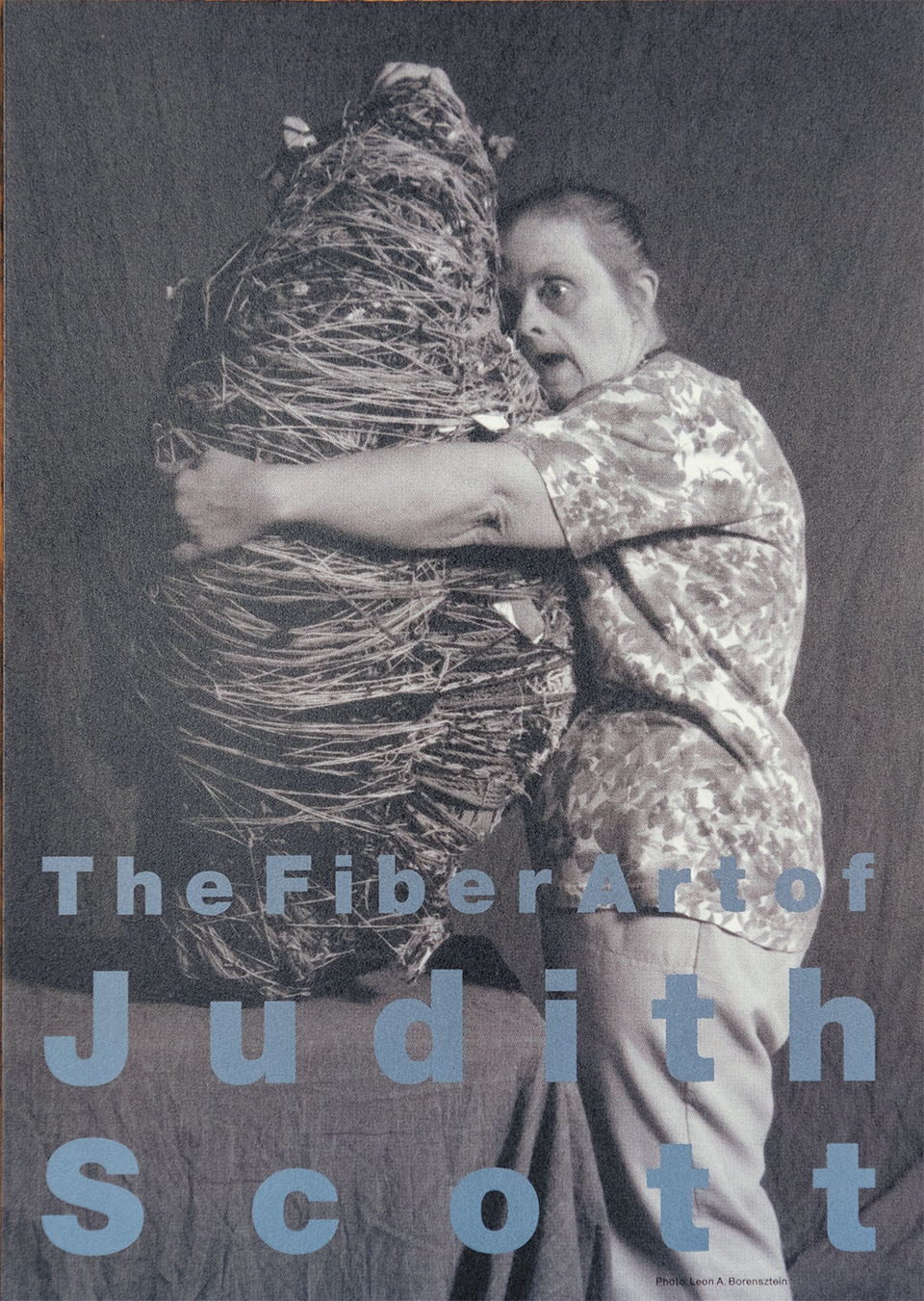

Installation view, The Fiber Art of Judith Scott “Metamorphosis”, Shiseido Gallery, Tokyo, 2001

Photo courtesy of Shiseido

2001年に東京、資生堂ギャラリーで開催された、クリエイティブ・グロース・アートセンターの作家ジュディス・スコット「メタモルフォーシス」展の展示風景(写真上)とその図録(写真下)。

Photo: Koichi Tanoue

——「パラレル・ヴィジョン」は1993年に日本の世田谷美術館にも巡回しています。当時の日本でのアウトサイダー・アートに対する反応はどうだったのでしょうか。

小出:まだ私はシカゴにいたので詳細はわかりませんが、大きな反響があったと記憶しています。当時、まだ30歳前後だった美術家の奈良美智さんや村上隆さんが展示をご覧になり、刺激を受けたとも聞いています。いつの時代も、新しい表現に最も早く反応してくれるのは作家の方々ですね。自分の企画としては、1991年に資生堂でウィリアム・ホーキンス04の展示を行いましたが、これも評判が良く、それからジュディス・スコット05の展示をした2000年までの約10年間、アウトサイダー・アートの展示を続けて企画させていただきました。ただ、当時はまだまだこうした分野が一般的に認知されてはいませんでしたから、展評を書いてくださる新聞社の記者の方から「こうした分野をどういう風に紹介すればいいのか」と言われたりしたこともありました。私のほかには、編集者の都築響一さんが、この分野に注目して取材をしたり、紹介をしていました。

良い作品を残すためには、作品が作者の手を離れていく必要がある。

——その後、小出さんは2003年に事務所を設立され、作品の展示だけでなく販売も手がけるようになります。どのような意図があったのでしょうか。

小出:1995年に日本に帰国してから、実はとても退屈していたんです。その頃のアメリカでは、アウトサイダー・アートはすでにニューヨークにも飛び火をして、広く認知されてきていました。ムーブメントが大きな勢いを持って展開していく様子を、私もすぐ近くで見ていたかったのに、日本には情報も入って来ないし、そのシーンにまったく近づけない。展覧会の企画をてがけながらも、その先に進めないことがとてももどかしく感じていました。なぜこんなにアメリカと日本では違うんだろうと考えた時に、作品が売買されていないことが大きな理由のひとつになっているのかな、と。やはり作品をマーケットに出すということをしないと、次のステップに上がれないことに気が付いたということでしょうか。

アストリッド・コッペ、ウィリー・ヤング、アナ・ゼマンコヴァ、高瀬智淳、山岸紗綾。国籍や性別、美術教育の有無に関係なく、独創的な植物表現を展示した。

Installation view, Yukiko Koide Presents at Art Fair Tokyo, 2017

——なぜ日本はアメリカと異なり、アウトサイダー・アートの作品が売買されにくいのですか。

小出:アートのマーケット自体がアメリカに比べて圧倒的に小さいということがあります。全体の市場の中でアウトサイダー・アートの占める割合はさらに小さいわけですから、そこまでまだ皆さんの目が届かないという面もある。ただ、大まかな傾向として、日本の方々は「すでに評価されているものを買いたい」「広く知られているものを買いたい」傾向が強いように感じます。価格や経歴なども含めて、評価の裏付けのない作家の作品を購入しようとする人が少ない。一方、私がアメリカで出会ったアウトサイダー・アートを熱心に支持するコレクターはまったく逆で、「他人がまだ持ってない、知られていない作品を買いたい、自分が新しい価値の発見者になりたい」と考える人が多いんです。彼らは他者の評価よりも、自分の心にグッと来るものを集めたい。そうした文化的な土壌の違いもあり、資質として見ると、アウトサイダー・アートに関しては今後も日本人のコレクターというのは出てきにくいのかなと感じています。

——2006年からは「アウトサイダー・アート・フェア06」にも参加され、海外でも作品を販売されています。

小出:海外のフェアに出るときは、基本的に日本の作家を紹介するようにしていて、山本純子07さんや松本国三08さんといった方々の作品を展示販売しました。日本の作家に対する関心は高く、たいへん喜ばれますね。

吉川秀明《目目鼻口》2017

Hideaki Yoshikawa, Eye Eye Nose Mouth, 2017. Fired clay, varied dimensions

©Atelier Yamanami

2018年のニューヨーク・アウトサイダー・アートフェアでは、〈やまなみ工房〉の作家、古川秀明(写真上)、鵜飼結一郎(写真下)ほか、5名のアーティストを紹介した。

鵜飼結一郎《電車》2014

Yuichiro Ukai, Trains, 2014. Marker, colored pencil and ink on paper, 73.5x82.5cm

©Atelier Yamanami

——小出さんご自身は、作品を展示するだけでなく、売買することの意味をどのように考えていらっしゃいますか。

小出:身勝手な意見かもしれませんが、良い作品があれば、それを残していきたいというシンプルな思いがまずあります。そのためには、売買などの手段を通じて、作品が作者の手を離れて他人の手に渡ることが必要だと考えています。

——日本では、アウトサイダー・アートの作家が福祉施設に所属しているケースも少なくないと思いますが、そうした現場の方々と、作品の売買に関してどのようにやり取りされていますか。

小出:施設に所属しておられる方もそうでない方もいらっしゃいますが、埼玉県にある〈工房集09〉など、オープンで新しい取り組みに積極的な施設とお付き合いさせていただいています。ただ、過去には話がうまく進まなかった事例もありますよ。作品の販売のお手伝いをしたくても、理解を得られないという場合もありますので。施設の現場にいる方々としては、彼らの日々の創作を支えることに手一杯で、なかなか販売というところまで意識が届かなかったり、物理的に人手が足りなかったり。またそもそも作品をお金に換えることに対する心理的な抵抗感があるという場合もある。ある施設では「作者の存在を離れて、作品だけが一人歩きしていくようで、受け入れ難い」という意見もありました。それぞれの立場と考え方がありますので、お互いに理解を得られた場合のみ、仕事が成立するという形ですね。

「射程」の違う福祉と美術の、

両方を同時に見ること。

——現状において、アウトサイダー・アートが既存の美術の世界に入っていく上で、妨げになっているのはどういった部分でしょうか。

小出:なかなか合流しきれない面はありますね。特に現代美術の場合は、作家が自ら作品についてのステートメントを述べた上で、それを元に批評家が文章を書き、ギャラリーのバックアップがあって、美術館が作品を展示、収蔵し……という形で、文脈を共有した上での評価、流通のシステムがあります。アウトサイダー・アートの場合は、作家がステートメントを出すことができない場合も多く、批評もし辛い面があります。また安定して作品を供給できない、といった物理的な問題も存在します。作家の人気が高まり、ブレイクしかかっていて、展示を含めて作品が数多く必要になるタイミングが来ても、対応できない場合も多々あります。ギャラリーとしては扱いが難しい面はありますよね。

——小出さんご自身が扱いたいと感じる作家はどういった方ですか。

小出:どういう基準で作品を見ているか、と尋ねられたときには、3つのキーワードでお答えしています。「内的圧力」「奇妙な果実」「昇華」です。ひとつは、作りたいという内的なエネルギーが高いこと。2、3枚、良い絵が描けたというだけでなく、少なくとも数年以上描いてきた事実が存在することですね。そして、長い美術史を振り返ってみた時に、風変わりであっても作品自体に強度があり、興味深いものであること。3つ目は、作家本人が創作によって自分自身を解放しているということ。なので、アウトサイダー・アートに限らず、私はわりと清々しい作品が好きですね。もちろん、あくまで私の好みというだけですが。

小出由紀子事務所が紹介する作家、福田尚代の作品。福島県耶麻郡猪苗代町のはじまりの美術館で開催中の展覧会「無意味、のようなもの」展に出品されている。いわゆるアウトサイダーの作家ではないが、「日常生活に技材を見つけるところや、驚異的な集中力と手仕事において、通じるものを感じる」と小出さん。

福田尚代《ソラナックス製ボートとハルシオン丸》2004-2018

Naoyo Fukuda, Boats made of Solanax and Halcion Maru, 2004-2018. 700 sculpted tablets, dimensions variable

©Naoyo Fukuda

——作品の値付けはどうやってされていますか。

小出:売れる値段をつけるのが基本です。売って実績を作ることが必要です。売れると、少しずつ価格を上げていけます。高すぎても低すぎてもいけない。市場においての適正な値段をつけることは、経験と充分な知識がなければ無理だと思います。そこを見極めるのがディーラーの仕事です。

——所属する作家を顧客に紹介する際、「障害がある」というプロフィールをどのように伝えていますか。

小出:作品が先にありきと考えているので、「障害がある」ことを前面に出すことはしていません。ですが、作品をより深く理解してもらうために、作者の生い立ちや日々の生活の様子、障害がもたらすこだわりなどを知ってもらうことは大切です。そのときには、できるだけ正確に制作の背景を伝えるようにしています。ただ、「これは障害者アートです」とアピールするつもりはありません。

——一方で、「アウトサイダー・アート」という形でカテゴライズし、それをアピールすることによって、この分野に注目が集まり、認知が広がることで一般に受け入れられやすくなっている面もあるかと思います。

小出:確かにそれは複雑な問題です。仰るとおり、アウトサイダー・アートという用語ができたことで、概念化され、理解されるようになった部分も多いですよね。しかし、逆にそうしたカテゴリーに押し込めてしまうことで、作家がもっと大きな所へ飛び立てる可能性を減らしてしまうこともあります。「障害者アート」というカテゴライズは、私にはあまり良いものとは思えません。そうした枠組みを強調することで、行政から助成金をもらいやすくなるという状況について、肯定的に捉えていないのです。もし助成金を断たれたら、どうなってしまうのか。彼らの創作が公共事業のひとつになってしまうとしたら、とても残念ですね。ですから、アウトサイダー・アートというキャッチフレーズは、現状における一種の“必要悪”のようなものとしてはあるべきでしょう。しかし、長い目で見れば、将来的にはそうしたカテゴリー自体も必要なくなってくる可能性もあるのではないでしょうか。たとえば、かつては「女流作家」という括りがありましたが、現代においては、女性であるという点だけを取り上げたカテゴライズにはほとんど意味がなくなっています。そうした変化はすでに始まっていると思います。ヘンリー・ダーガーはアウトサイダーと言える存在でしたが、今では彼をそのカテゴリーだけで捉える必要はなくなりつつある。そうした流れの中で、結果として数十年先には「アウトサイダー・アート展」は注目されなくなる。それが望ましい姿ではないかと思います。

イギリス発の移動式美術館〈The Museum of Everything〉は、権力や権威からないがしろにされてきた「もうひとつの美術史」を探求する。創設者のジェームス・ブレットは、世界でも指折りのアウトサイダー・アートのコレクターでもある。2017年6月~2018年4月まで行われたオーストラリア・タスマニアでの展示に、小出さんも訪れた。写真は、小出さんが扱った日本人作家、松本国三(右)と齋藤裕一(左)の書。

The Museum of Everything, Installation view at MONA, Tasmania, Australia 2017-2018

Photo courtesy The Museum of Everything

——最終的には、社会の中に溶け込んでいくことが目指されるべきだということですね。

小出:よく「福祉と美術は“水と油”」と言われることがあって、私自身も土俵の違いを感じることはあります。その違いは何かと考えると、「射程の違い」なのではないでしょうか。福祉はひとりの人生を射程として、その人が安全に充実した人生を送ることが目的ですが、美術はひとりの人間が生きる時間を超えて、100年、200年と残っていくことを目指している。福祉は「今ここ」に生きる人の生命を大切にし、美術は「いつか」を夢見ています。この射程の違い、目標に定める時間や距離の違いが、心理的な違和感をもたらすのではないでしょうか。福祉の世界にも稀に、近くと遠くを同時に見ることができるリーダーがいらっしゃって、 私はそういう方と出会って仕事をさせてもらっています。