抽象画の中にある既視感

小林覚さんの作品は一見すると、曲線と直線が複雑に組み合わさった抽象画だ。力強い線が交差した図画のところどころが、明るい色調でカラフルにベタ塗りされ、楽しげな印象だ。だが、何かが引っかかる。既視感の正体をたどっていくと、それが「文字」であることが分かった。

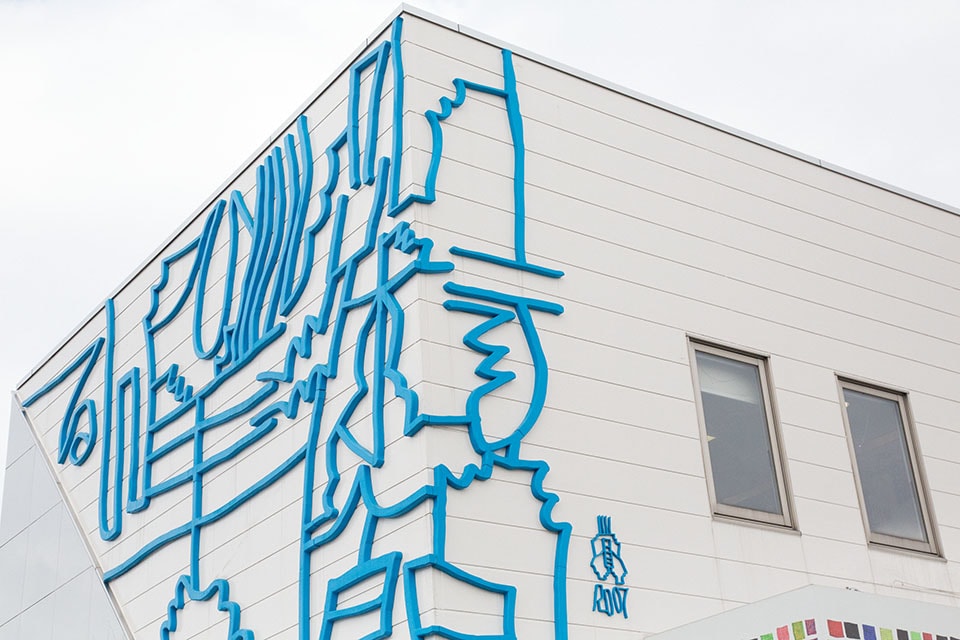

入館前、ひときわ目を引く〈るんびにい美術館〉の建物サインも小林さんの文字。

岩手県花巻市にある〈るんびにい美術館〉。1階の〈ボーダレス・ギャラリー〉を抜けて階段を上ると、10名ほどの利用者が創作活動を行うアトリエがある。

明るい室内の一番奥、パーテーションでひとりぶん仕切ったスペースに小林さんがいた。作業デスクの上に椅子を乗せ、その上に座った小林さんは白いヘッドホンをして窓の外を見ている。取材陣に興味津々のにぎやかな周囲と違って、小林さんは寡黙で近寄りがたい雰囲気がある。そのうちに椅子を床におろし、ヘッドホンをしたまま円形に切られた画用紙に向かって黙々とドローイングを始めた。

「今日はスピッツの1stアルバムの曲目を描いてるんですよ」

施設のアートディレクター・板垣崇志さんが、そう解説してくれた。

小林さんの描くモチーフは、ポップスの歌詞や地名、万葉集に収録された和歌などの「文字」だ。アルファベットやひらがな、漢字を、水性ペンやクレヨン、筆などを使って独特な造形に表していく。下描きはせず、線の伸びる方向は即興的だが、独自の法則に則ったペンの動きには迷いがない。

「聴いている音楽を絵に表しているというより、音楽は音楽、造形はあくまでも文字に基づいた造形なんだと思います。曲調によって作風が変化することもないんです。けどやっぱり、“楽しいな”と思っているのは、顕著に表れますね。絵がもう、踊ってるみたいになる」

この板垣さんの話の通り、小林さんの文字は、夜になるとひとりでに動き出すおもちゃのように自由だ。私たちの知らないところで文字自体が身体性を持って、戯れているようにも見える。円形の画用紙を端から端まで目一杯使い、小林さん自身も文字と遊んでいるのかもしれない。

この日、描き上げた作品。画用紙の途中で止まっている線が一本もない。

絵のあるべき場所

一種のタイポグラフィともとれるが、文字同士は線で繋がっていて、一見すると古代文字のように何と書いてあるか分からない作品も多い。

養護学校中等部在学中、学習ノートも日記もこの不思議な文字で書くようになり、周囲が正そうと試みた時期もあったが、当時の教諭がこの文字をアートとして肯定したことで才能が開花した。それ以来小林さん自身も、自分の文字に対する認識が徐々に変わってきた。

ビートルズの「Let it be」、井上陽水の「少年時代」など。現在は〈るんびにい美術館〉倉庫に保管されている。

「覚さんは本来、描いているプロセスにすべてがある方。中等部の頃は、描き終えた作品をビリビリに破いて、ゴミ箱に捨てていたそうです。当時、作品がものとして残ることに違和感を感じていたようで。終わりとは、つまりどういうことなのか……覚さんにとって腑に落ちる終わり方とは、消滅させることだったようです」

高等部に入り作品展が行われるにつれ、「これはものとして残っていても、ちゃんと世の中に収まる場所がある」と、彼自身で認識を広げたのではないかと板垣さんはいう。

CDアルバムの裏面を見ながら、曲のタイトルを描く。日によって歌詞を描くことも。

スピッツの1stアルバムを聴き終え、絵を数枚仕上げたところで、施設の職員に背中を掻くように促す小林さん。

「覚さんはうまく言葉でコミュニケーションがとれないので、彼にとって背中を掻いてもらうのは相手に信頼を伝える大事な手段なんです」

それと、と板垣さんが笑顔で続けた。

「実は覚さん、創作を人から見られた方が乗るタイプなんですよ。ギャラリーがいた方が燃えるっていうか」

初対面より少し打ち解け「覚さん、こっちです」と声をかけると、照れくさそうにカメラに視線を向けてくれた。第一印象とは裏腹に愛らしい。この日もペンは、乗っていたのかもしれない。