Photo: Keizo Kioku

©️Able Art Company

ブラジルで見た風景と夢

ここは障害者支援施設、〈大和高原太陽の家〉(以下、〈太陽の家〉)。まだ人もまばらな食堂のテーブルの上に、画材道具と資料を広げたら、そこが古谷秀男さんのアトリエだ。八つ切りサイズの画用紙の上に、スッと鉛筆を走らせる。

体や心、考えることにハンディーを持った人たちが、働いて共に生活する〈太陽の家〉は、絵画作品の制作や音楽プログラムなどの創作活動を積極的に行っている。

「どっしりとした大木に穴が空いていて、その穴の中にまた違った世界が存在していて……。古谷さんの絵の世界観を見ていると、たとえばアマゾンのシャーマンとか、ときどきそういう何かが乗り移って描いたんじゃないかなって思うことがあるんです」。

〈太陽の家〉の職員で、古谷さんの創作活動を支えてきた山浦庸平さんが言うように、古谷さんの描く絵は、未知の世界へと私たちの想像力をジャンプさせる遊びと強さがある。

©️Able Art Company

「幼い頃、古谷さんは開拓移民として家族でブラジルに渡ったんですね。百姓をして暮らしていたらしいんですが、すごく重労働で苦労も多かったようです。そんな背景もあって古谷さんの絵は、その当時ブラジルで見た風景がベースにありつつ、そこに夢や心象風景が混ざり合いながら描かれています」。

ブラジルには30年以上暮らしていた古谷さん。その後、日本へ帰国し、料理屋で働く古谷さんの身に、ある日、襲いかかったのが脳梗塞だった。現在も後遺症として右半身に麻痺が残っていて、思うように言葉が出にくい。

「〈太陽の家〉に入所した当初の古谷さんは、今では考えられないくらい精神的に不安定で荒れていたようです。そんな古谷さんを見て、創作活動にも造詣が深かった当時のスタッフが、画材を用意して絵を描くことを勧めたようです。そしたらこの通り、すごく味のある絵を描き上げた。それでうちの施設長の大久保が、〈社会福祉法人わたぼうしの会〉の成田施設長に“こんな才能のある絵を描く人がいるんだけど、これを生かすことはできないだろうか”と相談を持ちかけたのがきっかけで〈エイブルアート・カンパニー〉01の登録作家になったんです。2008年の頃ですね。以降、ずっと絵を描き続けています。僕は2011年に〈太陽の家〉の職員になって、前任者から担当を引き継いで、現在古谷さんの創作活動のサポートをさせてもらっていますが、絵を描くこと、自分の作品がいろんな人の目に触れることは、確実に古谷さんの生きる糧になっていると思います」。

カラフルな色をしたペンなど、画材は山浦さんが準備する。動植物を描くときは、図鑑などを見ながら古谷さんはイメージを膨らませる。

パーカッショニストでもある山浦さんは、<太陽の家>メンバーと、施設で不定期ながら即興的な音楽セッションを行なっている。なかでも古谷さんはハーモニカが得意で、昼下がりには施設の駐車場で吹く姿を目撃できるらしい。

描いている時間にすべてを込める。その反動なのか、古谷さんは出来上がった自分の作品には執着することがない。ゆえに、いつの間にか人に原画をプレゼントしてしまうこともあるらしく、その度に山浦さんは少し慌てる。

「せっかくの傑作はやっぱり作品として世の中に発信したいなっていう思いがあるじゃないですか。だからいつも古谷さんには“人にあげる前に一度相談してな”って言っているんですけど、気づいたら主治医の先生とか、いろんな人に原画をあげているんです。古谷さん、聞いてる?(笑)。相談してな」。

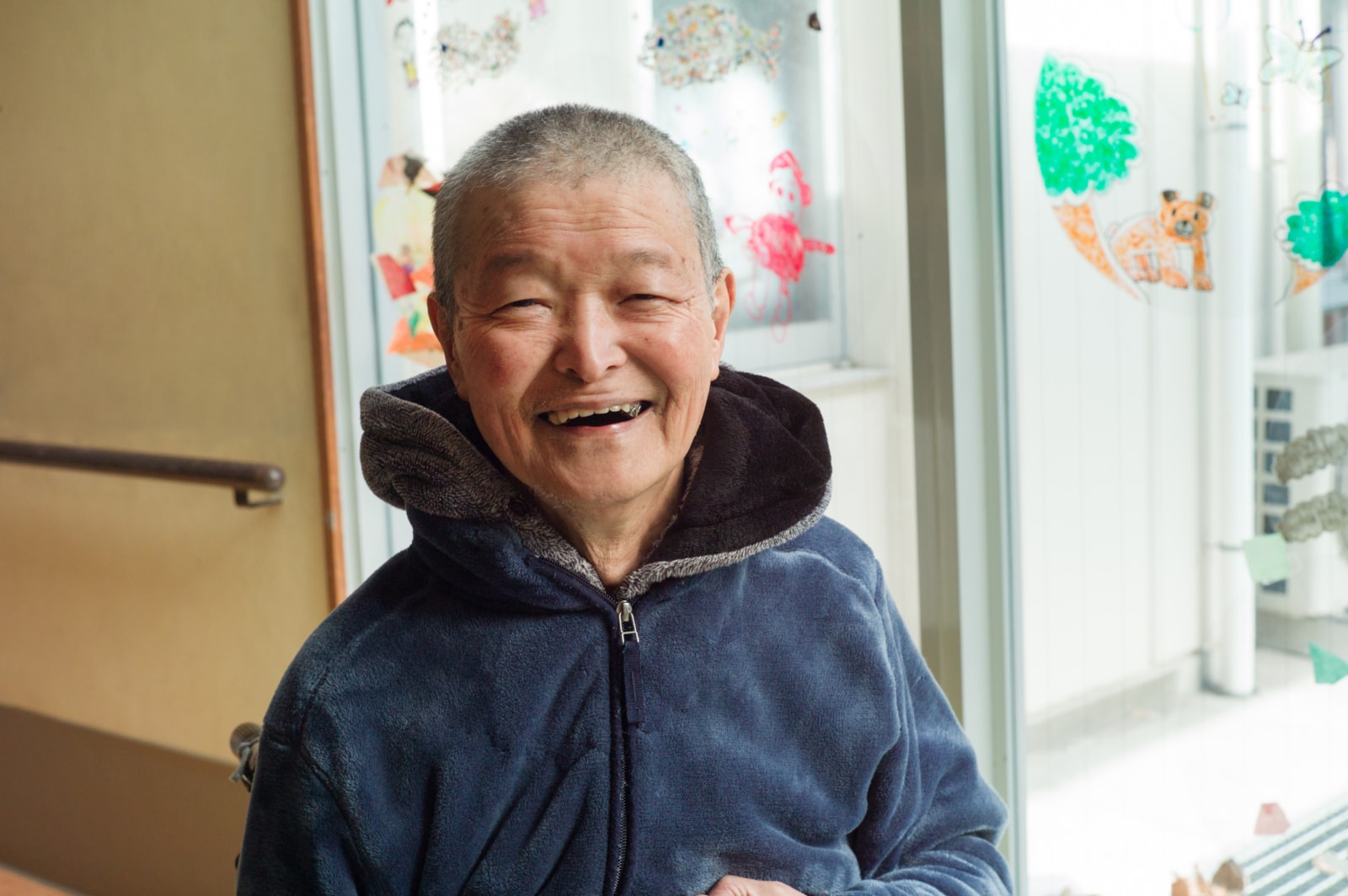

山浦さんのお願いを、控えめな笑顔で応える古谷さんが、ぽつりと言った。

「みんなが大事にしてくれるから」。

山浦さん(写真左)と古谷さんは、ときどき洋服を買いに街へ一緒に出かけたりもするほど仲が良い。

施設の食堂は昼の時間ともなると、様々な人で賑わう。ここで日々絵を描く古谷さんの姿は、皆にとっても日常の一部。

チャーミングで、でもどこか毒もある。陰と陽、ふたつのエネルギーにあふれた古谷さん絵を眺めていると、まるで現実のなかに突如としてひらく裂け目をのぞきこむような感覚があって、どきどきする。古谷さんの頭の中は、一体どうなっているのだろうか。ふと想像していると「これ、どうぞ」と、古谷さんからまさかの一言。貴重な作品を、私たち取材陣にプレゼントしようとしてくれたのだ。興奮しつつも、ぐっとこらえる。やっぱり古谷さんの絵は、誰かが独占する前に、いろんな人に見て欲しいと強く思うから。そのとき山浦さんの慌てる気持ちが、少しだけわかったような気がした。

Photo: Keizo Kioku

©️Able Art Company