ケアとアートはかけ離れたものではない

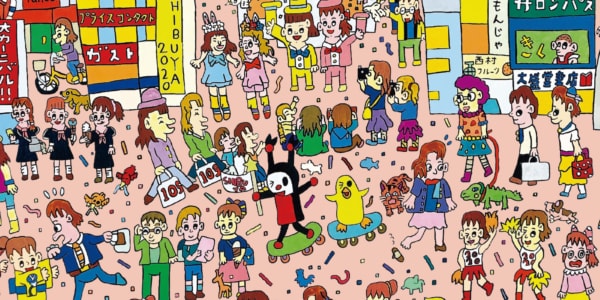

朝10時。〈たんぽぽの家 アートセンターHANA〉(以下、HANA)の1日がはじまった。ここで活動するメンバーは、総勢約60名。絵を描いたり、織物を織ったり、陶芸したりといったわかりやすい形での作品制作はもちろん、たとえばコーヒーを淹れること、ネイルをすることも、〈HANA〉では表現として大切に尊重される。つまり自分が得意とすること、やりたいと思えることに特化して身体を動かすのが〈HANA〉の日常であり、活動なのだ。

「メンバー一人ひとりが自分らしく輝けるものを、僕たちスタッフがどう適切に判断して、発信していくかが重要で、それは言い換えると“ケア”なんです。ケアとアートはかけ離れたものではなくて、むしろその二つが交わるところにこそ、すごく面白いモノやコトが存在する。僕たちはそういう考え方をしているんですが、福祉施設が生み出せるアートの本質って、きっとそこにあるのではないでしょうか」。

そう話す吉永朋希さんは、芸術大学を卒業後、新卒で〈たんぽぽの家〉に就職。現在メンバーの創作活動をケアしながら、〈HANA〉で行うアートプログラムを手がけている。

自身もアーティストとして、作品制作を行なっているという吉永さん。

「〈HANA〉で過ごしていると、アートの解釈や可能性が広がっていくんです。たとえばメンバーのひとり、伊藤樹里さんは視覚障害と自閉的傾向がありますが、彼女の日課は薬のカラを収集したり、自分や人の声をテープレコーダーで録音することだったりするんです。薬のカラの方はもう20年分は溜まっていて、その量には本当に圧倒されますし、録音機は使いすぎて3カ月に1回は壊れます(笑)。でも彼女にとってそれは大切なコミュニケーション手段なんですね。と同時にその手段は、見かたを変えればアートになる。薬のカラは作品として、録音された声は語りのパフォーマンスとして。そうやって、一般的に問題行動やこだわりとして捉えられてしまうかもしれないことを、アートというフィルターを通すことで、すごく豊かなものになる。そういうことが福祉の現場だと日々たくさん起こるんですよ。たとえばトイレに行く、食事をするといった何気ない行為のなかにも個性が出ますし、余暇として過ごす時間も、独自の過ごし方がある。それを個性的な表現として捉えてケアしていくことで、社会のなかで居場所を作っていけたらと思うんです」。

好きなこと、やりたいことが彼女の仕事になっている伊藤さん。収集した薬のカラは、デスク右横の袋の中に溢れんばかりに積み上げられていた。

ケアする人とされる人。この関係性が一方通行にならないのも〈HANA〉の特徴だ。メンバーがケアスタッフの感性を引き出すことも、ここでの日常だったりする。

「小さい頃、自分が描けない絵を、家族に描いてもらったりしたことはありませんか? 〈HANA〉のメンバーの1人、宿利真希さんはまさに他者に絵を描かせるプロデュース型の作家なんです。描きたいものを調べて、それをケアサポーターに描いてってお願いするのが彼女のスタイル。その結果、彼女に絵を描かされたケアサポーターは、下手くそだった絵がものすごく上手になるということが頻繁に起きます(笑)。宿利さんがこのプロデューススタイルにたどり着くまでは、すったもんだ試行錯誤しながら5年ぐらいかかりましたけど、これも一つの表現だと気づいてからは、アートの可能性がまた広がっていきました」。

はじまりは、市民運動から

〈たんぽぽの家〉の歴史は、重度の身体障害者の保護者たちが地域のなかに子どもの居場所を作ろうとしたことから始まっている。それが1970年代前半に起きた市民運動、“たんぽぽの家づくり運動”だ。保護者の思いはやがて多くの人々の共感を呼び、1980年、奈良市六条地区に〈たんぽぽの家〉が開所。8年後には隣接する形でホールや宿泊施設を備えた〈わたぼうしの家〉が、その10年後の1998年には、福祉ホーム〈コットンハウス〉が完成した。自分たちが亡くなった後も子どもたちが安心して暮らしていけるようにと、〈コットンハウス〉は保護者たちの強い願いから生まれたのだという。

上野和子さんは、左足で絵筆を軽やかに滑らせながら作品を描く。笑顔がチャーミングな〈HANA〉の最年長メンバー。

そして2004年、それまで障害者通所授産施設であった〈たんぽぽの家〉を増改築してリニューアル・オープンしたのが、〈たんぽぽの家・アートセンターHANA〉だ。アート、ワーク、コミュニケーションをコンセプトに、障害のある人たちが表現することを通して生きがいや誇りを持って生きていく。〈HANA〉はそれを支える場であり、地域にひらかれたコミュニティ・アートセンターとして育まれてきた。

「メンバー、ケアスタッフ、ボランティアスタッフ、地域の人たち、そして全国各地からのお客様。毎日いろんな人が行き交う〈HANA〉では、自然と声を掛け合うようになります」と、吉永さんが言うように、〈HANA〉はとにかく風通しがいい。

手織りと染めを行うスタジオ。ここでメンバー自身が織りたいイメージの糸を選び、布を織り、 ショールや雑貨に仕立てている。棚には地域の人が無償で提供してくれた色とりどりの糸が並ぶ。

メンバーが使う織り機は、一人ひとりの身体の状態に合わせて使いやすいようにカスタマイズされている。

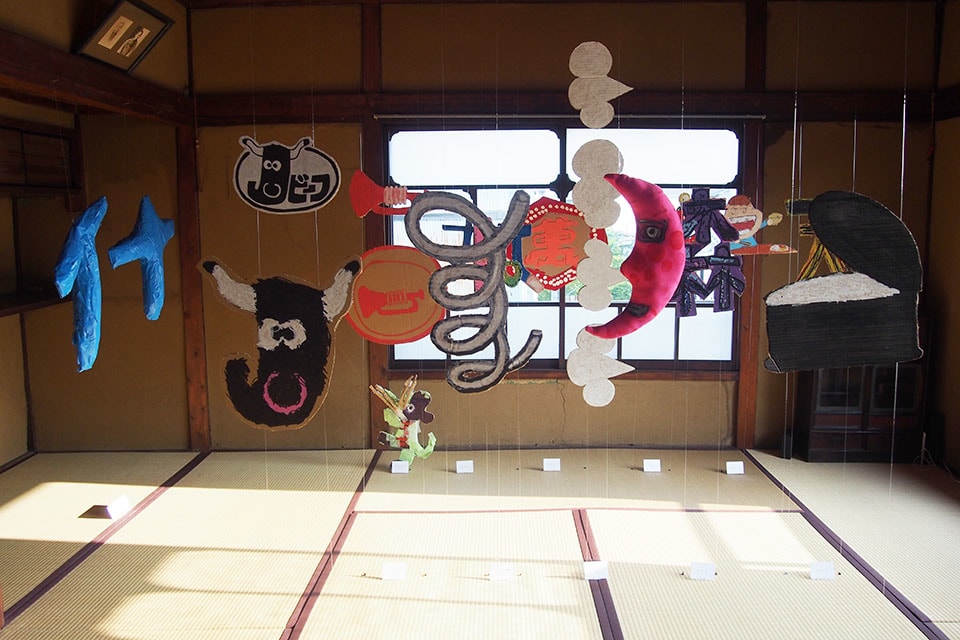

様々な企画展を行うギャラリーを入り口に、1階は〈HANA〉の日常で生まれたグッズを販売するショップ、誰でも利用可能なカフェ、メンバーが日々創作活動を行うアトリエとスタジオ、作品を管理している倉庫がある。そして2階は障害のある人のアートや、アートとケアをテーマとした資料を公開するスペースや会議室、〈HANA〉の事務局が整っている。どのスペースにも立場を超えた人の交流があって、その入り混じった関係性が包み込む空間全体の活気が、とても心地いい。

1階入り口にあるギャラリー。

定期的に行っているフェルトのプログラムもメンバーには人気で、作った作品はショップで展示販売も行っている。

「メンバーはアトリエとスタジオで主に絵や陶芸、手織りの作品制作に励み、またショップやカフェでの仕事を通して働きかたを検討します。つまり〈HANA〉のコンセプトにあるアートとワークを通して、社会との接点を見つけていきます。加えてコミュニケーションの部分を大きく担っているのが、学びや楽しみをテーマにした『コミュニティカレッジ・プログラム』。ダンス、演劇的ワークショップ、アロマテラピー、アレンジフラワーなど、〈HANA〉は選択制のプログラムがとても充実していて、そのなかからメンバーは自分に馴染むものを見つけるんです」。

陶芸ができるスタジオでは、〈HANA〉発ヒット商品「厄除鬼」が作られている。商品棚には「厄除鬼」の他にもメンバーのオリジナルイラストを転写させた食器や記念品などが並んでいた。

人間性を回復させるアート

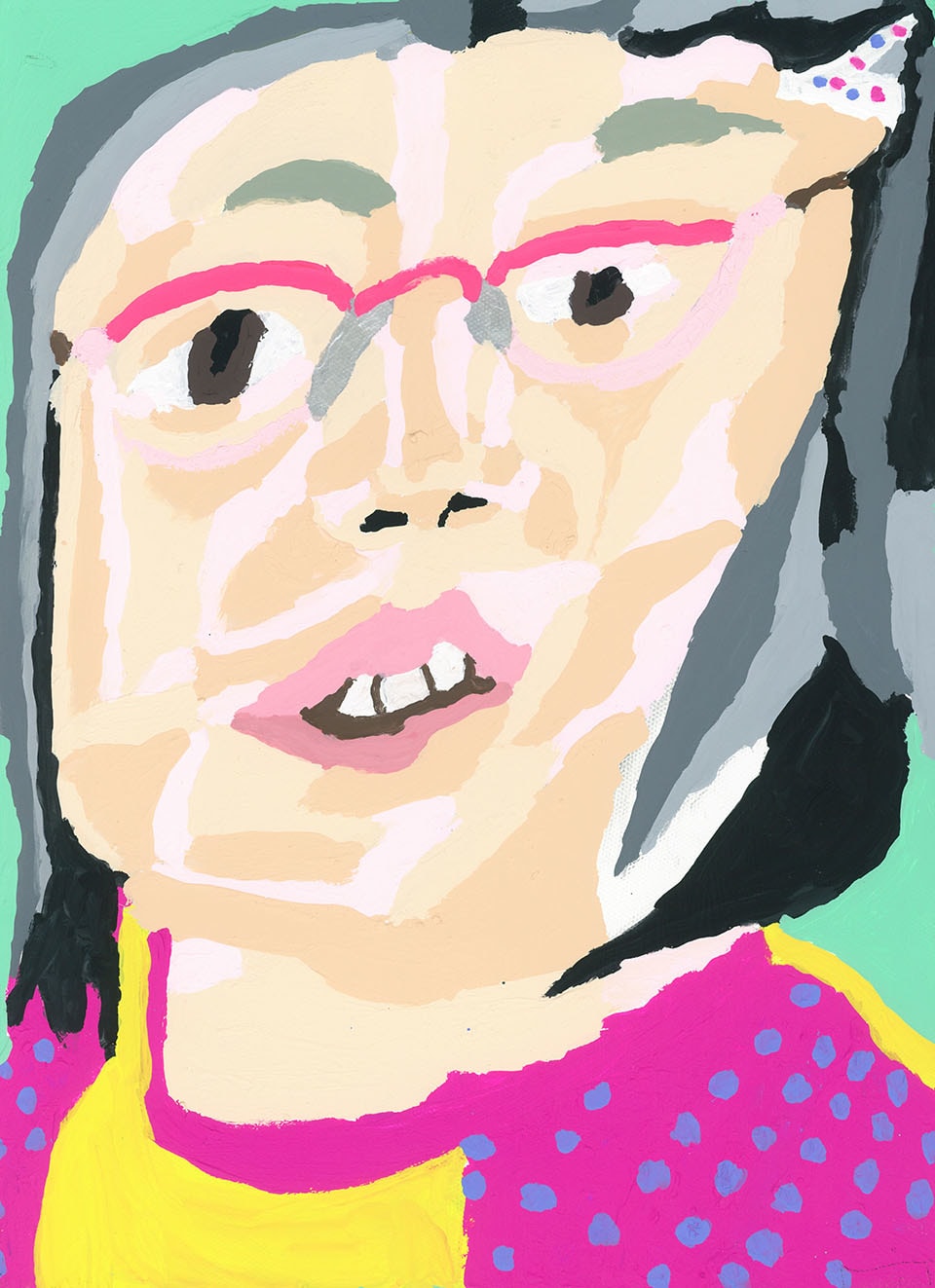

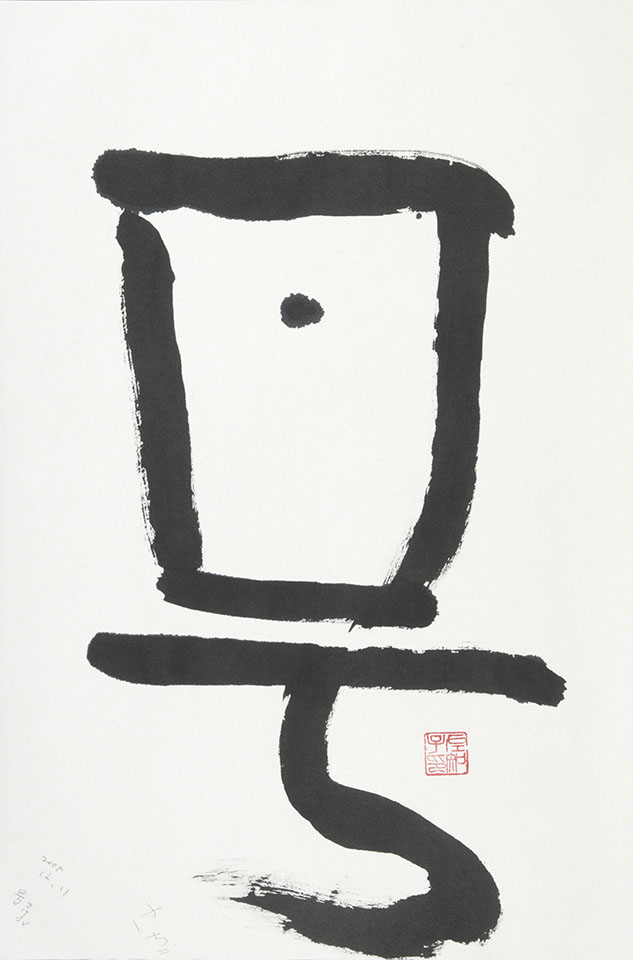

アトリエでは、張りのある大きな声で、いつも気さくに話しかけてくれる山野将志さんが絵に集中していた。山野さんはエイリアンが大嫌いなのに、エイリアンの絵を描く。嫌いゆえにストレスがたまり、ときにはモノに当たってしまうこともある。それでも山野さんは描く。吉永さんは言う。

約20年前から〈たんぽぽの家〉に所属し作品を作り続けている山野さん。時を経るにつれて、絵のモチーフは具象から抽象へと変化していったという。

「本来、多くの人が好きなものに対してこだわると思うんですけど、彼の場合、好きなものと嫌いなもの、どちらも遜色なく、同等のクオリティで排出されるからすごいんです」。

山野さんにとってものすごく嫌いなものは、ものすごく大好きなものと等価だ。そんな山野さんの作品は、国内外でも高く評価されていて、現在〈エイブルアート・カンパニー〉の登録作家としても活躍している。

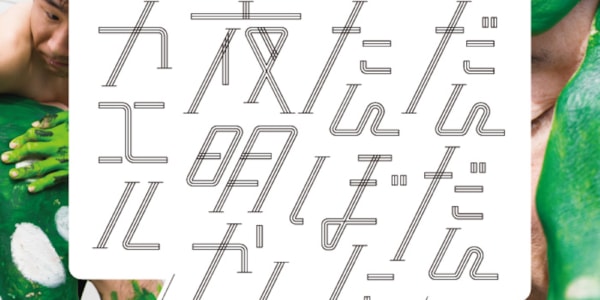

そもそも「可能性の芸術」という意味を持つ〈エイブル・アート〉とは、1995年、〈たんぽぽの家〉が提唱した“エイブル・アート・ムーブメント”から生まれた概念だ。それまで作品のクオリティ以前に福祉のフィルターを通して見られがちだった“障害のある人のアート作品”を、人間性を回復させる新しいアートとして捉え直し、そこにさまざまな可能性を見い出していく。その概念のもとエイブル・アート・ムーブメントは市民芸術運動として、展覧会やワークショップ、調査活動などを重ねてきた。

メンバーが日々使う食券を作る畑中栄子さん。他の誰のサポートも受けず、最後まで1人で作りきるほど、食券作りに並々ならぬこだわりを持っている。

そして一連の運動のなかで2007年に設立されたのが、〈エイブルアート・カンパニー〉01だ。目的は、障害のある人のアート作品を、社会に発信することで社会参加に役立てるとともに、仕事=収入につなげること。現在〈HANA〉で日々作られる作品もまた、カンパニーのシステムを通して、企業の商品やパッケージデザインなどに採用されている。

「“エイブルアート”は、障害のある人のアートそのものを指す言葉として使われることがありますが、それは本意ではありません。そうやってジャンルに分けて納得してしまうよりも、アートを通して豊かに生きることの意味を考え続けていくその姿勢が、〈エイブル・アート〉の本質だと思っています」。

〈たんぽぽの家〉の事務局時代は、主に障害のある人の芸術文化活動の支援や調査研究、医療や福祉のケアの現場におけるアート活動の調査を行ってきたという森下さん。

そう語る森下静香さんは、〈たんぽぽの家〉事務局長を経て、現在、〈たんぽぽの家〉が奈良県香芝市で運営する〈Good Job!センター香芝〉02のセンター長を務めている。

「福祉も障害も、その社会的イメージをもっと変えなければなりません。ですが、社会のなかでただ声をあげて自分たちを主張するだけでは、届かないものです。届けるためには、その問題を当事者と家族に限定せずに、社会のなかでゆるやかに共有していくことが大切で、そのきっかけとしてアートはとても有効な手立てです。〈たんぽぽの家〉は1973年発足当時からアートを通じた社会運動に取り組んでいて、それが後の障害のある人が書いた詩をメロディにつけて歌う〈わたぼうし音楽祭〉へと続きます。ずっと〈たんぽぽの家〉の姿勢は、変わっていないんですね。これからもアートの想像する力と創造する力を生かしながら、豊かに生きることを考えていきたいと思います」。

多様なこの現代社会の中で、不透明な他者と向き合い、自分らしく生きて働くのは、障害があるなしに関わらず、ときに困難が伴う。それでも恐れずに、〈たんぽぽの家〉はアートを通じて、障害や福祉という言葉にまとわりつく既存の概念や偏見を打ち破りながら、社会を少しずつ変えていく。

Information

たんぽぽの家/アートセンターHANA

奈良県奈良市六条西3-25-4

TEL : 0742-43-7055

たんぽぽの家 ウェブページ