スロープの“違和感”が意味するもの。

———今回の「ミュージアム・オブ・トゥギャザー」展の会場となったのは、東京・青山にある複合文化施設「スパイラル」で、これは1985年に建てられた、建築家・槇文彦氏の代表作とも言われている国際的建築物です。「アクセシビリティ」という言葉が今のような意味合いでは使われていなかった時代の、しかもデザイン性の高い建築物の中でアクセシビリティ・デザインを考えるという今回の依頼に対して、はじめはどのような印象を持たれましたか?

塚本由晴(以下、塚本):私たちはこれまで小さな医院の設計をしたり、近年では千葉県の「福祉楽団」という、地域にある課題の解決に取り組む福祉法人の一連の建物の設計に関わらせていただいていますが、福祉に特化した建築物をたくさん手がけてきた訳ではありません。でも、福祉の建築は今需要があるのと同時に社会的課題も抱えている。その課題を洗い出し、考えることには、語弊があるかもしれないけれど、興味があります。今回の展示デザインもその延長に位置付けられると思いました。

貝島桃代(以下、貝島):そう、私も初めてこの話を聞いた時は、面白そうだと素直に思いました。それで、お引き受けしてすぐの頃、ちょうどイギリスで障害のある人たちが文化へアクセスしやすくするための様々な取り組みを行っている芸術団体「シェイプ・アーツ」の方々が来日されていて。日本財団とブリティッシュ・カウンシルが彼らを先生として招き、スパイラルでアクセシビリティのワークショップを開いてくれたんです。

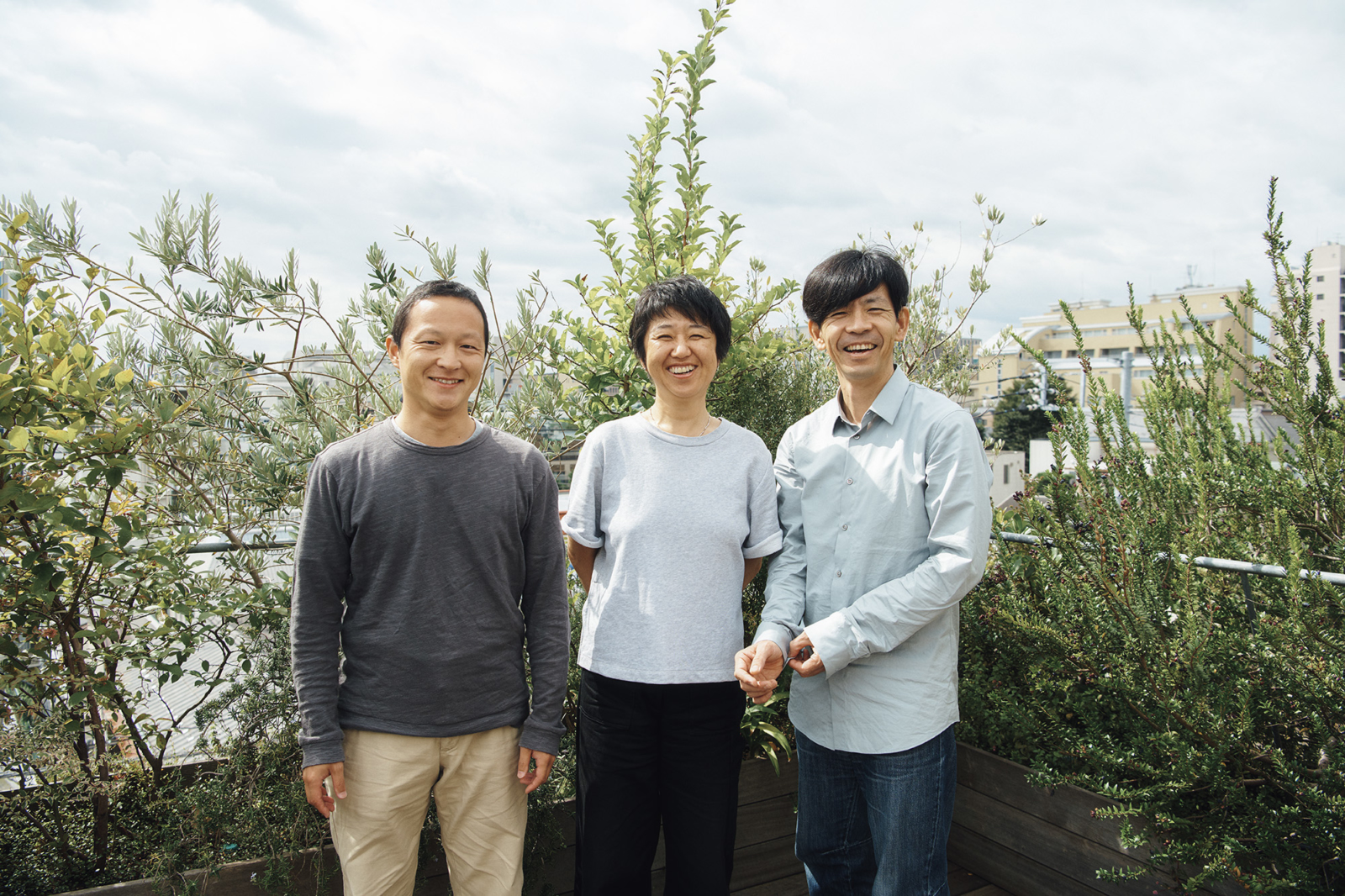

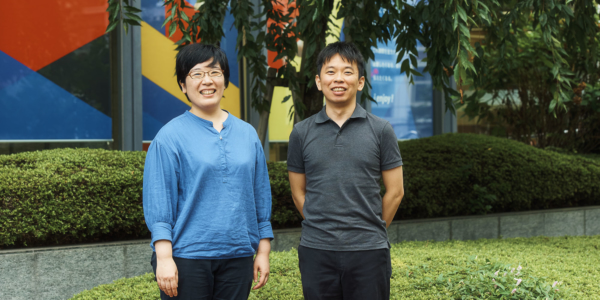

アトリエ・ワンのオフィスでのインタビュー。これまで、住宅から公共建築、駅前広場まで、様々な建築物を手がけてきた。

筑波大学において、10年以上にわたり病院環境にアートとデザインを効果的に取り入れるための研究に関わってきた貝島さん。この蓄積した研究成果をより多くの医療や福祉の現場で活用させるための新たな活動「チア!アート」がスタートしたばかり。

———その時のシェイプ・アーツのトレーナーは、バーバラ・リシキさんという脳性麻痺によって車椅子を利用されている方でしたね。バーバラさんは、2012年のロンドン・オリンピック・パラリンピック競技大会のセレモニーでアクセス・マネージャーを務めた方でもありました。

貝島:そのワークショップの冒頭、バーバラさんは「障害はどこにあるのか」というお話をされたんです。「バリアは医学的定義ではなく、社会的定義の中にある」と。それはまさに、福祉楽団との仕事で常々考えていたことと同じ。すごく共感しました。

貝島桃代さん。

塚本:20世紀の量的成長が前提だった時代のニーズを受けてつくられた公共の施設がありますが、今はそういう空間が息苦しくなってきている。人々の集まり方や多様性についての想定が変わってきて、現代の感覚とずれてきているということなんですよね。

貝島:バーバラさんのお話には、他にも興味深いコメントがありました。1階の真ん中にスパイラルカフェがあって、そのすぐ脇が壁の仕切りなくギャラリースペースになっていますが、ギャラリー側を歩いていたときバーバラさんが「カフェの音がギャラリースペースに舞い上がってくる」と言ったんです。私なんかは逆に「いいな」と思うような都会的なざわざわとした喧騒を、ものすごく過敏にキャッチして「怖い」と感じたり、集中できなくなってしまったりする人がいる。もしくは、「難聴の人は、こうした音があると聞くべき音が聞き取れなくなってしまう」ともお話をされていて。それを聞いて、そうか、私だって将来的には高齢になると聞きづらくなるだろうし、見えづらくなる。自分が今の身体状態で「これはこうだ」と思っている感じ方とは違う、いろんな感じ方があるんだというのを、そのお話で理解することができたんです。

———それはまさに、先ほどの想定にも関わってくることですね。

塚本由晴さん。

玉井洋一(以下、玉井):あと、階段にスロープを入れるか、というのもこの段階で持ち上がった話でしたね。

貝島:そうでした。バーバラさんは車椅子を利用されているので当然、エスプラナードには上がれない。でも、「必ずしも全部を体験できなくてもいい」と言いました。全てを皆と同じように体験することを望んでいるのではなくて、何かがそこにあることを知らされないのが問題なんだと。体験できないことに対して、補足するような仕組みがあれば、それでいいと言っていましたよね。

玉井:もし階段を上がったところに何か作品を展示するならば、車椅子の人にはiPadでその展示風景が見られるようにすることもできるのではと、バーバラさんからの提案もありました。

玉井洋一さん。

貝島:そう、だから今回はスロープを入れるかどうか、随分悩みましたね。

塚本:このスロープについて考えるのはとても大事だと思います。肝心なのは槇建築の傑作であるスパイラルにも、今の感覚からすれば配慮が及ばないところがあったということなんです。それは建築家と発注者の責任というよりは、80年代はまだ大勢の人が集まる複合文化施設に、一定の人が行けない場所を作ることが容認された時代だった。槇さんも今ならそういうふうにはしないと思います。“社会の中にどういうメンバーがいるのか”についての社会的意識が、今大きく変わってきている。現在と当時とのずれを表現すべきだと思ったから、少々滑稽でも、スロープをつけることにしたんです。

5月末、アトリエ・ワンの会場構成案をもとに、視覚障害者、聴覚障害者、車椅子利用者とスパイラルでアクセスの検証を行った。(*)

入り口の正面、エスプラナードへ向かって設置したスロープ。

———あの階段にスロープをつけると聞いたときは驚いて、素人目でも結構な急勾配になるんだろうなと思いました。

塚本:むしろそれでいいんです。勾配がきつくて、使うのに苦労したり滑稽に見えたとして、その姿が想定のずれを映しているということだから。建築というのは、一度出来上がると「そのようなもの」として環境化されてしまうのが怖いところなんです。建物を設計したときの想定を、無言のメッセージとしてシャワーのように人々に浴びせ続けることになる。それを浴び続けると、人はだんだんそれが当たり前になって、疑問を持たなくなってしまいます。だから、 “どんな人にも開かれた会場”を作ろうとすると、どのようなデザイン倫理となるのか、あの「なんか変だな」というスロープの存在から伝えることができるのではないかと。

エスプラナードに設置したスロープ。左側は、「キュレーターの壁」としてキュレーションのアイデアやプロセスを紹介している。

玉井:逆側のアトリウムには、槇さんの綺麗な流線のスロープがあって、その対比という見方もできますね。

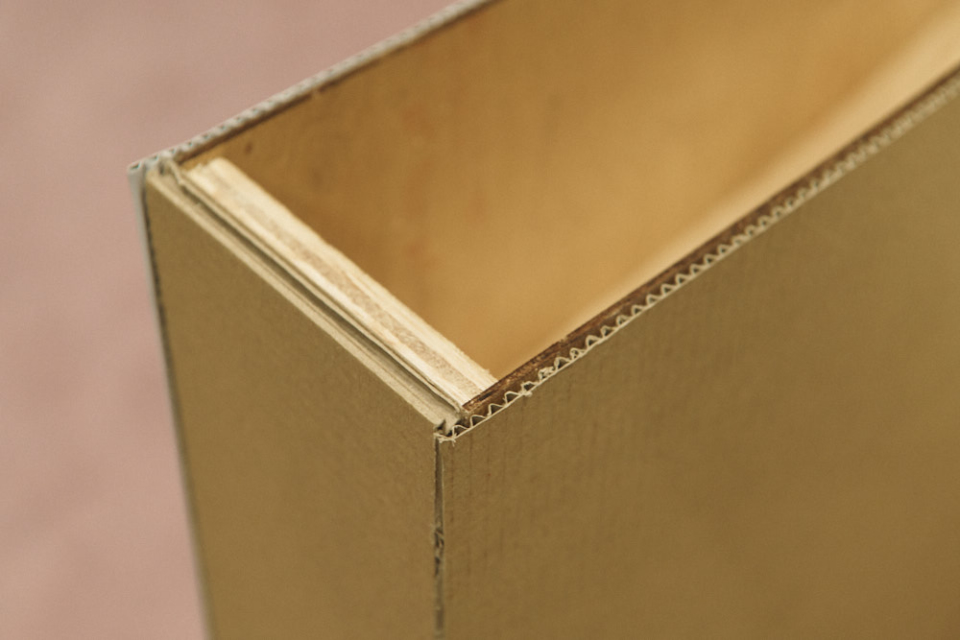

塚本:あのスラッとした空間に、ダンボールのモコモコしたスロープが現れて。最初はまっすぐつけたいと思っていたんだけど、入らないし、階段の幅も確保しなければならないし、エスプラナードの椅子席も残したい。あの椅子は公共の場で一人になれる空間として、槇さんが考える良い公共空間の事例としてよく取り上げられるところで、リピーターも多い。いろいろなことに配慮した結果、少しずつ曲がって、途切れたスロープになりました。なんだか人ごみを「すみません。ちょっと通してください」と言って歩いていくような申し訳ない感じなので、「すみませんスロープ」と名付けました。

(一同笑)

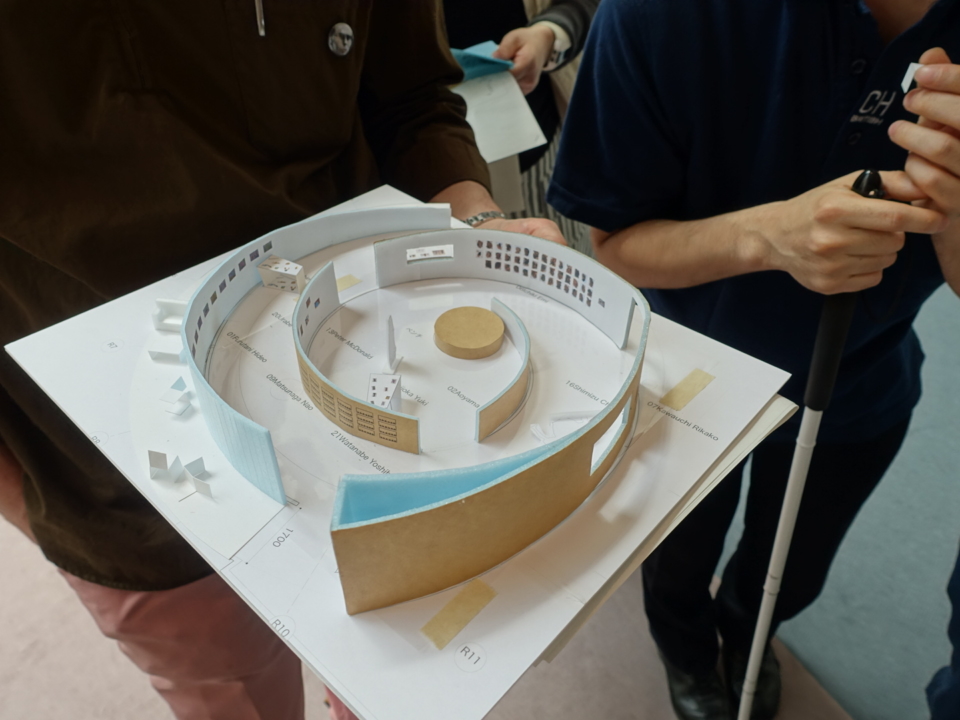

展示作品がどういう空間から生まれているのかを見てもらおうと、アトリエ・ワンと筑波大学の学生が作った〈やまなみ工房〉のジオラマ模型。各部屋のメンバー構成から、壁に飾られている絵まで、かなり詳細に作られている。

ダンボールには、さまざまな有用性があった。

———会場構成の主な素材にダンボールを選んでいたのも面白い発想だなと思いました。

貝島:今回、キュレーターの二人は出展作家を決めるのに、それぞれ作家のアトリエを訪問していましたよね。できれば私たちも同行したかったんですけど、なかなか都合がつかず。そんな中で、滋賀県にあるアート活動を行う福祉事業所〈やまなみ工房〉には行くことができたんです。2日間の見学でしたが、1日目は日曜日で利用者の方たちが誰もいない状態で、施設長の山下完和さんとスタッフの方数名がいて、建築物や作品をじっくり見せていただきました。

「明日は別世界ですよ」と山下さんにいわれて翌朝行くと、登所してきた80人近い利用者で空間がわっと動き始めたんです。利用者は、ずっと表現活動をしているグループと、古紙回収をしたあとに表現活動をするグループとに分かれているんですけど、古紙回収はスター雑誌やファッション雑誌、漫画など、彼らが表現の題材にするいろんな資料が手に入るし、ダンボールをそのまま材料にして作品を作る場合も多い。それを見ていて、彼らにとってはどこまでが古紙回収で、どこからが創作なのかという線引きもないんだなというのがわかってきたんです。そうして日常が動いているのを見せていただいたので、スパイラルの白くて綺麗な空間に展示壁が足りないからプラスでつけようとなったとき、そこに同じような白い壁を立てるのになんとなく違和感を覚えました。今回キュレーターが選んだ作品には、身近にある日常的な素材が使われているものが多くて、非常に柔らかい印象があったので、それを邪魔したくないなと思った。それでふと、ダンボールが合うんじゃないかと閃いたんです。

会期直前の10月11日、ダンボールを使用した会場施工の様子。

———そうして、だいたいの会場構成案がまとまってきた段階で、視覚障害者、聴覚障害者、車椅子利用者の方たちと、スパイラルで検証をしました。アトリウムでは、ダンボールの渦巻きの幅まで細かく意見交換されていましたね。

貝島:そうですね。聴覚障害者の方からは、回廊するのに手話通訳の人と、周りの鑑賞者がどう動いているかなど、同時に目がいろんなものを拾わないといけないので、スペースのゆとりが欲しいという意見がありました。

玉井:車椅子の方にとって必要な通路の広さや、目線にあった展示物の高さはどれくらいか、というのも検証しましたよね。

5月末、アトリエ・ワンの会場構成案をもとに、視覚障害者、聴覚障害者、車椅子利用者とスパイラルでアクセスの検証を行った。(*)

貝島:あと、視覚障害者の方に渦巻き状の展示壁やスロープの話をしたとき、触手模型を作ってもらえないか、という意見をいただいたんです。空間を把握したいというのは、視覚障害者に限らず人間誰しも持っている欲求ですよね。それはぜひ作ろうということになり、以前盲学校で美術を教えていた筑波大学の彫刻の先生に相談してみたら、盲学校時代にダンボールで模型を作ったことがあると。柔らかくて手触りもいいし、学生にすごく喜ばれたと聞いて。会場構成をダンボールにしようと決めたときだったから、ちょうどいい! 予算内に収まりそうだと思いました。

———実際、完成した模型を視覚障害者の方に触っていただいたときも、触った瞬間「手触りがいい!」と喜んでいました。

視覚障害者のアイデアから作られた触手模型。入り口すぐのウェルカム・ポイントにて、誰でも触れるように置かれている。

出会い、新たな“前提”をつくっていくために。

貝島:やまなみ工房で、もう一つ印象的だったのが、あちこちにソファーが置かれていることでした。私、筑波大学の芸術専門学群でも教えているんですけど、その中に学生たちが作業する工房があって、そこでも捨てても捨てても学生がソファーを拾ってくるんです。それを思い出して。

塚本:俺も学生の頃よく拾ってたな(笑)。

貝島:その理由もわかりますよね。作品に集中すると、相当なエネルギーを使いますから。集中すればするほど、緩める必要が出てくるんですよね。

———展覧会では、知覚過敏のある鑑賞者のために、休める静かな部屋「クワイエット・ルーム」を用意することになりましたけど、作品を鑑賞するのも集中力のいることだと思うので、今回のように会場のあちこちに椅子があるのはいいなと思いました。

玉井:でも、もちろん建築としてできることもたくさんあるんですけど、この展覧会で障害者の鑑賞プログラムを担当しているNPO法人エイブル・アート・ジャパンの方が、障害者だけの鑑賞時間を作った方がいいというお話をされていたのに、なるほどなと思ったんですよね。分けるのはよくないという考え方もある一方で、時間を分けることで気兼ねなくゆったり鑑賞できる人もいる。あれこれしつらえをしなくても、時間一つで居心地よく過ごしてもらえる方法もあるんだなと。

———実際、今回はスパイラルさんの協力で開館前の2時間を使って、知的障害、発達障害、精神障害の方のうち、知覚過敏をお持ちの方を対象とした「クワイエット・アワー」(申し込み制)を2回実施することができました。

塚本:「分けるのはよくない」というのは、ある一方の視点にすぎないですからね。最近では、障害のある人たちをサポートしよう、と啓蒙するようなポスターも街でたくさん見かけるようになりましたけど、車椅子を利用している方とお話した時は、「相手は良かれと思ってやってくれていることなんだけど、道で急に後ろから押されたりするのは怖い」と言っていて。それを聞いたとき、我々の社会はまだ“違い”に全然慣れていないんだなと思いましたね。

貝島:私も今、スイスの学校で建築を教えていて、その生徒の中に車椅子で登校している子がいるんですけど、彼女の周りにいる友だちを見ていると、ごく普通の友人として接しているんですよ。もちろん、彼女から何か頼まれれば喜んで手伝うんだけど、手取り足とり必要以上に気を使ってケアすることはしない。すごく平等で自然な感じがありましたね。

塚本:お互い出会って慣れていけば、自ずと自然な関係性が生まれてくるんでしょうね。それに、出会うには空間や建物のしつらえの工夫も必要だろうし。

貝島:今は障害のある方たちが物理的に外出しづらい状況が生まれてしまっている。出かけられる場所がなければ、出会えないということですからね。

塚本:この展覧会自体も、実際作り上げていくプロセスの中で、自分たちが今生きている社会をどうしていきたいのかと問い直すような場面がいくつもありました。今まで思いもしなかったようなところで苦労している人がいる、というのを知ることは、自分たちの環境を見直すいい機会ですよね。この展覧会が、出会うきっかけになるといいなと思うし、これまでの社会が作り上げてきた障壁を、ここから崩していきたいですね。

展覧会開催2日目のアーティスト・トークより。(*)

Information

日本財団DIVERSITY IN THE ARTS企画展

ミュージアム・オブ・トゥギャザー

- 会期:2017年10月13日(金)〜31日(火)

- 開館時間:11:00〜20:00(10/13は18:00まで)/会期中無休

- 会場:スパイラルガーデン(東京都港区南青山5-6-23 スパイラル1F)

- アクセス:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」B1出口前もしくB3出口より渋谷方向へ1分。※B3出口にエレベーター・エスカレーターがあります。

- 入場料:無料

- 主催:日本財団

- 制作:一般財団法人日本財団DIVERSITY IN THE ARTS

- 監修:NPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ[AIT/エイト]

- 参加作家:青山悟、占部史人、Emi(エミ)、川内理香子、クリスチャン・ヒダカ、小松和子、清水千秋、清水ちる、土屋信子、土屋正彦、寺口さやか、ピーター・マクドナルド、藤岡祐機、古谷秀男、堀江佳世、松永直、水内正隆、みずのき絵画教室、森雅樹、八島孝一、竜之介、渡邊義紘、香取慎吾