物理的な意味だけでは語れないのが、アクセシビリティ

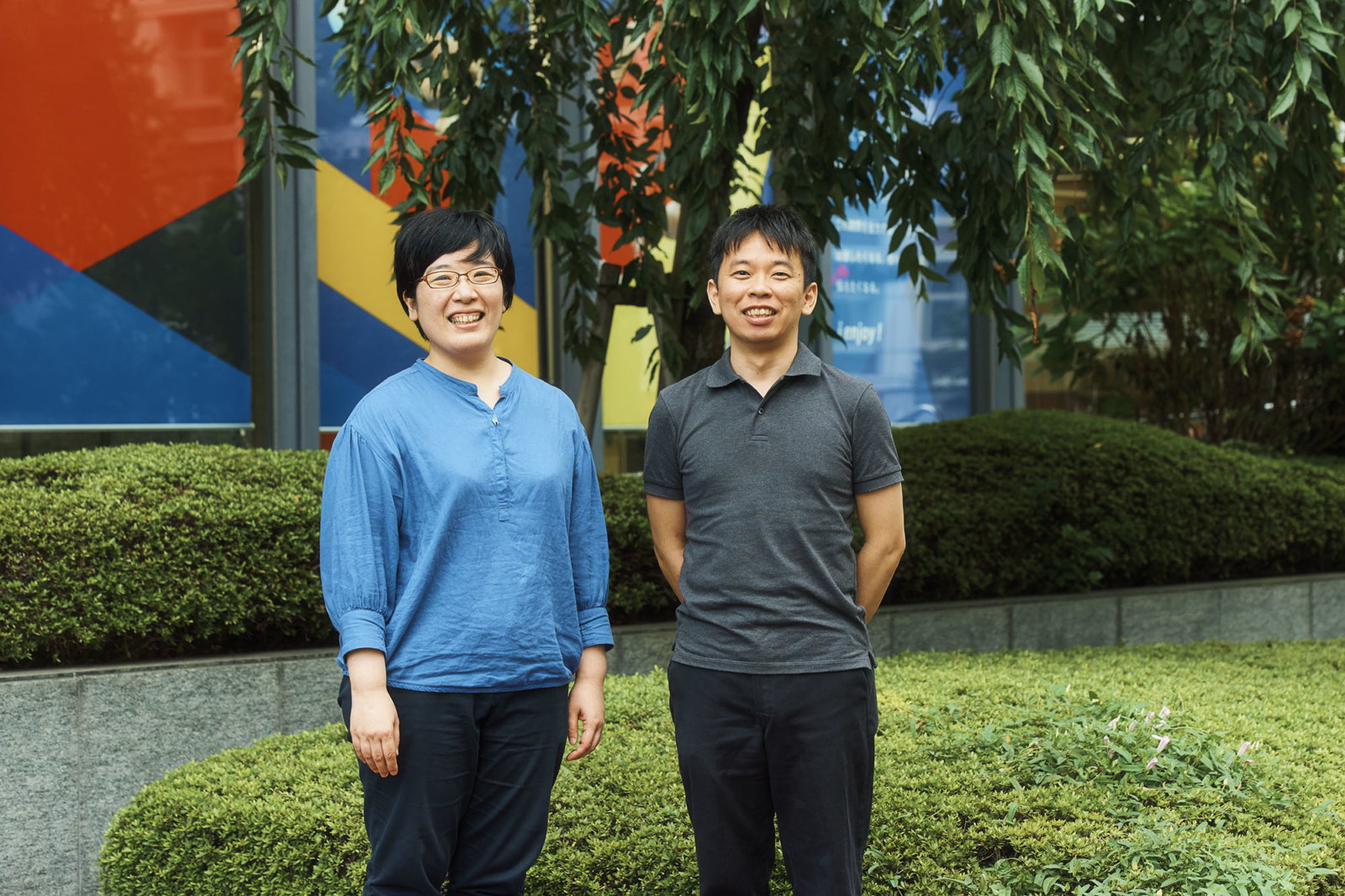

――美術館におけるアクセシビリティとは、具体的にはどういったことを指しているのでしょうか?

柴崎由美子(以下、柴崎):出だしからちょっと堅い話になってしまいますが、美術館を当たり前に利用し、参加するための権利と言えると思います。国連総会で採択された「障害者権利条約」に出ていた重要なキーワードにも「アクセシビリティ」という言葉がありますが、国際的な共通語として、最近日本でもこの言葉が使われるようになってきているように思います。

「日本財団DIVERSITYINTHEARTS企画展ミュージアム・オブ・トゥギャザー(以下、ミュージアム・オブ・トゥギャザー)」としては、単に物理的にアクセスしやすいことだけを指して、アクセシビリティという言葉を使っているわけではないと考えています。私が所属するNPO法人エイブル・アート・ジャパンでは、1998年にミッションの一つとして、「障害のある人の芸術活動へのアクセスの環境を整える」ことを掲げ、アクセシブルなミュージアムとはどういうものかを考えるための調査活動を始めました。美術館を市民に対して開かれた、文化的な活動をするための公共の場所と捉えて、主婦や障害のある人など、いろんな立場の市民とともに美術館を訪れ、物理面にとどまらず、スタッフの対応やサービスも含めて調査し、より良い美術館を市民が考える、という取り組みです。

白木栄世(以下、白木):90年代から、すでにそうした取り組みをされていたんですね。

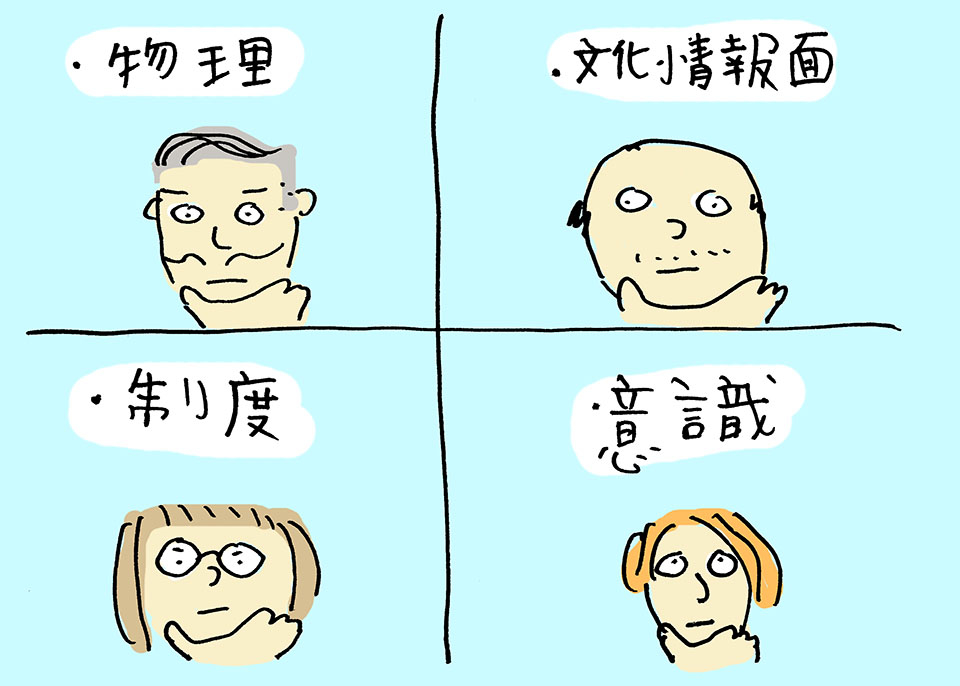

柴崎:当時の資料を見返すと、「アクセシビリティを4つの視点から考える」と明記してあります。ひとつは段差の解消や設備面を整える「物理」。2つ目が、どこにどんな美術館があるのか、どうやって行けるのか、料金はいくらなのか、何を楽しめるのかといった当たり前の中身を知るための「文化情報面」。3つ目に、社会参加の側面を保証する「制度」があって、4つ目に美術館として迎える側の「意識」とあります。いろんな立場の人が自発的に美術館へ行ってみたいと思えるような心あるサービスの設定をすることが、実はアクセシビリティにつながっていますよね。そうしたことが、4つ目の「意識」の部分と考えられます。

白木:いろんな人たちが来る場所であるということに“意識”を向けること。障害のあるなしに関わらず、誰が上も下もなく、いろんな人たちが当たり前に共有できる場を作るために、それぞれにとって意識的に足りていない情報、環境は何なのかということを、一緒に常に考えていきたい。私たち森美術館ではそれを「ラーニング」と呼んでいますが、美術館が教える立場ではなく、双方向で情報のやり取りをしながらともに学ぶことが大切だと思っています。

まずは、態度でウェルカムと表明すること

――具体的にどんな取り組みをされているのでしょうか?

白木:森美術館だと、たとえばオーディオガイドの原稿を聴覚障害者の方がいらしたときのためにプリントして用意しておくとか、視覚障害者を対象にしたプログラムを実施するときにスタッフが駅までお迎えに行って誘導したりということは行なっています。障害のある方とともに楽しむ鑑賞プログラムも実施しているので、障害のある方が来やすい美術館と認識していただいていると思います。そうした環境を作りながら、障害のある方が来ても安心できる情報発信や態度表明をしていくことが大切なのかなと私たちは考えています。そもそも、日本では現代アート自体を敷居が高いと感じている人も少なからずいると思うんです。美術鑑賞を通して得られるのは、日常とは異なる視覚や聴覚などの身体的な体感を刺激する、特別な空間体験。作品を目の前にして「これは一体何だろう?」と考える。その瞬間、自分の過去の記憶が刺激されて思い浮かんだことを、誰かに伝えたいと思う。そうすると、同じ意見の人と出会って共有できたり、違う意見が出てきたりする。その「何だっけ?」という経験が蓄積して、さらなる鑑賞欲求が生まれてくる。美術館はそういう場だと思っています。だから、まず美術館ができることは、行きたいと思えるような場をさまざまな人と一緒に作るという意識を常に持つことなんですよね。

柴崎:そう思います。「ミュージアム・オブ・トゥギャザー」では、さまざまな立場の方が来場されて、何か困ったことがあろうとなかろうと、すぐに対応できる態度を示すために、“よろず相談所”的なインフォメーションカウンターを設置することにして、それを「ウェルカム・ポイント」と名付けました。たとえば、どんな展覧会を目指すかという議論の過程でこんな意見がありました。ある視覚障害のある方が、外出されるとき、たいてい事前に行く場所の情報をインターネットなどで調べるのですが、「レストランやホテルのウェブサイトに書かれている情報や電話したときのスタッフ対応と、そこへ実際に行ってみたときのサービスのレベルは、だいたい一致しています」という話をされていたのです。ちょっとドキッとしましたが、彼女が続けたのは、「だからと言って、完璧な何かを求めているわけではないんです。

『私たちは対応できないかもしれない、わからないこともあるけれど一旦引き受けてどうするかを一緒に考えます』と迎え入れる態度を示すことが大切だ」と。「ウェルカム・ポイント」の設置と機能にはこうした意味が込められています。

一番高度なアクセシビリティは個別対応である

――森美術館では長く障害者のラーニング・プログラムを手がけられていますが、実際に、障害のある方は、鑑賞プログラムに対してどんなニーズを持っているのでしょうか?

白木:視覚に障害のある方は特に、初めて美術館に来た感想として「触れられたらいいな」とコメントされる方が多いですね。けれど一方で、触れることを前提としたプログラムよりも専門的な話が聞きたいという方もいます。なので、ニーズはほんとうにさまざまです。これは常々思っていることなのですが、障害のある方たちを他言語で話す人だという感覚で捉えてはいけないんじゃないかと。皆それぞれに、情報の受け取り方、感じ方、生活の仕方が全然違います。たとえば、「視覚に障害のある方にはこの情報を渡しておけば大丈夫」というものではないんですよね。いろんな立場の人にどう情報を伝えていけばいいのか、ソフト面を考えるときには丁寧に一語一句考えていかなきゃいけない。だからいろんな事例を知ることが必要だと思います。どういう背景を持ち、どういう障害のある方なのかは当日会うまでわからないという状況で、受け入れられる場を作れるかということなんですよね。

柴崎:ある尊敬する教育普及の学芸員の方が、「個別対応というのが一番高度なアクセシビリティ」だと言ったことがあります。物理的に段差がなければアクセシビリティが高いかというと、それだけでは十分ではない。例えば先日、知的障害の人と森美術館の展示へ行くことになりました。森美術館さんは参加者の情報を事前に丁寧に聞いてくださって、打ち合わせの時間まで設けてくれました。障害とひと口に言っても一人ひとり個性が違う、そこに対してどう対峙するか。すごく高度なことを森美術館さんは当たり前にやっていますよね。いろんな凸凹に合わせて多様に個別対応できる柔らかさ、しなやかさがあるということは、美術に限らず今の時代にさまざまな場面で問われていることです。アクセシビリティに取り組むということは、障害者のためだけでなく、回り回って社会全体の強みになるのかなと思っています。

美術館はみんなに開かれた場所になった?

――柴崎さんや白木さんがアクセシビリティに取り組み始めた頃に比べると、障害のある人も美術館へ行きやすくなっていると思いますか?

柴崎:1999年に発足したMAR(MuseumApproach&Releasing)は、まず視覚障害のある人たちと言葉による対話を通して鑑賞することを、日本の美術館で始めました。その時のエピソードを聞くと、「うるさい」と怒られたり追い出されそうになったこともあったとか。活動に「ミュージアムをリリース(=開放)する」という目的を掲げて活動し、美術館でも定期的にワークショップを重ねたことで、今は美術館のなかで声を出して楽しく対話しながら観るワークショップも増えています。約20年経って、言葉や対話を通して観る人を追い出すこと自体がナンセンスになったんですよね。2011年には聞こえない人・聞こえにくい人に焦点を当てたプログラムも発足しました。国によっては手話が保障されたガイドも当たり前にありますが、日本でも10年、20年後には手話も美術館のスタンダードになっていくかもしれない。そう考えたときに、私たちのような市民が構成するNPOは、繰り返しその必要性を伝えたり、そこで得られる価値を創造したり、わかち合うことをしていかなきゃいけない。必要と思っている当事者とともに作ることで、それが文化の豊かさにつながっていくと思うので、今回の展覧会も開催することだけで終わらずに、また別の誰かの変化や行動に移せるかを考えていかなければいけないですよね。

白木:手話ツアーに関しては、森美術館は一貫して、港区の社会福祉協議会の協力のもと地元の手話通訳員のみなさんにお願いしています。最近は、ご家族に聾ろうの方がいらっしゃって手話を学び始めた方や、近くの美術館で手話付きのトークプログラムがないから仕事を休んで地方から新幹線に乗って日帰りで来ました、という方も。自分なりの楽しみ方を見つけようと来られる方が増えているように思います。森美術館のアクセス・プログラムは、障害があるなしにも関わらず、どなたでも参加できます。作品を目の前にして障害あるなしも、普段の役割も何ら関係なく意見交換ができるということを体験してもらいたい。障害のある方たちと一緒に、コミュニケーションは変わりませんよっていうことを伝えたい。アートの前ならそれが特別なことにならずに、自由にできますから。

柴崎:そこがアートの強みですよね。人には創造性や想像力という共通のものがあるから。たとえば社会への問題意識が表れた現代アートを観るとき、目で見えてなくても耳で聞こえてなくても作品が含むテーマを共有したり分かち合うことができる。想像力は人によって違うけれど、イメージを重ね合わせていくことによって、誰もが美術を観る醍醐味は共通していると改めて思えますし。見える人、見えない人、聞こえる人、聞こえない人、あるいは独自の方法で物事を認知している知的障害の人たちなどさまざまな人がいることによって、見えてくるものや楽しみ方があるというのがおもしろいところです。自分を健常だと勝手に思っている私たちが、その概念を崩していけるか。自分が一度、ぐらぐらと解体される感じも含めて一緒に鑑賞できるというところまでいけるといいなと感じています。

これからのアクセシビリティを考える

――美術鑑賞とアクセシビリティのこれからについて、何かイメージはありますか?

たとえば、高齢者のプログラムも海外では増えてきていると聞きます。

白木:海外では認知症の鑑賞プログラムも出てきていますが、森美術館にいらっしゃるのは、元気な高齢者の方が多いんです。これから第二の人生をどう歩んでいくのかというシニアの方たちに対して何ができるかということを実は考えていて、先日はシニアとキッズとティーン、異なるジェネレーションの人たちと一緒にディスカッションをしながらタイのアーティストとパッタイを作るワークショップを実施しました。展覧会を観ていくなかでひとつの思い出という記憶ができるじゃないですか。これは記憶の訓練になります。それがメモリーツリーのようにどんどん豊かな森になっていって、大きな樹木になるといいですよね。そうした場を作っていくことも、アクセシビリティなのではないかと。普段、語る機会がないと思っている人同士に語り合ってもらいたい。相手のことをどれだけ思いやれるか、想像力を膨らませる働きかけは、性別年齢問わずどんな人たちに対しても続けていきたいと思っています。

柴崎:高齢者向けのプログラムは、国内ではまだすごく少数かもしれません。イギリスのアーツカウンシルの資料によると、アートNPOは単にアートの楽しさを謳うだけではなく、それが教育や健康、人生の豊かさにどうつながっていくのかを巧みに謳いなさいと述べています。たとえば、2012年のロンドンオリンピックの話を聞いていると、競技場をスポーツセンターにすることで高齢者の病気を予防し、社会保障費を減らすことに成功した、という“ソーシャルインパクトボンド”の話題はよくあがります。そう考えてみると、日本でも、今後美術館は高齢者のアクティビティの場所になってくるのではと。元気な高齢者を主体側にして、美術館を盛り上げていくのも一つかもしれません。障害者だけではなく、高齢者とどう向き合うのかということも今後のテーマになるでしょうし、協働する楽しみ方とかプログラムの作り方があるかもしれないですよね。

Information

日本財団DIVERSITY IN THE ARTS企画展

ミュージアム・オブ・トゥギャザー

- 会期:2017年10月13日(金)〜31日(火)

- 開館時間:11:00〜20:00(10/13は18:00まで)/会期中無休

- 会場:スパイラルガーデン(東京都港区南青山5-6-23 スパイラル1F)

- アクセス:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」B1出口前もしくB3出口より渋谷方向へ1分。※B3出口にエレベーター・エスカレーターがあります。

- 入場料:無料

- 主催:日本財団

- 制作:一般財団法人日本財団DIVERSITY IN THE ARTS

- 監修:NPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ[AIT/エイト]

- 参加作家:青山悟、占部史人、Emi(エミ)、川内理香子、クリスチャン・ヒダカ、小松和子、清水千秋、清水ちる、土屋信子、土屋正彦、寺口さやか、ピーター・マクドナルド、藤岡祐機、古谷秀男、堀江佳世、松永直、水内正隆、みずのき絵画教室、森雅樹、八島孝一、竜之介、渡邊義紘、香取慎吾