登場人物

![]() ダイバーさん(学ぶ人)

ダイバーさん(学ぶ人)

アートに興味があるが自分にはできると思っていない。福祉や手話にも興味がある。

![]() シティさん(教える人)

シティさん(教える人)

ダイバーシティの実践のため福祉やアートの現場でいろいろなことをやっている。

前回、星加さんに「合理的配慮」について話を聞き、マジョリティとマイノリティの力の非対称性を前提にした上で、社会モデル的な理解を進めていかなければならないということはわかりました。自分は社会モデルで考えられているのか、無意識のうちに誰かに対して差別的な行動を取っていないのか不安です。どうしたら障害を社会モデルで捉えて考え続けることができるのでしょうか。

この2024年7月に刊行された『「社会モデルで考える」ためのレッスン』という本は、著者の松波めぐみさんが自身の経験をもとに語られていて、すごく勉強になりました。どうやったら「社会モデルで考える」ことができるようになるか、ヒントをもらえると思うので、話を聞きに行きましょう。

「良かれ」を疑い、決めつけずに対話する

私はマジョリティ側に立つことが多いので、社会のバリアに気づけないことが多いんじゃないかと不安です。障害のある人と接するときに、良かれと思ってやったことが、逆に余計なお世話みたいになってしまうこともあります。

障害者に対して良かれと思ってやってしまうのは、障害のない自分がやってあげる側だという思い込みがあるからです。実際のところ、障害のある人は自分の身体のことをよくわかってるし、どんな時にどうすればよいかを熟知しています。それなのに、健常者はそれを想像できずに、こちらが何かしてあげる側だと思いがちです。

たしかに、何かを「してあげなきゃ」と思っていたかもしれません。

私もそういう失敗はいっぱいしてきました。例えば、初めて一緒にご飯を食べる車椅子ユーザーの人に「お店は私が探します」と言って、一生懸命バリアフリーのお店をネットで検索したら、その人に「それよりも自分が何を食べたいかでしょ」と言われてしまいました。

車椅子ユーザーといっても、どんな車椅子をどう使っているかは人それぞれです。その人のほうが経験豊富なのに、一般的に車椅子対応の店が良いだろうと勝手に決めつけてしまった。

私には車椅子ユーザーで遠慮なくバシバシ言ってくれる友達がいるおかげで、障害のある人の日常の感覚とか、本音とかに割と触れてきたと思うんですが、それでも良かれと思っていらないことをしてしまうことはたくさんあります。だから、失敗しちゃいけないと思うんじゃなくて、失敗するのが当然っていうくらいに考えて、勝手に決めずに対話しようっていう姿勢が大事だと思います。

なるほど、でもそう考えて実践するのはなかなか難しいですよね。特に、お店の人などは、初めて障害のあるお客様が来たら、「合理的配慮」のこともあるし、失礼や失敗があっちゃいけないと思うのではないでしょうか。

それは、障害のある人が壊れやすい繊細な人たちだという、先入観を抱きがちというのも理由の一つです。障害のある人は、経験を積んだ主体性を持った人間です。必ずしもなにかやってあげなきゃいけない相手ではないのに、そう思い込んでしまうことで、そういう失敗をするんじゃないかと思います。

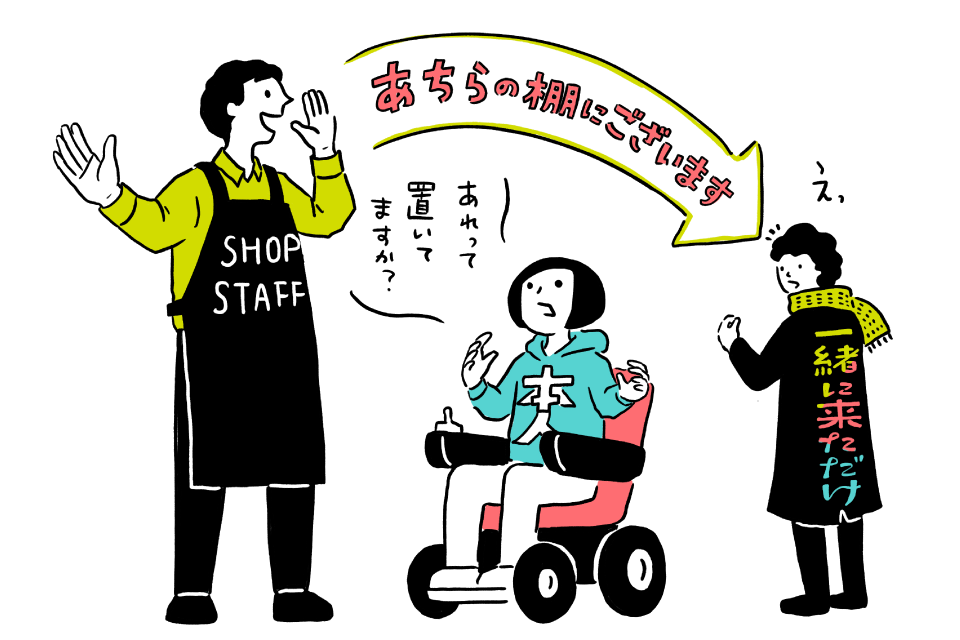

もう一つありがちな例を挙げると、車椅子ユーザー、聴覚障害、 知的障害など、相手に障害がある人と話す状況で、なぜか本人ではなく隣にいる家族、友達やヘルパーなど、横にいる「健常者らしき人」と話そうとしてしまう人が結構います。目の前にいる自分が無視されること、それがどれくらい嫌なことか想像してみてほしいです。

でもそこに気づかない人がまだまだいるのは、この社会が障害者を「意思を持った主体」と見ずに、何かしてあげなきゃいけない存在として扱っているということかもしれません。学校教育やメディアが植え付けてきた影響もあるのでしょう。

合理的配慮にマニュアルはない

合理的配慮で大事なのは対話をすることなのに、対等な対話の相手とすら見ていないことがあるということですね。

合理的配慮の提供に際して、マニュアルでなんとかしたいって思う人は結構いて、「これを見ておけば大丈夫というマニュアルはないですか」と聞かれることがあります。相手のことは相手に聞かないとわからないですよね。その時は、「正解を決めつけないで、まず対話することが大事です。」と伝えます。対話をすることは、相手を尊重していると表明することでもあります。

星加さんは、対話において聞く側の姿勢が必須だとおっしゃっていました。「聞いてあげる」という態度では、言いたいことも言えない人もいますよね。対等な立場で「言う」と「聞く」関係が大事ですね。

そうですね。障害のある人で何か要望があっても、合理的配慮を求める行動がなかなかとれない人もいます。また、今回は行動するのはやめておこう、という時もあったりします。それは反発されるのが怖いとか、とりあえずその場で敵意を向けられたくないとか、生存戦略みたいなものなんです。

でも、求めることは権利なので、まず受け入れてほしいです。それも、困っているから助けてあげるのではなく、権利だから主張していいと皆が理解していないといけない。それができていないのは、そもそも障害のある人は主体的に自分でなにかを工夫したり考えたりして生きていると思われていないから。つまり尊重されていないということなんです。

障害者運動の歴史から「社会モデル」を学ぶ

障害のある人には「手を差し伸べなければ」という考え方が根強いということですね。社会モデルで考えるようになれば、そうはならないということでしょうか。

「社会モデル」は、既存社会に存在する障害(バリア)を取り除けば、さまざまな特性の障害があってもない人と同じように、より平等に便利さを享受した生活ができるという考え方です。障害のある人を同じ社会の中で生きる対等な存在としています。ただ「手を差し伸べて助けてあげる」存在とは考えないのではないでしょうか。

そうですね。障害の社会モデル的な考え方は、障害者がちゃんと人間らしく、主体的に尊厳を持って暮らせるようにするためのいろんな試行錯誤の中で育まれてきたものです。障害という問題について長い間社会で共有されてきたとらえ方は、個人モデルあるいは医学モデルと呼ばれるものでした。

個人モデルのとらえ方は、障害イコール不幸・劣っていると考える優生思想的なものともつながっていて、障害のある人は物心ついたときから周囲から「障害を軽くする」訓練などを強いられてきました。「そのままではいけない」というメッセージを受け取ってきたわけです。

社会モデル的な発想の背景には、障害のある人たちが周囲から「劣った者」とみなされ続けてきたことへの素朴な疑問があったと思うんです。特に生まれつきや幼い頃から肢体不自由の障害がある人は、周りから「障害を軽減するようがんばれ」と言われるのは大きなお世話だったりします。障害当事者のその感覚と、障害のない人たちの「かわいそうに」という感覚の間には常にギャップがあります。自分たちに変わるように強いてきた社会のあり方に抵抗し、変わるべきは障害者ではなく社会の認識や仕組みでしょうというのが、社会モデルの考え方です。

社会モデル自体が、障害のある人たちが勝ち取ってきたものだということですか。

そう言っていいと思います。私が学生などに社会モデルを説明するときは、階段の下で困っている車いすユーザーのイラストを示したうえで、「この階段を上っていった先に駅があります。車椅子の人はなぜ困っているんでしょうか」という質問から話を始めます。この答えには「駅がバリアフリーではないから」という社会モデルの考え方と「その人が階段を足で歩いて登れないから」という個人モデルの考え方、両方があります。

今から40年遡れば、階段しかない駅がたくさんありました。1970年代から少しずつ障害者ももっと外へ出ていこう、ふつうに街で暮らせるようにしようという運動が始まります。どこへ行くにも、集まるにも、公共交通機関が必要ですが、バスも電車も、車椅子ユーザーが使うことを全く想定していなかったんですね。それで自分たちも電車に乗れるようにエレベーターを設置してほしいという運動が行われるようになりました。

その運動の中では、肢体不自由の車椅子ユーザーだけではなく、妊婦や足腰が弱くなった高齢者など、多様な理由で階段がすごく辛い人はいるのに、元気に自力で階段を上れる人だけが使えるような駅を作ってきたのがそもそもおかしいんじゃないかという論理が組み立てられました。

これは、誰かが電車に乗れないのは、その人の体のせいではなく、垂直に移動するのが困難な人もいることを考慮しない社会のあり方が問題だという考え方で、社会モデルそのものです。

変えなければいけないのは自身の体?社会?

障害の社会モデルという考え方は、どのような背景でいつ頃うまれたのでしょう。

障害学でよく紹介される社会モデルの起源は、1970年代のイギリスにあります。重度の障害があって施設に入所させられていた人たちが「そもそも自分たちのことを考慮しない町の構造が自分たちをできなくさせているんじゃないか。この社会が、自分たちをdisabled(できなくさせられた状態)にしている。自分たちは社会によってdisableにさせられた人たちだ」と主張したのです。

平均的な人々、マジョリティに合わせて社会が作られているせいで活動が制限され、できなくさせられている。だから、その原因である社会の方を矯正、改善すべきだ、公共交通機関を誰もが利用できるようにするべきだという運動につながります。

日本でも1970年代から障害者運動が始まっています。優生思想への反対、施設へ隔離されることへの異議申し立てが続きます。「社会モデル」という言葉はなかったものの、社会のあり方を問うて動き出す人がいました。

その後、社会モデルの考え方をポリシーにした障害者団体が徐々に活動を広げていきます。DPI(Disabled People International)という障害の種別を超えたNGOが1981年に生まれて、当事者の視点から政策提言を活発におこなっていきます。それがいずれ、障害者権利条約の策定にもつながっていきます。日本でも「DPI日本会議」が活動しています。

それまで障害のある人はリハビリや適応訓練によって障害を軽減するよう求められてきました。でも社会の環境が変わればそのままで他の人と同じようにいろいろなところに行ったり、勉強したり、働いたりできるはずです。社会の方を変えるべきだ、そう発信する社会モデル発想の運動が出てきたんです。

社会モデルという言葉が日本に入ってきたのは90年代ですが、発想自体は、日本でもそれ以前からあったんです。だからこそ、障害のある人たちは、社会は決して変えられないものではないし、社会が変わることで、自分たちは他の人と平等な暮らしに近づけることを知っているんです。

なるほど。なぜ社会モデルの考え方が必要なのかを理解して身につけるためには、障害のある人たちが長い間積み上げてきた運動の成果や過程を私たちは知るべきですね。

今の社会で何がバリアなのか?を共有するために

障害のある人たちが現在の社会の中で何に困っているのか、どこにバリアがあるのか、どうしたら気づけるようになるのでしょうか。

なかなか気づけないものだと思います。私は普段から社会モデルで考えられるようになるには、継続して障害のある人と関わる経験、例えば複数回ワークショップに参加するとか、学校で同じ授業を取っている人に障害のある人がいるとか、職場で一緒に働くとか、その人のことを継続して意識する経験が必要だと思います。

それでも、障害者は何かしてあげる対象という一方的な見方から出られなかったら、なかなか社会モデルの発想にはなりません。自分は鈍感で、知らないことだらけだということを自覚し、失敗して当然だという前提に立ってみることが不可欠な気がします。自分は障害がない側だから何かしてあげられるんだっていうステレオタイプを打ち砕かれるような経験は大事だと思います。そうして具体的に、障害のある他者から見たら違う世界があると気づくことができたら、それは一歩前進かと思います。

個人モデル的な考え方をベースに出来上がっている社会にいる限り、社会モデル的な気付きは起きにくいから、やはり障害のある人と共に過ごし考える経験が必要ということですね。

どこがどうバリアなのかを知っていくには結構時間かかるので、じっくり、自分が気がつかなかったバリアを学んでいけばいいと思っています。障害当事者たちが社会を変えようと運動してきて、ようやく半世紀ほどたったところで、社会モデルの考え方もまだまだ根付いていません。かれらが何を変えてきたのかを知って、じゃあ自分はどこで参加できるかを考えることから始めたらいいんじゃないでしょうか。

私は、歴史から学びながら、ようやく合理的配慮の提供が法律で義務化されたことをこの先どう活かしていくか考えることから始められたらいいかなと思います。

不平等なのは社会のバリアのせいだから、バリアをとりのぞこうという視点から「合理的配慮」を盛り込んだ法律ができたことはいいことだと思います。一方で、バリアがあるのが当たり前だったことをもう少し反省してもいいだろうと思ったりすることがあります。

例えば、合理的配慮の提供がなかったことで大学に入れなかったり、入れても学ぶ環境が整っていなくて卒業を諦めたりした人がたくさんいます。そのことを想像するのも、社会モデルの考え方を持つ上で大事な気づきなんじゃないかなと思います。

聴覚障害者は日本映画を楽しめない?

松波さんは今までこんなときに社会の中のバリアの存在に気付いたというようなことはありますか。

私はよく学生たちに外国映画のワンシーンを見せて、「皆さんは日本語字幕があることでセリフが分かって映画を楽しめますよね。もし字幕がなかったら、果たしてどれぐらい楽しめるでしょうか」という話をして「聴覚障害の人は日本映画の方が、バリアがあって楽しめないのです。」という話をします。

ここには、映画の上映が聞こえる人中心に考えられていて、聴覚障害の人が困っても大した問題ではないし、むしろ日本映画に字幕をつけたらなんとなく邪魔という、聞こえるマジョリティ側の意見の方が尊重されているという事実があります。

実は私もそのことを、『バベル』(2006年、アメリカ)という映画に日本人エキストラとして出演したろう者のドキュメンタリーをみて初めて知りました。そのろう者が参加した映画試写で、英語のセリフには字幕がついて、日本人俳優の日本語セリフには字幕がついていなかった。それでは自分がエキストラ参加したのに、映画の内容がわからない。それで全部のセリフに字幕をつけるよう署名活動をしたという内容でした。そういうマジョリティ側が気づかない情報のバリアは社会にはまだまだあります。

共に「好きなこと」を分かち合うだけのこと

やはりそういう個人的・具体的な経験がないと、障害やバリアに気づいて解消していくことは難しいでしょうか。

そうですね。自然に何か活動したりしている中で、障害のある人も一緒になるような経験があればいいなとは思うんですけど。

私の友達の車椅子ユーザーで、若い頃からゴダイゴ(1975年結成の日本のバンド)が大好きな人がいます。ツアーにずっとついていくくらいが好きで、そういう活動をしているうちに、同じファン仲間の中で自然に介助をしたり手伝ってくれたりする友達ができたそうです。その「ゴダ友」たちは、やってあげる感覚ではなく、友達がたまたま車椅子なだけという感覚なので、車椅子で行くのが難しい会場があったら、連絡を取り合って一緒に行くなど自然にやるようになったそうです。

好きなことで個人的な関わりができて、気づいて工夫しあうことってあると思うんです。そういう趣味の領域って一つの入口として可能性を感じますね。

日本映画をろう者が楽しめなかったように、自身が楽しんできたエンタメやアートに、実はバリアがあることを知ったら、それが不平等な状態であり、自分自身の社会が抱える問題だと実感することができるのではないでしょうか。

障害者だけではない社会モデルの考え方

合理的配慮は障害者だけの問題ではなく、あらゆるマイノリティに関わるもので、さらに言えば私たちがどういう社会で暮らしたいのかという問題だと星加さんはおっしゃっていました。この社会がもっと良くなるにはどうしたらいいのか、みんなで知恵を出し合えるようになるためにはどうしたらいいのでしょうか。

私は元から障害を中心に研究しようと思っていたわけではなくて、人権に興味があって大学院に進んで、そこで社会モデルを知り、個人的な友達との経験などもあって障害学を専門にしました。

同時に、日本で暮らす外国ルーツの人たちの教育や人権にも興味はあったし、LGBTQの人たちの活動にも関わりました。 社会モデルは、マジョリティの人に合わせて社会の規範や制度ができていることが、マイノリティの権利侵害を引き起こしているという考え方とも言えます。マジョリティというのは健常者だけでなく、日本国籍がある日本人っぽい顔をしている人や、シスジェンダーの人にも当てはまります。

だから、社会モデルの発想が広がれば、そういう様々な人権問題についてマジョリティ中心の社会を変えていく突破口になるんじゃないかという思いがあります。障害者差別解消法ができたことで、他のマイノリティの人たちがそれぞれの差別を解消する法律を作る、あるいは包括的な差別禁止の法律を作ることが目指されるようになればいいし、そこに自分の経験が何か活かせたらなと思っています

例えば、昨年できたLGBTの理解増進法は、褒められた内容とは言えず、私の知り合いもみんなできた時は落ち込んでいたし、外国人への差別問題でも今はヘイトスピーチを禁じる法律しかない状態です。でも当事者が関わることでこれを変えていくことはできるはずだし、もっと包括的な差別禁止の法律があるべきだとも思います。多様な人がいるこの社会が、どういう社会であったらいいのかを、広く考えられるようになってほしいですね。

社会モデルで考えるうえで、歴史から学ぶことも重要だと思いました。どうしても今、障害のある人たちが困っていることは何か、それに気づくためにはどうしたらいいかを考えてしまっていたんですが、これまでに取り除かれてきたバリアにも目を向けることで、今ある課題も見えてくるということがわかって良かったです。

声をあげてきた人がいたから、今があります。そして今も声をあげている人がいて、それを聞いて何とかしようとする人がいて、未来の私たちの社会になっていきます。

松波さんが、社会モデルで継続的に考えられるようになるには個人的な経験が必要だというのも印象的でした。確かに、漠然とした障害者という集合を相手に想像を働かせようとしても限界があるし、一人ひとり異なる事情を抱えているので、個人と接して考える機会を重ねることで社会モデルが身についていくんだろうということがよくわかりました。

個人レベルの具体的な状況で、どんな社会的障壁が潜んでいるのか、実際に対話してみないとよくわからないですし、実際の意見を聞かなければ、見当違いで一方的な「配慮」の押し付けになりかねません。マジョリティ中心社会ではそうなりがちなことを心に留めながら、対話する機会を作っていきたいですね。