クヌギの葉で折った「折り葉」の作品《象》

夢中になれる、その何かを求めて

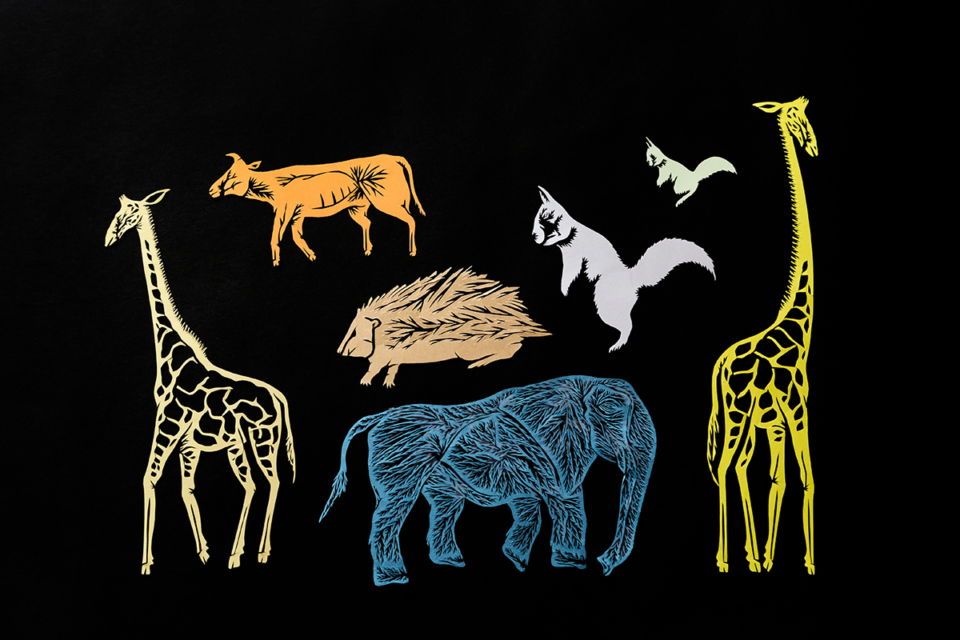

人見知りは全くしない。常にカメラを持ち歩き、私たちに向かって「ハイ、撮ります!」とレンズを向ける。パソコンとテレビアニメに夢中で、おしゃべりが好き。熊本県熊本市に暮らす渡邊義紘さんは、動物の切り絵やオブジェを手がけるアーティストだ。2歳で自閉症と診断された彼が切り絵を始めたのは10歳の頃。以後、16年間活動を続け、各地でライブパフォーマンスも行っている。

「10歳までに夢中になれるもの、何かしら才能があるものならばその芽を見つけて、それを伸ばしてやらなければならないと思って、いつも義紘の様子を観察していました。10歳位まで言葉が出なかったから、何に興味を持つかはやらせてみないとわからないじゃないですか。だから、いろんな教室に連れて行ったんです」と、母の仁子さんは言う。

発注を受けて制作中の日本橋の照明灯を飾る麒麟像。

まず、義紘さんが幼児期から興味を持ったのは、虫や動物などの生き物だった。偶然参加することになった親子粘土大会で入選したことが、彼のものづくりの原体験になったんじゃないかと仁子さんは当時を振り返る。そこから、義紘さんの創作活動の日々が始まった。

「私は運がいいのも力のうちと思っていますが、この子は運がいいんです。いろんな方たちとのご縁があったから今こうして作品づくりを続けられているなって」

日々増えて行った作品は、小学校の校長先生の部屋に飾られるようになった。「こんな素晴らしい作品を、みんなの目に触れる場所に置かないのはもったいない」という校長先生の思いから、郵便局を会場に作品が展示されることに。そして、偶然そこへやって来た、あるキュレーターの目に止まり、2002年、中学1年にして熊本市現代美術館の開館記念展「ATTITUDE 2002」の出展へとつながっていく。

平面に命を吹き込む、その記憶力とは?

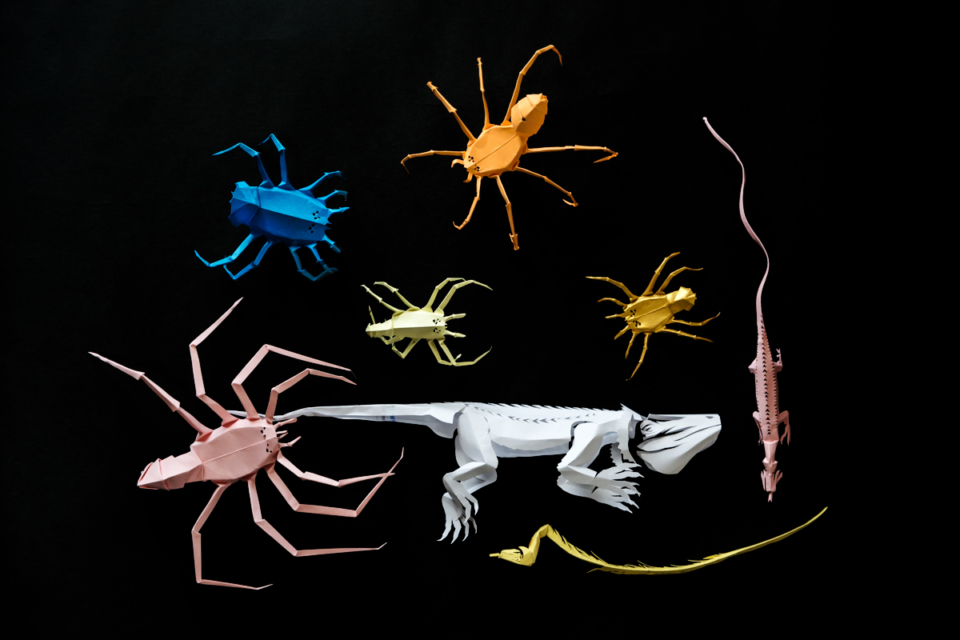

義紘さんがハサミを使って生み出すのは、人間以外の生物だ。恐竜、虫、動物、海の生き物。輪郭の内側も、カッターではなくハサミでこんな繊細なものができるのかというほど、骨格や筋肉がレースのように美しく切り出されている。脳内にある3Dの設計図を手元から出力するかのように、義紘さんは静かに指を動かす。座布団の上で正座をし、まるで一筆書きのようにハサミを入れていく。毎日机に向かうのはおおよそ2、3時間だという。テレビで大好きなアニメチャンネルを観ながら、休み休み作業を続ける。

「サヴァン症候群と呼ばれる、驚異的な記憶力の持ち主がいます。一度見たことのあるイメージは写真みたいに頭の中に記憶されるそうなんです。義紘はそこまではないものの、自分の好きなものに対してはその力が働くのでしょうか? ハサミを持ち始めた頃は、輪郭を切り取っていくだけだったんですけど、私が『もうすこし細かくリアルにできないかなぁ?』(笑)と言ったことから、今のスタイルになりました」

サービス精神旺盛な義紘さんは、取材に伺った私たちのために、紙で蜘蛛のオブジェを作ってくれた。迷いなくハサミを入れ図版を作ると、丁寧に指先を使い、まるで命を吹き込むように蜘蛛をかたどっていく。ものの5分で、今にも動き出しそうな紙の蜘蛛ができあがった。

義紘さんが手がけるのは、平面の切り絵だけはない。毎年、初秋の頃、落ち始めたクヌギの葉を素材に作り出す、生き生きとした動物のオブジェもその一つだ。その年の干支のオブジェは、熊本市のUMU(クラフトショップ)と現代美術館ミュージアムショップにて販売されているという。このシリーズは、「幼い頃から箸袋やお菓子の包装で手遊びをしていたことの延長みたいなもの」と仁子さんは話す。熊本市現代美術館のロビーや受付カウンターにも、毎年の干支の切り絵が飾られる。

「車で鼻をかみなさいと、後部座席の義紘にティッシュを渡すと、それで動物の形を作ったり。葉っぱのオブジェは、中学生の頃、クヌギの木で遊んでいたときに折り始めました。クヌギの葉は乾きすぎていると折れてしまうし、水分を含んでいると折れないから、ちょうどいい加減のものを触感でうまく選び取るんですよね」

平日は施設で過ごしている義紘さんは、毎日机に向かって作業をするタイプではないという。粘土やバルーンアート、全く違うものづくりに夢中になり、切り絵から離れたことも度々あるそうだ。でも、不思議なことに、彼のハサミの腕が落ちることは今まで一度もなかった。

「1年ぶりにハサミを持ったとしても、私たちのようにブランクがないんです。むしろ、バージョンアップしていて。実際に手を動かしてないときも、頭の中で切ってるんじゃないかって先生は言われますけど」

アニメを横目で追いながら、仁子さんの作ったお昼のカレーを勢いよく食べる義紘さん。

母であり、敏腕マネージャーであり、良きアドバイザーでもある仁子さんは、義紘さんが作った作品を最初に見て喜んでくれる存在だ。彼女と、周りの人たちが喜んでくれることが、義紘さんの喜びとなり、ときに厳しい母の発言が彼の負けん気を呼び起こすこともあるという。だから、彼は大きな声で堂々とこう言う。「見てください!」と。