『もうろうをいきる』より。一般企業の人事部で働く川口智子さん。先天ろうで目にも弱視と視野狭窄がありながら、好きな能などの古典芸能にまつわる本を読み感想を書き記している。

介助者や通訳者にも光を当てる

視覚と聴覚のいずれにも障害があり、光と音を感じることが困難な人のことを「盲ろう者」という。彼らを主人公にしたドキュメンタリー映画『もうろうをいきる』を観て、その存在が意識に強く刻まれたが、こうした経験は初めてのことではない。

いまから十数年以上前、あるシンポジウムでひとりの盲ろう者が、人の話をとてもよく“聞き”、意欲的に“発言”している光景を目の当たりにしたことがある。場所は東京大学の駒場キャンパス、発言者は今回の映画にも登場する福島智さんだった。

私がそのシンポジウムに足を運んだ理由は、『生命倫理とは何か』(平凡社・2002年)という本を編集したばかりで、編者である市野川容孝さんがシンポジウムを取りしきっていたからである。福島さんは当時、東京大学先端科学技術研究センターの助教授だった。

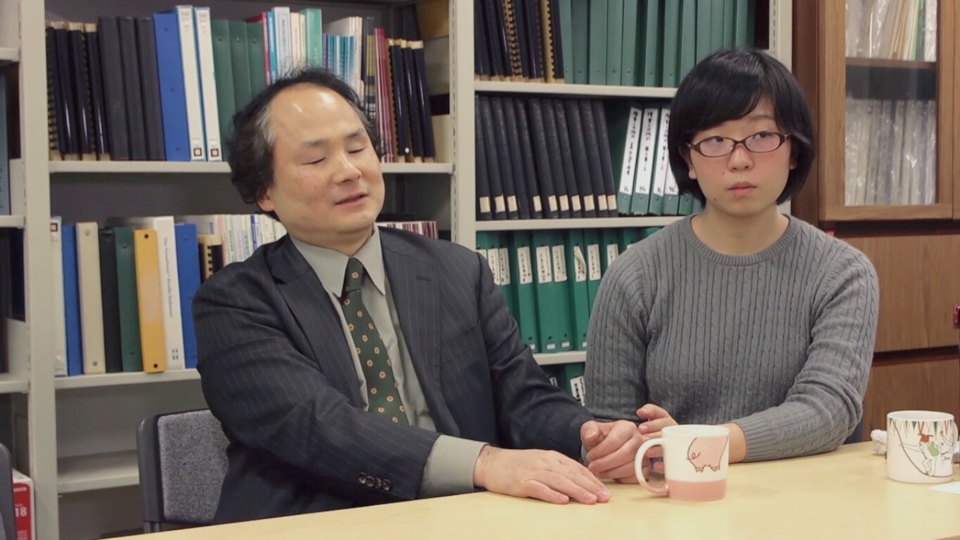

『もうろうをいきる』より。現在は、東京大学教授(専門は障害学)であり、社会福祉法人全国盲ろう者協会理事を務める福島智さん。

福島さんが、議論の流れをつかむことができるのは、福島さんの母・令子さんが考案した「指点字」というコミュニケーション手段のたまものである。指点字は、盲ろう者の指を点字タイプライターのキーに見立てて、通訳者が盲ろう者の指を直接たたくことによって情報を伝達するものである。

生命倫理学や障害学を編集の中心に据えているわけではない私は、福島さんの存在や指点字に大きな衝撃を受けながら、盲ろうについて持続的関心を持たずにきた。ところが今回『もうろうをいきる』にふれたことにより、日本の各地で暮らす盲ろうの人々の日常を垣間見ることになったのである。

『もうろうをいきる』より。村岡寿幸(むらおか・としゆき)さん、美和(みわ)さんご夫妻。盲ろう者同士の結婚で生計が立てられている。

映画のなかで福島さんは、「コミュニケーションや情報がないということは、自分が何を言っていいかわからない」「他の人が何を言っているのかわからないので判断ができない」という。だから盲ろう者は、「意見を持ち寄って集約することができない。アピールできない」。そして盲ろうの問題を、視覚と聴覚に訴える映画というメディアで取り上げても、「それを盲ろう者が直接的にキャッチできない」「ジレンマがある」というのだ。これはとても重要な指摘だと私は思う。

ところで、日本の古代や中世では、難病患者や貧しい人々が菩薩とみなされ、為政者や宗教者の施策によって福祉的な支援を受けることもあった。

一方、伝説や昔話に登場する障害者の多くは、宿命的に不幸な存在であったり、滑稽なものとして描かれている。こうした視点は障害を悲劇としてしかみないということになる。伝統的な社会と障害者の関係も、このように揺れ動いてきたのである。

福島さんの、不自由さをまるで感じさせないかのように見える他者とのコミュニケーションは、福島さんと社会を媒介する、指点字通訳者の驚くべき技量があるからである。そうしてこの映画では、盲ろう者を支援する介助者や通訳者に光を当てることで、盲ろう者を取り巻く現在の社会を映し出そうとしている。

『もうろうをいきる』より。

2011年3月におこった東日本大震災以降、これまで以上に「災害と障害者」という問題が浮かび上がった。

2012年7月の報道によると、宮城県の沿岸13自治体で、障害者手帳所持者の3.5%にあたる1027人が東日本大震災で亡くなり、死亡率が住民全体の2.5倍に上ったという。大半が津波による溺死とみられ、死亡率が15%以上の自治体もあった。沿岸部に住む多くの障害者が津波から逃げ遅れた可能性があるとされる。津波警報が届かず、被災後も救助を待ち続ける障害者の姿が目に浮かぶ。また足手まといになるからと、避難所への避難をためらう障害者もいたという。

『もうろうをいきる』より。小山賢一さんが地元・石巻にて、被災前の街の風景を説明するシーン。

『もうろうをいきる』でも、宮城県石巻市で被災した小山賢一さんが登場する。難聴で、わずかな視力しかない小山さんは、津波から逃げようとしたとき父親が迎えに来て、車で高台に避難することができた。自宅は津波により全壊し、流出した。

小山さんが白杖を手がかりに、介助支援者を自宅があった場所へと案内し、津波以前の“風景”を説明するシーンがある。また高台から海のほうを見下ろしながら、津波の状況と避難した際のようすを詳しく語る。小山さんは独自の空間把握で、共同体と大災害を全身で記憶しているのだ。

同じ時代、同じ社会を生きる盲ろう者に、私たちが気づくきっかけをこの映画は与えてくれる。

【作品情報】

8月26日(土)より、ポレポレ東中野にてロードショー

9月16日(土)渋谷アップリンクにて続映、以下全国順次公開

- 製作:シグロ

- 企画:NPO法人バリアフリー映画研究会

- 企画・製作:山上徹二郎、大河内直之、北岡賢剛

- プロデューサー:小町谷健彦、山上徹二郎

- 監督:西岡孝至

- 撮影:加藤孝信、山本大輔

- 協力:全国盲ろう者協会、各地の盲ろう者友の会、東京大学先端科学技術研究センター・福島研究所 他

- 2017年/カラー/91分/BD

- 2017 siglo