包み隠さない感情が、点描に向かうとき

「あの奥の方が西川さんです」

そう言われて目をやると、机いっぱいの大きな木製パネルの上に、覆いかぶさるようにして黙々と点を描き込んでいる姿が見えた。

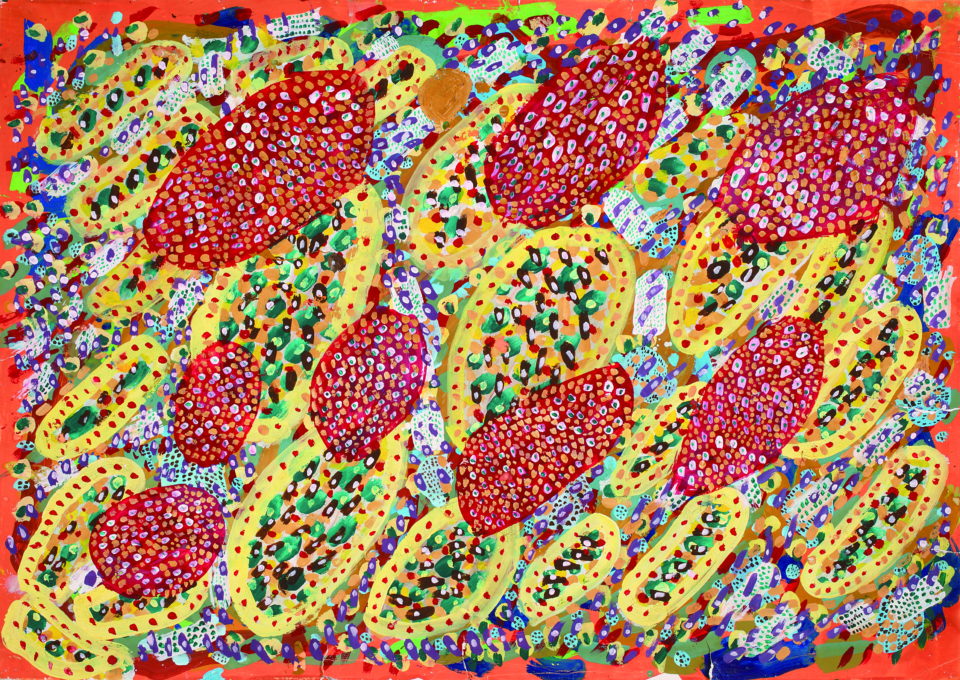

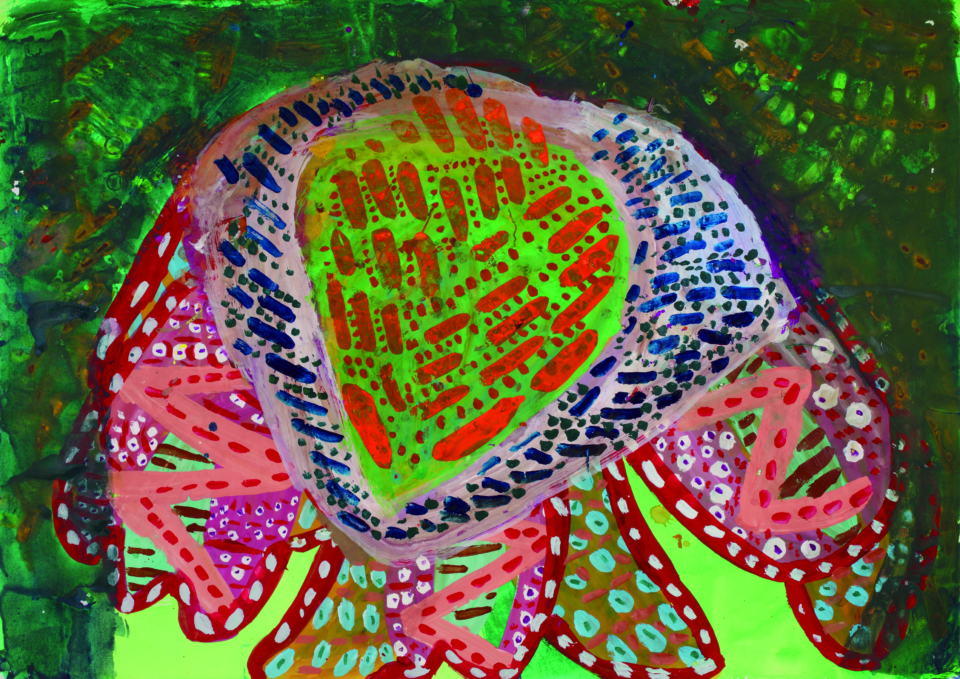

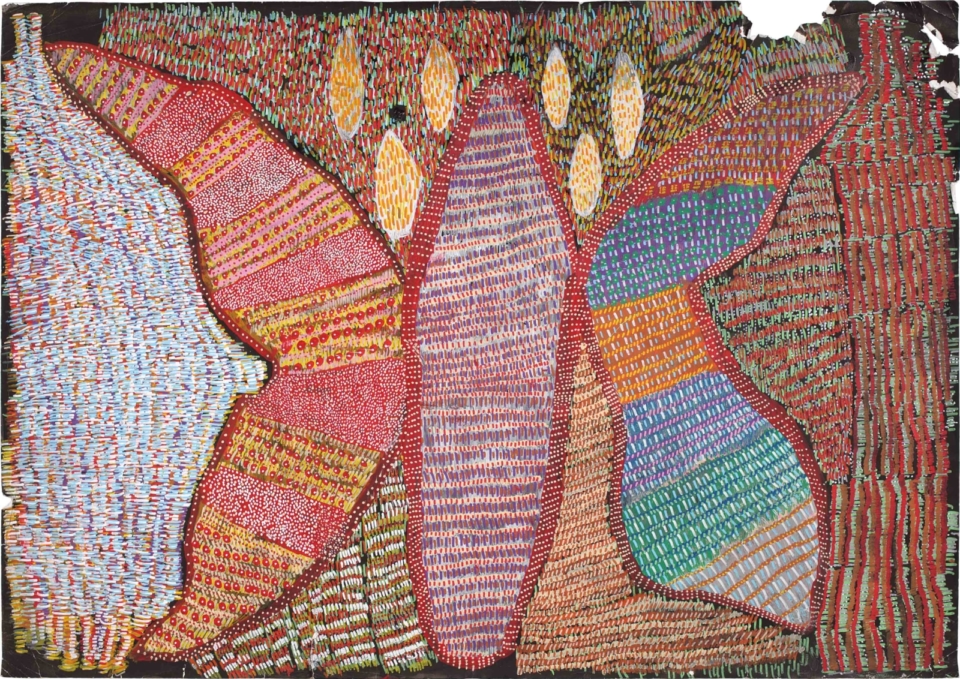

西川泰弘さんは、〈工房集〉に所属しているアーティストの一人。以前に、彼の作品集を手に取る機会があった。いくつもの色を巧みに使い分けた点描画。花や植物の有機的な“動き”を感じさせる作品もあれば、細胞のように、肉眼では見ることのできないミクロの世界へと引き込むような作品もある。工房集のアートディレクターの方は、この西川さんの作品を「アボリジニのアーティストたちと共通するコスモコロジーを感じさせる」とコメントされていて、その印象からも、本人に会うまではなんとなく物静かな人柄を思い描いていた。

今描いている点描は、もうほとんど完成に近づいているのではないかというくらい、隙間が埋められている。「取材に来られた方たちですよ」と、スタッフの方が声をかけると、パチッとスイッチが切り替わったかのように西川さんのフォーカスが手元から私たちへと向けられた。

「僕の作品をどうして知ったんですか?」

「どうして僕の作品が気になったんですか?」

「僕の作品をどうしようと思っているんですか?」

こちらが口を開く間もなく、西川さんから次々と質問が飛んできた。

面を食らって言葉に詰まりながら質問に答えていると、スタッフの方が「つい先日、表参道のギャラリーで西川さんの作品が展示されて、ある有名な歌手の方が絵を購入してくださったんですよ。そのあとここにも会いに来ていただいて。そんなこともあって、最近波に乗ってるから欲がでてきてるんですよ。ね、西川さん」と、助け舟を出してくれた。このひと言から、西川さんとスタッフの方との家族のような気の置けない関係性が伝わってきた。

認められたいという欲求を満たすには

西川さんは、「絵を描きたい」「それを仕事にしたい」と、ネットで見つけた〈工房集〉に、自ら入りたいと志願してきたのだという。それが14年前のこと。エリートの家系に生まれたため、厳格な両親からなかなか認めてもらうことができず、おそらくもともと症状としてあったADHD(注意欠陥多動症)が悪化の一途を辿り、精神病院や福祉施設を20年以上転々としていた。感情をコントロールすることが苦手な西川さんに対して、どの施設でも腫れ物に触るように、なるべく関わらないように遠ざかってしまう職員ばかりだったそうだ。

「工房集に来た当時も大変でした。スタッフが毎日2時間以上、マンツーマンで話をしていたのですが、それでも『俺を認めろ!』と暴れ出して、体も大きいので男性職員と取っ組み合いの喧嘩になったこともありました。でも、西川さんが意固地に自分の要求を押し通そうとするのは、『人と関わりたい』『人から認めてもらいたい』という本心の裏返しなんですよね。だからこそ、彼に対して場当たり的な接し方をしてはいけないと関わり続けてきて、ようやく感情と創作との歯車がかみ合うようになってきました」

こうして今、西川さんの絵が国内だけでなく海外のギャラリーでも展示されるほど評価が得られるようになったことを、これまでの苦労を共にしてきたからこそ家族のように喜んでくれるスタッフたちがいる。そのことも、西川さんの創作意欲をさらに掻き立てているのかもしれない。

「何かを描こうと決めたりはしません。全部行き当たりばったりです。決めちゃうと、いろんなものが崩れてしまって、自分自身が出せなくなる。自由になりたい。自由に描きたいから。ここは、できないこともできることも認めてくれて、いいところを伸ばしてくれる。僕自身のまともな生活を取り戻すことができた。学校でも、病院でも、ずっとできなかったけど、僕にはここがあった。いつか、芸能人とかアナウンサー(女子アナ)の前で、自分自身の経験を語れたらいいなと思ってます」と、西川さん。

すると、すかさず「最後のひと言が余計ですよね(笑)。せっかくいい話だったのに…」と、スタッフの方が場を和ませた。

対外的な絵の評価によって自信を取り戻したことで、ご両親は他界されてしまったけれど、ご兄弟や親戚との関係が少しずつ良くなってきた。今年は絵の売り上げで姪っ子にお年玉をあげることができたそうだ。心の充足感を得て、西川さんの絵も少しずつ変わり始めているという。けれど、これまでの作品に鬱々としたものや狂気を感じたかというと、むしろその逆のようにも思う。いつも100パーセント包み隠されることのない西川さんの感情表現と、それをすっかり浄化させたかのような点描の世界。人の心とアートとの関係はますます不思議で、興味は尽きない。