“あったること”を語り継ぐ

聞く、語る、語りなおす。そして“おはなし”が編まれる。

それはきっと、民話が生まれる過程のことでもあるだろう。民話とは、人びとの生活のなかから生まれ、口から口へ、声によって語り継がれてきた物語のこと。つい、「浦島太郎」や「さるかに合戦」のような全国的に有名なお話を思い浮かべてしまうけれど、ある地域やコミュニティに深く根ざした伝説や、いままさに人びとが語らうなかで生まれていく“現代の民話”だってある。

それまで何も知らなかったわたしに、民話のあれこれを教えてくれたのは、この号でも取り上げられている『あいたくてききたくて旅にでる』(PUMPQUAKES、2019年)という本を書いた、民話採訪者で〈みやぎ民話の会〉をつくった小野和子さんだった。10年ほど前、東日本大震災の被災地域で、語りを聞いて書くことをはじめていたわたしに、小野さんは、「あなたは大切な語りを受け取っているんだから、それを育てて書いてみて」と言って励ましてくれた。

小野さんは、語りの場では、民話は“あったること(=過去に本当にあったこと)”として語られると教えてくれた。たとえばお地蔵さんが動いたり、きつねに化かされたりする不思議なお話であっても、語り手と聞き手はそれを“あったること”だと信じる約束をして、一緒にお話の世界に入っていくのだという――それはいったいどういうことだろう?

わたしはこんなふうに考えてみる。たとえば、ずっとずっと昔に、大洪水に遭った人がいたとする。その人は、衝撃的なその体験を語らずにはおれなくて、誰かに語った。聞いた人は、これは大切な話だと思って、また次の人に語って伝えたいと思う。だけど、直接的な表現だと怖がらせてしまうのではと考えて、表現をうんとやわらかくした。その次の人は、もっとイメージしやすいようにと、勢いよく流れた川の水をヘビにたとえてみせた。その次の人は、子どもにも伝わりやすいようにと、じつはこのヘビが出たのはあそこなんだよ、と言って、目の前の川を指差してみせた……次の人へ、次の人へ、次の人へ。

こうして長い長い時間をかけて、親から子へ、孫へ、地域の人たちへ、時には違う場所へとあちこち移動しながら、じつにたくさんの人が関わって、“あったること”を語り継いできた。

目の前で語られるお話がいくら不思議で、最初の出来事とはおよそ違うかたちになっていたとしても、これが確かに“あったること”だと信じられるのは、連綿と語りをつないできた人びとの存在が実感できるからなのかもしれない。このとき面白いのは、誰かの実際の体験が不思議なお話に変化しているからこそ、あいだあいだの語り手たちが、これはわたしや親しい人のお話かもしれない、この地域のお話かもしれない……などと感じ、それぞれに解釈をして、語りはじめや終わりに、自分の気持ちやエピソードを話せること。つまり、誰かのお話を語り継ぐのと同時に、自分なりの想いを伝えていく営みにもなっているのだ。

このように、語り伝えの民話について考えていると、お話が生まれてくる原初的なプロセスと、その効用が浮かび上がってくる。どこかの誰かが語ったことが、たくさんの人の身体を通して伝えられていくうちに、“多声的なもの”になり、さらに声を引き出していく装置になる。

また、語り継ぎの営みは、ちいさな“語りの場”の連続ととらえることもできる。長い時を経て、多声的になっていくほどにその場はひらかれ、より多くの、多様な人たちがともに居られるようになる。

同時代を生きるわたしたちの“おはなし”

『DIVERSITY IN THE ARTS PAPER vol.15』の特集「おはなし 聞く、語る、語りなおすこと」で記事に取り上げられていたイタリア・ミラノの絵本出版社カルトゥージアも、愛媛のNPO法人シアターネットワークえひめによる「わたしの幻聴幻覚プロジェクト」も、誰かの経験や実感から“おはなし”が生まれていく過程について話されていた。読み進め、それぞれの現場がもつ豊かさに驚かされながら、“おはなし”が生まれるためのステップが整理され、その時々に必要な“技術(チームづくりや場の設えなども含む)”が編み出されていることがすばらしい。

もちろん民話のように時間をかけて、たくさんの人の身体を介することで、ゆっくりゆっくりお話の練度が高まっていくあり方はとてもうつくしいけれど、そのプロセスを工夫してみることで、同時代を生きるわたしたちが必要なお話を、いままさにかたちにしていくこともできる、ということだ。

たとえば、カルトゥージアの「しかくいおはなし」は、シリーズという枠組みをつくることで、多様な当事者が抱えるデリケートな事柄を、受け止める場があることを示している。完成までに設けられる合計4回のディスカッションの場は、①専門性を持った大人たちが当事者やその家族に聞き取りをし、レポートをつくる、②絵本の文章を書く作家も参加しての聞き取りを行う、③協力してくれる学校の子どもたちに向けて、できた文章の読み聞かせを行い、文章や絵でフィードバックを得る、④画家と経緯を共有し、完成に向けて進める、というものだ。こうして出来上がった絵本が流通し、さまざまな場所で読まれることで、もっともこの本を必要とする子どもたちの声が引き出されていく。

また、「わたしの幻聴幻覚プロジェクト1)」はとても実験的な印象を受けたけれど、そもそもが、東京・世田谷区の福祉事業所〈ハーモニー〉制作の『幻聴妄想かるた』に触発されてスタートしているところが面白い。つまり、声を引き出していく方法は共有できるし、多くの場合で、それが望まれているのだと思う。もちろん、一人ひとりやコミュニティそれぞれに合う声の聞き方は異なるから、現場ごとの工夫がたくさんなされているはず。それ自体が、生まれてくる “おはなし”の個性にもなっているだろう。

1)わたしの幻聴幻覚プロジェクト:2019年、シアターネットワークえひめによってスタート。統合失調症の主な症状である幻聴幻覚の表現に関わる取り組みを重ねながら、精神障害のある人たちの言葉と出合い、幻聴幻覚について知る、「他人事にしない」社会にしていくための活動

ひとつの物語を通じて

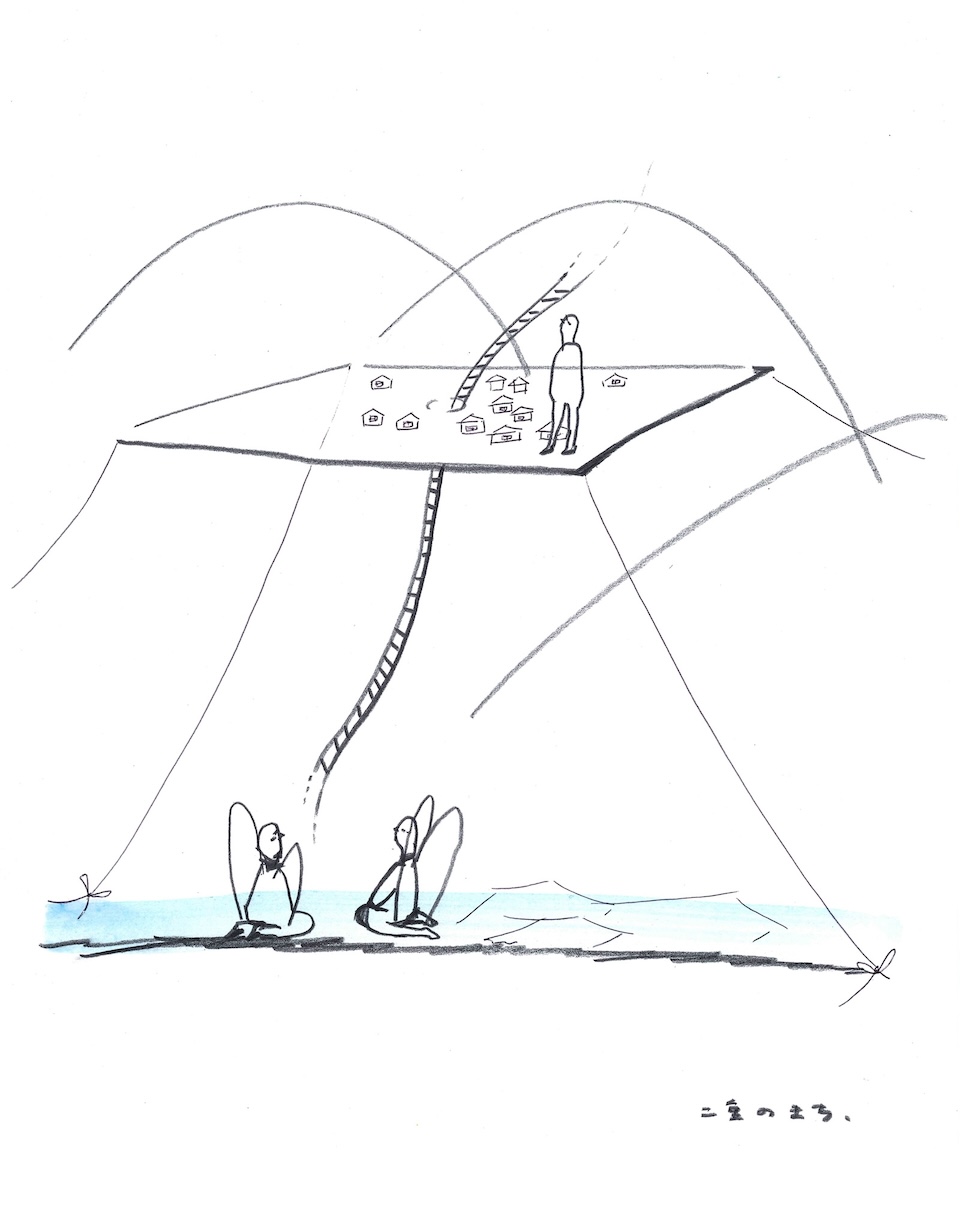

わたし自身は、東日本大震災で大津波に遭った陸前高田でしばらく暮らしながら、たくさんの人に語りを聞かせてもらい、ちいさな物語を書いてきた。そのうちのひとつに『二重のまち』がある。この物語は、復興のための嵩(かさ)上げ工事によって、かつての町跡が埋められていった2015年に書いたもので、実在する4名をモデルとした主人公が次々に登場する。当時、風景を塗り替えていく嵩上げ工事が苦しくて、いつかあたらしいまちができたときにも、かつてのまちは消えないで存在し続けているはずだ、というイメージをもちたかった。それで、2031年(震災から20年後)の未来の人たちは、あたらしい地面の上で暮らしているけれど、下のまちと行き来できているよ、というお話をつくった。

その後、わたしは陸前高田のことを伝えたいと思って、この物語を持ってあちこち旅をした。すると、「これはここのお話でしょう?」「これはわたしのお話だと思うの」と声をかけてもらう機会がたくさんあった。広島や神戸、新潟などでは、災禍のあとの復興と重ねられた。また、慣れ親しんだまちなみが都市開発されたり、自宅が解体されたりした経験や、あるいは自分だけの特別な出来事のあとから風景が変わって見えると教えてくれる人もいた。

わたしにとって『二重のまち』は、陸前高田のあの工事の風景や、あの人に聞かせてもらった語りによってできたもので、その事実が揺らぐことはない。けれど、このお話が、遠く離れた場所や、見知らぬ誰かのものになっていくことは、とてもうれしいことだった。ひとつの物語を通じて、おそらくこれからも出会うことのない人たちがつながっていく、どこかで共感し合える存在なのだと感じられることは、わたしがこの世界を信頼する基盤にもなっている。ある語りが多声的になっていくことで、ともに居られる場がひらかれる。その面白さと可能性を、これからも実践的に探っていきたいなと思っている。

※読者のみなさまのご感想もお待ちしております。SNSに「#DA特集どうでした?」をつけて、ぜひ発信してください!

DIVERSITY IN THE ARTS PAPER vol.15は、PDFでもご覧いただけます。

また、DA PAPER14はこちらの店舗や施設で配布にご協力をいただき、無料で配架・配布しています。

注)配送状況や配架協力先の都合または配布終了により、配架がない場合がございます。何卒ご了承ください。