登場人物

![]() ダイバーさん(学ぶ人)

ダイバーさん(学ぶ人)

アートに興味があるが自分にはできると思っていない。福祉や手話にも興味がある。

![]() シティさん(教える人)

シティさん(教える人)

ダイバーシティの実践のため福祉やアートの現場でいろいろなことをやっている。

見えない人も楽しめる触れるアートって何?

この間、友人から「触れるアート」の展覧会の話を聞きました。「ユニバーサル・ミュージアム」といって、見るのとは違うアートの楽しみ方を提案していてすごく面白かったと。目の見えない人と一緒にアートを楽しむことができるんじゃないかと思って興味を持ちました。その展覧会を企画構成したのが国立民族学博物館(以下、みんぱく)の広瀬先生という全盲の研究者の方なんです。

博物館や美術館は見ることを前提にした施設ですからね。そこで全盲の研究者の方が活動されているというのはすごいですね。合理的配慮の観点からも、視覚障害者の人たちにどう博物館や美術館のサービスを提供すればいいのか私も気になります。ぜひお話をうかがいたいですね。

みんぱくには常設の「触れる展示」もあるみたいなので行ってみましょう!

見える人が知らない世界に触れる展覧会

2021年の秋に大阪のみんぱくで開催された「ユニバーサル・ミュージアム さわる!“触”の大博覧会(以下、ユニバーサル・ミュージアム展)」ではどうやって「触るアート」を体験できたのでしょうか。

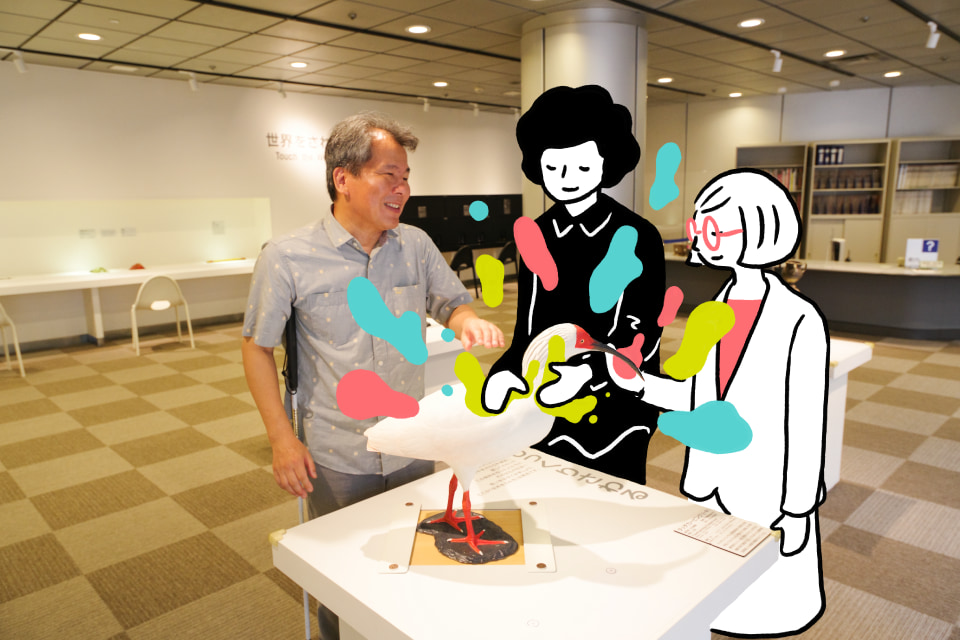

ユニバーサル・ミュージアム展では、大きくセクションを3つに分けました。たいていの大人は博物館で触ることに慣れていないので、最初にウォーミングアップで触る体験をして、ここは触る展覧会なんだっていうことを意識付けしてもらいました。

次が、無視覚流鑑賞といって、なるべく視覚を使わずに触ってもらうコーナーです。なぜそうするかというと、見える人と見えない人の触り方の違いをわかってもらうためです。見える人はまず対象を見て把握してから、触って確認する。それに対して見えない人は、対象の全体像がわからないから手を動かして探っていく。僕はよく前者を確認型、後者を探索型と言いますが、このコーナーでは見える人にも探索型の触り方を体験してほしくて、視覚を使わずに触るようにしました。

そして、それだけで終わってしまうと、少なからぬ人が見えない人の疑似体験という非日常体験だと思ってしまうので、最後のコーナーでは、明るいところでもう一度触ってもらいました。「見てわかること、触ってわかること」というタイトルにして、視覚を制限して触る経験をした後で、明るいところでの触り方に変化が生じるか感じてほしいと思って、そういう構成にしました。

見えない人のためだけではなく、むしろ見える人が感じて知るための展覧会なんですね。僕もぜひ行きたかったです。

「見る」というミュージアムの前提を覆す

ユニバーサルは、「誰でも」という意味で、視覚障害者に限定されるわけではないと思うんですが、ユニバーサル・ミュージアムでは「視覚」に焦点を当てているのはなぜですか。

自分が視覚障害だからというのももちろんありますが、視覚障害者の場合は点字のパンフレットや音声ガイドがあるだけでは博物館を楽しめるようにはならないからです。車椅子の人、聞こえない人、見えない人を比べた時に、車椅子の人は移動が圧倒的に重要で、エレベーターはあるのかトイレはどうなっているのかが大事、聞こえない人の場合は、手話動画がついていたり、受付の人が手話や筆談で対応できれば見学できます。でも見えない人の場合は、そもそも「見学」できないので、ミュージアムがずっと前提にしてきたあり方そのものを問い直すところに、必然的に議論が行くんです。ユニバーサル・ミュージアムは、障害者対応や、アクセシビリティについての議論ではなく、博物館・美術館の新しい楽しみ方の1つの提案なんです。

だから、見えない人も楽しめるミュージアムはどんなものかを考えることが重要で、それでユニバーサル・ミュージアム研究会を2009年に始めました。点字のパンフレットを増やしましょう、音声ガイドをもっと導入しましょうというだけなら、見える人には関係のない話ですが、「見る」という前提を変えて、「触る」ことを前提にしたミュージアムや展示のあり方を作っていこうとなると、見える人たちにも関わってきます。今までの「ガラスケースに入っているものを見る」という前提を取っ払って、触れるようにすると見えない人が楽しめるようになるだけではなく、見える人たちだってより楽しくなる。そこにピンときて自分ごととして関わってくれる人が集まってくれています。

日本では障害者差別解消法が改正され、2024年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されることもあって、ミュージアムの中の人たちも変わらなきゃいけないと思っている人が多いと感じます。ユニバーサル・ミュージアムの考え方はすごく有効だと思いますが、具体的にどういう風に変わっていけばいいのか。海外のロールモデルなども含めて広瀬さんの中にイメージはありますか。

アクセシビリティやインクルーシブといった言葉が、今ある種の流行になっていますが、率直に言って、先程も言ったように自分ごととして思わないことには、続かないですよね。インクルーシブが大事って言われているから、仕事として車椅子の人や手話の人も楽しめるように配慮しましょうというのではなくて、面白いし、自分にも関係してることなんだって感じないと、絶対広がらないと思うんです。だからどうしたら自分ごととしてとらえることができるか、それをまず考えることですかね。

モノを触ることと保護すること

以前、僕は縄文土器を触ったときに、見るのと全然印象が違って楽しいし、いいなと思ったんですが、やっぱり貴重な文化財をベタベタ触るのは保護の観点からいうと望ましいことではないですよね。保護と触ることのバランスはどうとればいいんでしょうか。

実はユニバーサル・ミュージアム研究会が最初に対外的な活動として訪れたのが、青森の三内丸山遺跡で、そこの収蔵庫に入れてもらったんです。収蔵庫に入ったら未整理の土器が本当に溢れていて、申し訳ないけど、これだけあるんだったら少々触ってもいいんじゃないかって思いました。触れるのは完全なものでなくてもいいんです。例えば、3Dプリンターで作ったレプリカを置いておいて、それで形や文様は学習して、その横に破片1つでも置いてあれば、ものすごくイメージが広がります。これを実際に縄文人が使っていたのかって。だから、保存が大前提だとしても、博物館の収蔵庫にはまだまだ活用できるものがたくさんあるというのが1つです。

もう1つ僕がよく言う大切なことは、「触るマナー」です。みんぱくの「世界をさわる」コーナーもそうですが、やはり破損事故が起こったり劣化してしまうことがあります。各地の博物館のハンズオンコーナーでも、壊れたり消耗することを前提に簡単に入れ替えられる物を置いています。それは現実的に仕方がない部分はあるけど、来館者の立場で考えたら、博物館は「どうせ、あんたたちは、乱暴に扱って、壊すかもしれない、汚すかもしれない、だから大事なものは出せませんよ」と上から目線で言われているみたいな気がしてしまう。

だから、お互いの信頼関係を築くためにも「触るマナー」が大事です。触るマナーは優しく丁寧に触ってくださいという単純なことなんですが、なぜ優しく丁寧に触らなければいけないのかというと、ものの背後には人がいるから。美術作品の場合はそれを一生懸命作った人がいるし、生活道具も、作った人ももちろんいるし、それを使って生活していた人もいる、あるいは、それを商売道具として使ってお金を稼いで生きていた人たちがいる。だからものの背後には必ず人がいるんだと、そういう人を意識できたら、乱暴に扱うなんてことはできない。その人に対するリスペクトを持って接する。そういうことも含めて「触るマナー」と僕は言っているんです。

触るマナーが根付いていかないと保存と活用は永遠に二項対立で終わってしまう。それをうまく両立させていくためには、マナーって非常に曖昧模糊としたものですけど、それを教育現場からボトムアップで作り上げていくことが重要だと感じています。

ミュージアムにおける見せる技術や鑑賞者の見る作法も長年の蓄積で発展してきたものです。触るという鑑賞方法も、これから回を重ねてブラッシュアップしていくしかないんでしょうね。結局、やり始めないと失敗も含めて変わっていかない。だからまず始めることが大事ですよね。

おっしゃる通りですね。見て学ぶ、見て楽しむというのは、何百年かけてノウハウやマナーが蓄積されてきた部分があって、それに比べると触るのは始まったばかりだから、これから試行錯誤していろんな取り組みがある中で練り上げられていくんでしょうね。作品との触れ合い方も時間をある程度かけないとなかなか難しいですよね。

当事者がミュージアムの現場に入る

触るマナーの確立も含めてですが、ミュージアム側の視点でユニバーサル・ミュージアムを実現していくためには、今後どんな仕事や活動が生まれていったらいいと思いますか。

この10年20年の間に、日本のミュージアムでは、障害のある人をお客さんとして受け入れたり、多様性を受け入れる取り組みがすごく進んできたと思います。僕は2001年にここみんぱくに就職しましたが、この20年で随分変わってきた印象があります。

ただ、僕が知る限りですが、世界的に見ても学芸員に見えない人や聞こえない人はまったくと言っていいほどいません。これからは、当事者も企画する側で仕事として関わっていかないといけないと思います。

でも、現実は見えない人や聞こえない人が学芸員になるのは難しい。学芸員課程を履修はできるし、実際取っている人もいますが、実習になると、受け入れてくれる博物館はほとんどありません。現実問題、県立や市立の博物館は、学芸員が5人とか10人で、「雑芸員」とも言われるほどたくさんの仕事を抱えています。その中で、申し訳ないけど特別な配慮が必要な実習生に対するケアが十分できないというのはよくわかります。だから学芸員の中にどうやって当事者が入っていくのかは大きな課題になってくると思います。

少し話はそれますが、学校の先生でいうと、70年代に中途失明した方が職を失うということがあり、職場復帰闘争が起きました。その結果、職場復帰を勝ち取り、少しずつ教壇に立つ例が増えてきて、ある程度できると認識されて、現在は盲学校だけではなく普通校の教壇にも視覚障害の教員がいます。(編集部注:2021年時点で現職教員68人、うち普通校35人)

学芸員でも中途失聴で続けられなくてやめたという話は聞いたことがありますが、なかなか表に出ないので、おそらく他にもあると思います。それを考えると、学芸員、博物館の現場は、まだまだこれから変わっていく過渡期で、変えていくためには当事者が頑張って、仕事としてできることを示して、地位を確立していかないといけないんだろうなと思います。

博物館・美術館では、教育普及担当あるいはエデュケーターという職種がここ十数年で市民権を得てきていますが、当事者の方が学芸員になるときに、ユニバーサル・ミュージアム担当とか、インクルーシブ普及担当というポストをつくるのも1つの方法かなと思います。例えば欧米などで前例などあるんでしょうか。

欧米は伝統的に、キュレーターとエデュケーターが2本柱で、キュレーターは考古なり美術なりの専門分野を持って、展示を企画運営するのがメインの人で、エデュケーターは教育普及のために展覧会を使ってワークショップや学習プログラムを作る人です。その2本柱で協力し合ってやるのはすごくいいと思います。

日本ではそれを学芸員が全部やってきましたが、最近やっとエデュケーターが出てきて、伝統的に教育普及が下に見られるみたいなことも変わってきた印象があります。その文脈で言うと、障害当事者の人はエデュケーターとしてアクセシビリティ担当になる可能性はあると思います。欧米でも、イギリスに全盲の教育普及の人がいる例があったりするので、だからまずアクセシビリティなりインクルーシブデザインの専門家として当事者が入っていくような広がり方をしてほしいと思います。

一方で、僕はみんぱくという博物館の展示施設を備えた研究機関に20年勤めて、これまで中規模の展示を2回、一昨年大きな展示を 1回やって、めちゃくちゃ大変でしたけど、とてもやりがいを感じました。教育普及に軸足を置きながらも、やっぱり見えない人、あるいは聞こえない人も、展覧会をオーガナイズしてほしい思いはあります。僕はそもそも学芸員ではなく研究職として入って学芸員的なことをしているので特殊な例ですが、今後は後輩たちが視覚や聴覚などに障害があっても、博物館や美術館で活動する可能性の幅を広げていってほしいですね。

見えない人と楽しめるアートと見えないアーティスト

ユニバーサル・ミュージアムを実現するために当事者がミュージアムの中に入っていくことが必要だというのはよくわかりました。僕は見えない人とアートを一緒に楽しむ、共有することに興味があります。ユニバーサル・ミュージアム展の図録を見て、京都市立芸大の学生さんたちが名画を立体的に表現した作品に興味を惹かれました。その人の解釈が含まれたものを他の人が触ることで、絵を見るのとは違う感覚が生まれるってすごく本質的なことなんじゃないかなって感じがします。

あの作品は、京都市立芸大のビジュアルデザイン科の3年生の課題なんです。僕も非常勤講師として関わらせてもらっているんですが、ビジュアルデザインはいかに見る/見せるかを勉強する課程で、2年半ずっとその勉強をしてきた学生たちの3年生の後期の課題が、「ずっとあなたたちはビジュアルデザインを勉強してきたけど、世の中にはそのビジュアルが通用しない人がいます。じゃあ今まで学んできた知識で、視覚障害の人にどう向き合うのか」というものなんです。

その中で、2021年の特別展に向けて、絵画の翻案に取り組んでみようと。今までも確かに触る絵画はいろいろ作られてきましたが、どこか見えている人が絵を教えて差し上げましょうみたいな感じがしてしまうんです。それはそれで大事だし、そういうものの蓄積も尊重しつつ、でもそこには決定的にアートの自由な視点が抜け落ちている気がします。なので、芸大生に手伝ってもらって、もう少し自由な発想で自分も触りたくなるようなものを作ってほしいなと考えました。

デザインを勉強している学生たちなので、素材にすごくこだわって、バベルの塔で上と下で使う粘土の質感を変えたり、粘土を色々調合して本当に赤ちゃんのほっぺのような質感を出したり、力作揃いでしたし、やっぱり来館者もみんな触ってました。そして、絵の解釈の答えを出すのではなくて、1人の芸大生の解釈による再創造であることも大事だと感じました。

ユニバーサル・ミュージアムって博物館や美術館の環境も大事ですけど、こんなふうに見える人も見えない人も一緒に楽しめる作品がもっと生まれてくることも大事じゃないですか。そういった作品って増えているんでしょうか。

少し話はずれますが、今、僕が割と一生懸命やっているのは、盲学校にアーティストを招いてワークショップをして、その成果を展覧会に出す活動です。なぜやるかというと盲学校では美術教育がすごく軽視されているから。これはなかなか根深い問題で、明治時代に盲学校ができた時から、職業自立を考えて鍼灸あんまと音楽を二本柱とする教育が行われました。さらに、美術や図工の教科書は点字のものがないので、教えるのも難しい。じゃあ、全国の盲学校でどんな美術の授業が行われているかというと、良い意味でも悪い意味でも先生次第です。良い先生に当たるといろんなことさせてもらえるけど、そうでない場合、1年を通してずっと粘土だったりします。粘土ももちろん情操教育としてはいいと思いますが、さすがに1年中はと思ってしまいます。僕は本当にいい美術の先生に出会って、いろんなことをやらせてもらい、それが今、感性という面ではすごく役に立っています。

そういう盲学校の美術教育の現状がある中で、アーティストが来て授業をすることで物づくりを楽しいと思ってもらえたら、その中から「アーティストになりたい、そのために大学で美術系学部に進学したい」という子が出てくるんじゃないか。全盲で大学の美術系を受けたいっていう人は、多分、今までもいなかったし、美大側も、全然想定していません。まずデッサンの試験があるのでもうそこでダメなんです。ただ京都市立芸大の先生と話すと、大学院からだったら受け入れ可能だし、もし学部を受けたいという人が出てきたら、門前払いはできないから、真剣に今の美術系大学の入試のあり方を根本から考え直すことまでしないといけないし、それは考える価値のあることかもしれないみたいに言うんです。だから、アーティストになりたいから美大を受けたいっていう人が出てきたら本当に変わっていくと思います。

ユニバーサル・ミュージアムのこれから

ここ10年くらいでSNSが普及してきたことで、ミュージアムも「ここは写真を撮っていいからSNSでどんどん拡散してね」といったアピールをするなど、少しずつマイナーチェンジをしてきています。そこに、この社会には、見えない人、聞こえない人、言葉が通じるわけじゃない人もいるっていう視点が加わると、その人たちと共に楽しむためにはどういうことができるのかという視点で考えるようになると思います。そういう考え方を持った人がミュージアムに増えればユニバーサル・ミュージアムは広がっていくのではないでしょうか。

僕も若者とか学生に対する期待は大きくて、そういう意味で言うと、これから学芸員を目指す人たちに、ユニバーサル・ミュージアムをきちんと位置付けて授業してほしい。そして、そういう勉強をした学芸員が現場にどんどん入ってくると同時に、当事者でも博物館で働こうという人が出てくるのが理想です。

ただ、当事者だからいいってものでもない。当事者であることに甘えることなく、自分の特性を武器として磨くという意識と鍛錬は絶対必要だし、不足している美術教育の部分もなんとかしないといけないと思っています。

すごくいい話が聞けましたね。新しいミュージアムの形を考える上でユニバーサル・ミュージアムはすごく重要な考え方だし、見えない人がミュージアムの中に入る必要があるという意見も刺激的でした。

見える人も見えない人も同じ学芸員として、一緒に作り上げて初めてユニバーサル・ミュージアムが実現することはよくわかりました。それに、ユニバーサル・ミュージアムの恩恵を受けるのはむしろ見える僕たちの方なんだということも感じました。

仕事という面では、具体的な職業名があるわけではないけれど、学芸員やエデュケーターや先生など、それぞれの立場で環境を変えていくことがユニバーサル・ミュージアムを実現する仕事につながるんだとわかりました。

盲学校の美術の先生を目指すのはどうですか?

僕にできるかなぁ