01『ケアを紡いで』

[STORY]

27歳でがんを患った鈴木ゆずなさんが、夫の翔太さんや病気になって新しく出会った仲間とともに命と向き合い、日々の暮らしを紡ぐ姿を描いたドキュメンタリー。看護師として働きながらも、医療費制度と介護保険の谷間で経済的な支えとなる助成制度がない「AYA世代」である彼女の葛藤、そして幸福のかたちとは。

5月18日(木)〜5月30日(火) [東京]シネマ・チュプキ・タバタほか全国順次公開中 & 自主上映会募集中

『ケアを紡いで』公式サイト

2022/日本/89分

配給:東風

製作:大宮映像製作所

めぐりめぐって誰かに届く、

ポジティブな気遣いの連鎖

DIVERSITY IN THE ARTS TODAY(以下DA)

看護師である鈴木ゆずなさんがステージ4の舌がんを宣告されてからの生き様が描かれています。こういうシチュエーションはいわゆる感動ものになりがちだけれども、悲壮感を漂わせていない。ゆずなさんと夫の翔太さんは、カメラの前で一度も涙を見せていませんでした。

ゆずなさん、だんなさん、そしてふたりのご家族も、カメラの前で淡々と語っていましたね。普段は夫婦では決して客観的には語らないこともカメラがあることでどんどん出てくる。そうしたところに心打たれました。カメラの魔術性、カメラの現代の神のような役割があります。

この映画の目的は感動を売ることではありません。社会貢献であるとか、病気になって新しく出会ったNPO法人〈地域で共に生きるナノ〉の仲間たちのこと、お互いにケアをしあっていることを見せたかったし、残したかった。そして見てもらい、伝えたいという使命感がある。

DA

ゆずなさんが看護師として働いていた経験も大きい。後輩の看護師さんに〈ナノ〉で行われている介護の方法を見せてあげたいと言っていました。

ヴィヴィアン

今まで支える側だったけれども、自分が病人になってはじめて見えてくることがあるのでしょう。そうしたとき、困っている人たちの助けになりたい。社会貢献をしたい気持ちで、どんどんペイバックのようにケアが他人へと紡がれていく。それがおもしろかったし、社会とはそういうものだと感じました。

DA

病気になってはじめて「小さな幸せ」を実感するようになったと言っていました。

ヴィヴィアン

人間はひとりで生きていくことは不可能であるということを受け入れる。人に頼る。感謝する。人とのつながりを意識する、とも。

「知恩」という言葉も使っていました。恩を受けて感謝をする、恩に報いるということは、なにかをしていただいた人に直接返すだけでなく、めぐりめぐって誰かのもとへ届けていくことなのだと感じたのでしょうね。それは今ではなく、次の世代へ届くのかもしれない。目先のことだけではなく、大切なこと、人間関係含めて。「生きることの尊厳」を感じました。

DA

この映画の企画は、本人である鈴木ゆずなさん。こういう映像をつくって作品にすることも知恩の一環なのでしょう。

ヴィヴィアン

『ケアを紡いで』というタイトルは、最初は一対一だったケアが、縦糸、横糸などが織りなされて、中には空間もできて立体的に広がっていって、ケアの次元を高次にしていくことを想起させます。こういうことはいろいろなところで起こっていることだと思いますが、そこをクローズアップして派生させていく。ポジティブな気遣いの連鎖ですよね。ひとつだけを見ているのではない、そこから派生して影響を及ぼしていく。この映画もそのひとつになるのでしょう。

病院まかせでなく

お互いでケアをする

DA

病気になったゆずなさんが〈地域で共に生きるナノ〉という場所に出合えてよかったとつくづく思いました。

ヴィヴィアン

そうですね。この映画では制度のことだけではなく、居場所に関しても考えさせられました。〈ナノ〉には様々な障害といわれるものがある人たちが集まって過ごし、お互いを意識したり、知ることで、お互いのケアをしています。その施設のスタッフだけがケアをするのではなく、お互いがお互いの話を聞き合うことで助け合い、エコーのようにそれぞれで影響を及ぼしていくこともすごくおもしろかったですね。医療は病院まかせでなくていいのですから。

〈カニジルブックストア〉というユニークな本屋が、鳥取大学医学部附属病院内にあります。病院は医学の中心ではあるけれど、病気になるといろいろ割り切れないものがたくさん出てきますよね。そうしたものを文学や哲学といった芸術で補っていこうという考え方で運営されている本屋です。親友のルポライターがプロデューサーとして抜擢されました。

かつてギリシャでは医療も芸術も学問として同じ場所にありました。劇場や音楽も医療と同じ、総合の文化だったのです。

この映画でも病院だけに期待するのではなく、〈ナノ〉に関わる人たちはたくさんのことを学びながら、日々を送っているのでしょう。

DA

ゆずなさんもたくさんのことを学んでいるようでした。そうしたことを伝えたいという気持ちがこの映画をつくる原動力になっているのでしょう。それにしても〈ナノ〉にはいろいろなかたがいました。責任者の息子さんは大学卒業後、就職が決まった会社の入社式当日に交通事故にあわれた。工事現場の宿泊施設に泊まっているとき、パイプ椅子で殴打されたという人……。

ヴィヴィアン

「居場所」といえば、ついこの間、大阪の西成にある労働者の街、釜ヶ崎で「カマボール」というイベントを開催しました。毎年開催しているのですが、釜ヶ崎で暮らす高齢者たちが化粧や女装、ドレスアップしてなりたいものになり、一日限りの舞踏場(ボールルーム)で、ファッションショーをしたりパレードをしたりして内面をさらけ出すというイベントです。中には日露戦争時の明治天皇になりたいという方もおりました。

70〜80年代のニューヨークにはボールルームカルチャーというものがありました。移民してきたけれども家族とうまくいかない人、同性愛者など、家出をしてきた少年少女たちが大きな疑似家族をつくって暮らしたのがボールルームカルチャーの始まり。エスノマイノリティやセクシャルマイノリティと呼ばれる方々です。完全に貧困層ですね。出世もなにもできないのだけれど、ひとときのパーティーではコスプレをして雑誌に載っているような一流モデルにも、役者にも、政治家にもなれる。そうしたところから、ヴォーグのモデルのように歩く「ヴォーギング」も生まれました。

たとえばこうしたボールルームカルチャーもですが、ブラジルのファベーラ、フィリピンのスモーキーマウンテンには、子どもや若者がたくさんいますが、日本の釜ヶ崎には子どもはおらず単身の男性だけ。これも一種異様なことですよね。話は飛びましたが、「居場所」のことを考えていて、そんなことを思いました。

人類全体で伝えていく

継承のしかたがある

DA

〈ナノ〉では畑をやっていて大きな白菜を収穫。みんなで食べていた漬物もおいしそうでした。

ヴィヴィアン

種が落ちることで、再び新しい野菜が育ってゆく畑はすごい、とゆずなさんが言っていましたね。

生命力という観点から話を膨らますと、ドラァグクイーンはパーティーで人と人を結びつけるので、花粉を運ぶ昆虫「ポリネーター」のような役割があるのです。花粉を運ぶ目的ではなく、ただおいしい蜜を吸っているだけなのですが、ときとして花粉が運ばれたことで花が咲き、実がなって、その実が落ちることによって芽が出ることもある。

DA

花が咲いて実がなることもあるし、ならないこともある。

ヴィヴィアン

生命力であり、循環とはそういうものですよね。子をなすことだけでなく、人類全体が個体を超えて文化や習慣を継いでいく伝承のしかたがあると思うのです。

イタリアの哲学者で『ホモ・サケル』という著書があるジョルジョ・アガンベンは、コロナになって以降「個人の生命」を守ることばかりが重んじられることに危機感を覚えて、多くの発信をしています。

もちろん個人の生命も大切です。けれども共同体としてのありかた、慣習や文化、考え方、それこそこの映画のように生き様を伝えることなど、個人の肉体を超えた人間のありかたというものがあります。コロナ以降、そうしたものが軽んじられ、お祭りなどの文化的な催しが中止になりました。個人の生命だけを重んじると、そうしたものが伝承されずに断絶されてしまうばかりか、行政や政治が介入しやすくなりコントロールされやすくなることの危険性を、ジョルジョ・アガンベンは説いているのです。

DA

この映画では、鈴木ゆずなさんを中心にケアを紡ぐ人たちの「生き様」が伝承されています。

ヴィヴィアン

こうして残すことで社会や人類にとっての財産になっていくのでしょう。

02『音の行方』

[STORY]

結成17年。即興演奏を通じて⾳楽や福祉のあり⽅を模索しながら活動を重ねている〈音遊びの会〉。演奏シーンとともに、障害のある人、音楽家、音楽療法家、家族などのインタビューで綴られたドキュメンタリー。障害とは、音楽とはなんであるかを考えさせられるとともに、〈音遊びの会〉が今の時代に存在する理由を教えてくれる。

2022/日本/107分

製作:映画『OTOASOBI』製作委員会

身体から音が生まれ、

遊びから音楽が生まれる

DA

障害のある人、ない人が一緒になって演奏活動を続けている〈音遊びの会〉は、以前DIVERSITY IN THE ARTS TODAYでも取材記事を公開しています。

アルバムもでているので音源でも聴けますが、この映画では動きとともにある音、演奏者のキャラクター、17年間演奏活動を続けてきたバンドとしての強さも伝わってきました。

ヴィヴィアン

映画として非常にミニマルなつくりでしたね。たとえばバンドメンバーやスタッフ、ご家族などたくさんの人物が登場しますが、名前のテロップが一切ありません。そこには障害のあるかたもいるし、プロのミュージシャンもいるけれども、名前も肩書きもなし。そこがおもしろいと思いました。

無名の星々たちが関係を結んで星座を形作るように、この映画は様々な有名無名を問わない方々の関係性が浮かび上がります。

DA

いろいろな人が演奏していて、スタッフがいて、お父さん、お母さんがいて、とりあえずみんな関係者だろうというくらいしかわからない。音楽家の大友良英さん、クリエイターのいとうせいこうさんは認識できるけれど、特別扱いはしていません。

ヴィヴィアン

さきほどの映画『ケアを紡いで』の〈地域で共に生きるナノ〉もそうですが、いろいろな人が集まっている状態は、社会の縮図ですよね。障害のある人だけ、同じ病気の人だけを施設に集めるのではなく、共存しているのが正常なありかた。

DA

大友さんらしき人が〈音遊びの会〉にいることが気持ちいいと言っていました。音楽的にも斜め上をゆく彼らの演奏に刺激されるし、人として「ここにいていいんだよ」と肯定される安心安全な場所であると。

ヴィヴィアン

繰り返し出てきた「見上げてごらん夜の星を」の演奏シーンが象徴的でした

DA

トロンボーン、ギター、歌のソロ演奏は堂々たるものでした。間の取り方、音程など、揺らぎがあって心地がいい。

ヴィヴィアン

「遊び」であることの大切さが現れていましたね。

人間の活動すべてが「遊び」であるという「ホモ・ルーデンス」という考え方があります。20世紀の歴史学者ヨハン・ホイジンガや社会学者ロジェ・カイヨワは、「遊び」の中には「競争」や「偶然」「模倣」、意外なところで「めまい」といったものが文化に先んじてあって、踊ったり、跳ねたり、ゆらゆら揺れたりすることと同様に人間の活動のもとになっていると言っています。こうした動きは根源的なものであって、音楽が生まれる前の音楽のようなもの。そうしたものがこの映画でも感じられました。音楽を奏でるというのは楽譜があってそれをなぞるだけではなくて、自由な動きをすることができるのですからね。

DA

体育館のような場所で演奏していると、周囲で聴いている子どもたちがいつのまにか身体が動いて踊ってしまっているシーンがありました。

ヴィヴィアン

音というのは身体の動きそのもの。動きとどう連動しているかが、こう動いたらこういう音が出るといったようなことが純粋に現れていました。

DA

身体と音が直結している。ピアノに身を預けるようにして、鍵盤をなぞるようにゆっくりと弾き、不協和音に耳を傾けているシーンも印象的でした。

ヴィヴィアン

すべての音が身体の動きと連動しておりましたが、12音階では表せない、楽譜や記号には変換できない揺らぎの心地良さがありました。

私は町おこしの仕事をすることが多いのですが、川によってその土地の地形が形作られた町に関わった場合、その川の上流へとさかのぼってみます。

上流部にはいくつもの滝があります。その複雑な音に耳を澄ましてみますと、非常にフラクタクル(部分と全体が自己相似になっている)な構造になっていることに気づかされます。周期も様々な長さのものが折り重なりとても複雑です。

手前の滝の音とその先にある滝の音、さらにものすごく遠くにある滝の音がすべて混ざりあい、まるで交響曲のように聴こえてくるのです。和音や不正和音もオーケストラのハーモニーのように聴こえ、倍音のように立ち上がってきます。

そこには非常に複雑で豊かな音のうねりがあって、いつまででも聞いていられるのです。おそらくオーケストラがそれを真似ているのでしょう。小さな波とか大きな渦が感じられる。

ものすごく耳がよくなった感覚になって、東京に戻ってもしばらくその状態が続くけど、すぐに元に戻ってしまう。都会の音ってそれほど幅がないといいますからね。

自然の中で滝の音を聴いているときのような音の豊かさを、この映画からも感じました。

ヴィヴィアン

最初の話に戻りますが、この映画の登場人物たちの名前を私は知りません。夜空の星も同じ。すべての星の名前を知っているわけではないけれども、星と星の間にも星はあるし、そうした星のひとつひとつを結んでいくと、星座が生まれて神話などの物語も生まれてくる。

この映画も、そのように見えました。見ていると物語が生まれてくるように感じました。

03『アダマン号に乗って』

パリを流れるセーヌ川に浮かぶ木造建築の船〈アダマン〉は、精神疾患の人たちを迎え、創造的な活動をつうじて社会とのつながりをもてるようサポートするユニークなデイケアセンター。ドキュメンタリーの名匠ニコラ・フェリベール監督が「奇跡」と呼んだこの場所に集う人たちの活動の様子を寄り添うように描いたドキュメンタリー。

ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほかにて全国公開中

2022/フランス・日本/109分

配給:ロングライド

協力:ユニフランス

真摯に、ありのままを撮った

美しいドキュメンタリー

DA

ところ変わってこちらはフランス。パリのセーヌ川に浮かぶ船を利用した〈アダマン〉というデイケアセンターが舞台で、通っているのは精神疾患のある人々。こちらも以前DAでインタビューをしたニコラ・フィリベール監督によるドキュメンタリー作品です。今年度のベルリン国際映画祭コンペティション部門で最高賞の金熊賞を受賞して、予定より一年早めての日本公開だそうです。

ヴィヴィアン

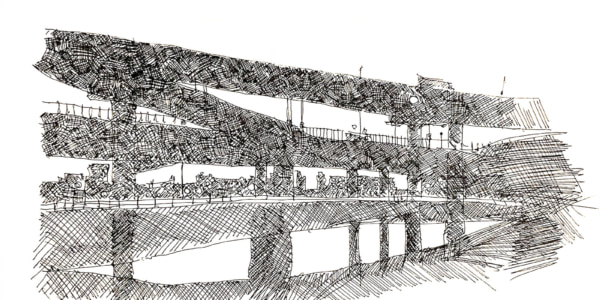

船のつくりも中のデザインも非常にかっこよかったですね。いろいろな人が桟橋を渡ってやってきては、音楽や絵画、ダンスのワークショップをしています。施設としてもおもしろいし、映画としてもとてもいい。結論があってそこへ導いていくのではなく、ありのままに撮っている。

DA

この映画も登場人物の名前がでてこないし、誰が医療関係者で利用者なのかがよくわからない。利用者とスタッフが一緒になって考えながらプログラムを決めたり、作品をつくったり、議論をしている。ところどころで演奏される音楽もぶっとんでいてかっこよかった。そんな彼らの姿を見ていると、無条件に生きる力がわいてきました。

ヴィヴィアン

精神疾患があっても病棟の中にいるだけ、ベッドで寝ているだけではなく、非常に前向きに活動をしています。入院病棟ではなくデイケアだから、通っている人にも「〈アダマン〉へ行く」という強い意思がある。他人と関係を持ちたい、存在したいという欲求を感じました。

DA

フランスでも特殊な場所のようです。ニコラ監督は1996年にフランスの精神科クリニックを舞台にした『すべての些細な事柄』というドキュメンタリーを撮っていますが、フランスにおける精神医療をめぐる状況はどんどん悪化しているという発言をしています。

ヴィヴィアン

監督は〈アダマン〉は象徴的な場所ではないとも言っております。メソッドやスタイル、マニュアルはなく、たまたまそこにいた人たちでやれることを探っていったら、こうなったのでしょう。これで終わり、完成というのではなく、つねに動いて変わっていく。

DA

映画の中でもいろいろな人が出たり、入ったりをしています。

ヴィヴィアン

撮影のしかたが非常に真摯でしたね。ほぼ固定カメラで話している人が映し出されていますが、ズームアップしたり揺らしたりなど、ドラマチックな演出が一切ない。その代わりに独特の「間」がありました。さらにはその後ろで体操を始める人、外の雑音なども逃がさない。元々そこにある世界を切り取っただけで、演出もなにもなく、テロップ、説明、BGMもありません。

DA

ドラマチックさは決してないのに、めちゃくちゃおもしろい。これはどうしてなのでしょうね。

ヴィヴィアン

カメラであり監督が、インタビューしている人と同じ世界、同じ次元にいるからこそ立ち上がってくる臨場、寄り添うこと、共鳴するからこそ描ける映像だと感じました。

思い出したのが、舞踊家の田中泯さんの踊りといくつかの映像です。これまで泯さんの踊りを主題とした映画はあまり良いといえる作品がありませんでした。ところが、犬童一心さんが監督・脚本『名付けようのない踊り』(2022年)は素晴らしかった。カメラも監督も同じレベルにいて、一緒に踊っているかのような没入感がありました。この映画にも、それと同じ姿勢があると感じました。

余白が大切。

記号化されてない膨大な雑談の中からありかたが浮かび上がる

ヴィヴィアン

映画冒頭にでてきた「余白が大事である」という言葉は示唆的でしたね。

DA

映画も、登場人物たちの生き方も、そして〈アダマン〉というデイケアセンターのありかたも「余白」が大切にされていました。

ヴィヴィアン

撮影のしかたでいうと、なにが重要であって重要でないか、誰が主役で主役じゃないか。そうしたことに差異をつけずに、すべてが横並びで収集されておりました。

映画は「なにを撮るか」ということよりも、「どう撮るか」という手法で語られることが重要です。この映画はいうなれば、すべてが雑談によって成り立っています。実はゴダールやタランティーノのドラマのような劇映画も同じ演出がなされていて、膨大な雑談からできあがっております。たわいのない会話によってイメージの連鎖やキャラクターの生い立ちや背景、それぞれの関係性が立ち上がってきます。

DA

たしかに、横並びのなかから、いろいろなものが浮かび上がってきました。

ヴィヴィアン

ニコラ監督がこの映画を撮るきっかけが、〈アダマン〉で行われている「リゾーム」という対話グループが行うワークショップに招待されて自分の作品について話したことが発端だと資料に書かれていました。この「リゾーム」は固有名詞だと思うのですが、哲学用語では、フランスの哲学者ジル・ドゥルーズが説いた「地下茎」「根茎」のことをいいます。樹木のように太い幹があって、そこから枝が伸びるのではなく、地中ではすべてがつながっていて、張り巡らされている。

これは偶然の一致ではないかと思うのですが、この映画でも雑談であろうとノイズであろうと、重要か重要でないものは区別されず、すべての細かいコンテクストが複雑に影響しあっております。

DA

すべてが余白とともにあって、記号化されていないものとして響いてくる。

ヴィヴィアン

記号化されていないと、社会から見落とされやすい、ないことにされていることも多い一方、記号化されるということは、逆にそれ以外はときには社会から見落とされたり、存在しなかったことになってしまう危険性が生まれます。

世の中にはLGBTQ+という人たちがいて、こういう政策をすればいいといったように。

〈アダマン〉は「こういう人にはこういうことをすればいい」と決めつけはせず、社会にはいろいろな人がいることを鳥瞰的にカメラが見ています。

自分自身をよりよく生きるため、常に考え、議論する

DA

〈アダマン〉には俳優よりも俳優らしい人が多いという発言もありました。たたずまいがかっこいい人が多かったですね。

ヴィヴィアン

俳優というのは、うまく演じることが必要とされる職業で、名優であればあるほど現実の社会では偽物であり、作り物、代役になってしまう。でも〈アダマン〉の人たちは、自分自身の人生を生きている。そういう意味でみんな本物。

誰にでも身体に染み付いている無意識レベルの仕草や話し方などがあります。その個人の生きてきた意識的もしくは無意識の経験や考え、「時間」が身体に凝縮されています。

しかし、それ以外に先祖や土地の記憶といったものも接続されているのです。もしくは先祖を超えた人類共通の記憶、生物全体の記憶、分子や原子レベルの記憶も私たちの個体には携わっているのです。

DA

歌ったり、楽器を演奏したりするシーンがありましたが、どれも完成度も高い。それこそ身体に染みついた、昔から歌われているフランスのポピュラーソングなのかと思っていたら、どうやら詩も曲も自作のものだということが見ているうちにわかってくる。

ヴィヴィアン

オートマティズムのように、無意識にでてきた言葉を書き起こして詩にしていたようなシーンもありました。自分自身のこれまで歩んできた人生を語り直すことで、自分自身を客観的に見て、トラウマや傷を癒す。そうしたことが行われているのでしょう。

DA

絵画作品も描いたら終わりではなく、そのあと発表して、みんなで議論しているのが印象的でした。

ヴィヴィアン

これはフランス人特有の国民性かもしれませんね。受け止めたものや体験を自分ごととして語り合うことが、わりと誰でもできる。自分のことへと引き寄せて、自分の言葉でアウトプットができる。「作品」が一種の媒体となって、受け止める側、出す側とがお互いエコーのような関係になり増幅していく。

DA

〈アダマン〉には「シネクラブ」があって、そこでも映画を見るだけでなく、上映後に議論がある。そして〈アダマン〉の運営に関しても、スタッフだけではなく利用者も一緒になって議論が行われている。

ヴィヴィアン

映画体験とは議論によって引き出されるし、思い出して語り直すことで見方が変わることもあります。思い出すということは、なにかの引っかかりがあるから思い出すわけです。そこには傷ついたことも含まれています。

自分自身の人生をよりよく生きたい。そのために自分の周囲の環境や社会も良くしていきたい。そうした人たちが映し出された映画でした。

「一体なにが良いことか」とは、ものすごく哲学的な問いです。その答えを出すことはなかなか難しく、常に動き続ける姿勢。ここでおしまい・終了ではなく、考え続け、議論をしてエコーのように影響を与え合う。〈アダマン〉にしても、この映画にしても、そうした姿勢は同じで、おもしろいと思いました。