01『ケイコ 目を澄ませて』

[STORY]

ゴングの音もセコンドの指示もレフリーの声も聞こえない中、じっと「目を澄ませて」闘うケイコ。その姿を、秀でた才能を持つ主人公としてではなく、不安や迷い、喜びや情熱など様々な感情の間で揺れ動きながらも、一歩ずつ確実に歩みを進める等身大の一人の女性として描き、彼女の心のざわめきを16ミリフィルムに焼き付けた。

2022/日本/99分

配給:ハピネットファントム・スタジオ

©2022 「ケイコ 目を澄ませて」製作委員会/COMME DES CINÉMAS

川の流れのように、

ゆっくりと変わりゆく

ヴィヴィアン佐藤(以下、ヴィヴィアン)

16ミリフィルムで撮影された映像が美しい映画でした。光とか影とか、雪とか埃とか、そういったものの粒子と16ミリフィルムの粒子が重なって、フィルムらしい豊かな表現で映し出されていました。

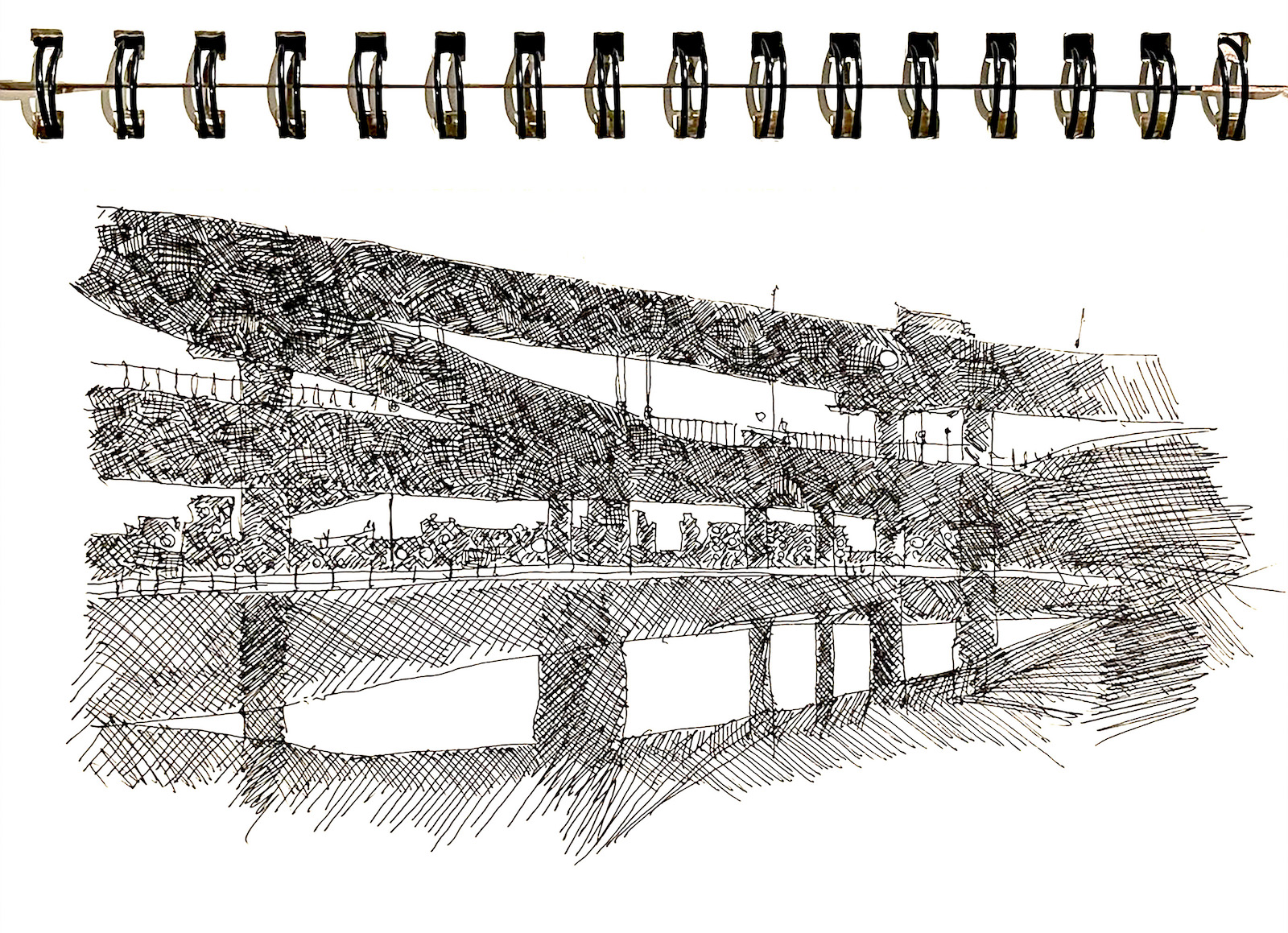

荒川とともにある景色もこの映画を象徴するかのようでしたね。川から始まって鉄道、橋、電車、高速道路、そしてそこを行き交う人々が交錯して束になっては、速度も方向も変えて離れていく。

DIVERSITY IN THE ARTS TODAY(以下DA)

川の風景が時間や形を変え何度も登場しました。

ヴィヴィアン

この映画自体が川から始まり、川で終わります。川は、かつては物流であり運搬や交通をつかさどるものであり、ひとつの場所に定まらず流れゆくもの。街中に荒川の浸水領域を示す線が出てきたり、ボクシングジムも暗渠にあるということも、不安定で先が見えない、だけどゆっくり変化していくことを表している。そうした描写が昨今の社会状況であったり、ボクシングジムの行く末だったり、ケイコの心模様だったりをとらえているようで美しいと思いました。

舞台となったのは職人が多い地域ですが、ボクシングのトレーニングの仕方も職人的でした。教え方とかやり方にその人の癖があって、理にかなっているわけではないのだけれども、かえってそれが心の隙間に入っていくようでした。

DA

耳が聞こえないという理由で、ケイコは多くのボクシングジムで入門を断られていましたが、彼女を受け入れたジムの会長は「障害」という外枠で判断しないで、「ケイコは目がいいんだよ」と、彼女自身の特性を見ていました。

ヴィヴィアン

「才能はない」、けれども「人としての器量がある」とも。それが大事なのでしょう。

ジェンダー的に言うと、ボクシングは男たちの厳しい世界。罵声を浴びせながら激しく練習しているところを、ケイコがトレーニングを終えて帰ってくようなシーンもありました。彼女は居場所がなくてこのジムを見つけたけれど、ジムの閉鎖により居場所がなくなってしまう。一方、会長やトレーナーによるケイコの扱いに、自分の居場所を奪われたように感じてジムを去った男性もいた。男性、女性それぞれで居場所が見つけにくいと感じていることも描かれていました。

DA

ケイコの仕草や視線によって、感情の揺れが表現されているシーンが多かった。言葉で説明しすぎていない。

ヴィヴィアン

そうですね。非常に上手な撮り方でした。

たとえば、バスのシーン。練習を終えたケイコがバスに乗り込み、街の光に照らされた表情が映し出されるのだけれど、ひとりになって気持ちを整理している様子をうまくとらえていました。それはボクシングをしているときのような、わかりやすい気持ちの移り変わりとも違っている。普段だったら見ることができない、人の顔をまじまじとは見てはいけないものだけど、映像ではそれがすくい取れていたのがすごいと思いました。

ケイコのお母さんが試合を撮ったデジカメの写真も良かったですね。ブレたりボケたりして光の線になっているのだけれど、むしろ臨場感があって美しかった。この映画は16ミリフィルムの美しさを際立たせて撮影されていますが、アナログが良くて、デジタルがダメということではない。世界をどのようにとらえているかの違いであって、道具に優劣はない。そういう想いも見えました。

手紙、手話、ボクシング……、

「手の言葉」で語られる

ヴィヴィアン

複数の攻撃をステップとともに繰り出すコンビネーションを練習するシーンが美しかったですね。この映画は、音楽をほとんど使っていないのですが、トレーニングをしているときはミットが当たる音やシューズが床に擦れる音、器具から発せられる軋(きし)む音がリズミカルで音楽そのものでした。それも即興ではなく、息が合って初めて生まれる音楽であり、一種のハーモニー。

DA

ケイコの手話も体での対話であり、ダンスでもありました。

ヴィヴィアン

この映画の監督ではありませんが、深田晃司さんと小学校で特別授業をしたことがあります。深田監督は『LOVE LIFE』(2022年)で韓国手話を扱っていたこともあり、手話について色々話していました。印象的だったのは、手話は独立した言語だと言っていたことです。日本の手話は大正時代に確立したらしいのですが、北海道を表す手話は「カニの手で北海道の形を表現」、会津は「切腹」らしいです。大正時代はそういう認識だったんでしょう。手話はそれぞれ国でその時代の感覚で、体を使った言語として生まれたものなんですね。

DA

手話で会話するシーンでは、ケイコの感情が表されていましたね。

ヴィヴィアン

ケイコが友だちと3人で女子会のようなものをしていました。すごくかわいいシーンとして印象深く残ったのは、あの場面だけ手話に字幕が入っていなかったことも大きいかもしれません。

DA

字幕がなくてもなにを話しているのか伝わってきました。手に表情があったので。そしてなにより彼女たちが楽しんでいることも。この映画では字幕の入れ方が全編同じではなく、昔のサイレント映画のように、画面が切り替わって文字だけになったシーンもありました。

ヴィヴィアン

ケイコはメールもしますが、手紙やノートもよく書いていました。会長への手紙も手書き。手紙や手話というように、「手の言葉」がたくさん出てきましたね。

DA

そういえば、ボクシングも「手」でやりますね。

ヴィヴィアン

家に帰ってすぐバンテージ(拳や手首を痛めないために巻く包帯のようなもの)を手で洗うのも印象的でしたね。手を守るものだから大事なのでしょうね。

DA

この映画では、結局、「ケイコがどうなったか」という結論はありませんでした。冬の間の数ヶ月を切り取っただけ。

ヴィヴィアン

最後のシーンでは、土手を上っていってケイコがフレイムアウトして、カメラは動かないまま他の通行人の映像になっていきました。あれは、今回は彼女がたまたまクローズアップされたけど、すべての人が主人公になるというような終わりかたでした。その後、風景だけの映像が次々流れていきました。美しい映画でしたね。

02『こころの通訳者たち What a Wonderful World』

[STORY]

耳の聴こえない人にも演劇を楽しんでもらうために挑んだ舞台手話通訳者たちの記録映像を目の見えない人にも伝えられないか?聴覚障害者の言語「手話」を視覚障害者に伝えるためにはどのような音声ガイドで届けたら良いのか?専門家からは難しいと言われていた音声ガイドづくりを、試行錯誤しながらやり遂げた人たちの姿を追ったドキュメンタリー。

全国順次公開中。上映情報は、下記公式サイトをご覧ください。

〈シネマ・チュプキ・タバタ〉では5月上映予定。

『こころの通訳者たち What a Wonderful World』公式サイト

2021/日本/94分

製作・配給:Chupki

©️Chupki

本当に伝えたいことはなにかを考える

DA

やや複雑な構成になっていますが、耳の聞こえない人と、目の見えない人がどのように通じあうかを考えさせられる内容でもありました。

ヴィヴィアン

チャプター1で「耳の聞こえない人にも演劇を楽しんでもらう」と挑んだ舞台手話通訳者たちの物語があって、チャプター2では彼女たちの記録映像に「見えない人にも楽しんでもらいたい」という思いで音声ガイドづくりにチャレンジした人たちの物語があるという「入れ子構造」になっています。音声ガイドをつくる平塚千穂子さんは、東京・田端で〈シネマ・チュプキ・タバタ〉という映画館をやっていて、後半は彼女の物語にもなっていました。

映画館にすべてを教えてもらったという平塚さんは、人生に絶望したときに救ってもらったのがチャップリンの『街の灯』。この映画に出合っていなかったら、〈シネマ・チュプキ・タバタ〉をやってなかったとも言っていましたね。『街の灯』は盲目の少女が出てきます。

DA

自分が映画館に救われたからこそ、「見えない人も、聞こえない人も、車椅子の人も一緒に楽しめる映画館をつくりたいと思った」という平塚さんの話しになるほどと思いました。

ヴィヴィアン

同じ空間で知らない人と一緒に泣いたり笑ったりする距離感は特別ですよね。そういう思いがあるからこそ、今回のプロジェクトも平塚さんは自分ごととしてとらえているのでしょう。

DA

音声ガイドをつくるとき、最初は手話の動きをそのまま言葉にしようとしたけど、すぐにそうじゃないと気づく。平塚さんが伝えたかったのは手話の動きではなく、3人の手話通訳者が上演後に「たいへんだったよね」と言って抱き合った心の動きだったのだと。それを伝えるためにはどうしたらいいのかを考えていったら、音声ガイドで選ぶ言葉がどんどん変わっていきました。

ヴィヴィアン

手話の意味を伝える単語のことを「ラベル」というそうで、最初はこのラベルを音声にしようと試みますが、それだけを伝えるのは乱暴だと反対にあいました。手話は視線や表情も含めて伝えるものであるからと。

DA

たしかに、チャプター1に登場した3人の手話通訳者たちも、表情だけでなく身体全体で伝えていましたね。舞台の上で手話通訳者がぱっと振り返るという場面がありましたが、音声ガイド作成時に、どうしてそれをしたかを本人に聞いたら、客席で見ている人の視線を誘導したかったというようなことを言っていました。

ヴィヴィアン

あれはかっこいいシーンでした。「手話はエネルギーの増幅器である」ともいっていました。いい言葉ですよね。

舞台経験者がいたこともあり、舞台上の手話通訳者も俳優のように存在して、その解釈も表現もそれぞれで異なっていました。そうやってみていくと、手話も音声ガイドも、もちろん字幕だって、ただそのままを移し替えるという単純な作業ではないということがわかります。

DA

演技や演出と同じように、誰がやるかによって違うものになる。

ヴィヴィアン

抽象的に表現された「ビッグバン」をどのように手話で伝えるかということも議論されていました。それは「言葉が生まれる前の宇宙」なのか、「言葉が生まれる前の魂」なのか、それとも「言葉が生まれる前の心」なのか。元々の言葉の意味を分解して、それぞれに解釈をしていたわけです。

言語もひとつの記号です。普段のなにげない会話の中でも、お互いがそれぞれの言葉を100パーセント理解してはいないと思うのです。にもかかわらず理解して通じ合っていると私たちは思い込んでいる。意思の疎通は100パーセントではないし、自分の言葉すらすべての意思を言語化できているという確証がないにもかかわらず。

DA

一語一句間違いなく、言葉の概念や歴史も含めて誰かに伝えることなんて不可能ですね。

ヴィヴィアン

同じ映画を鑑賞しても、見ている場所も状況も違うし、どのように解釈するかは全員が違います。昨日見たときと、今日見たときでも違うでしょう。

解釈に正解はありません。同様に舞台を表現する手話通訳にも、手話通訳につける音声ガイドにも正解はないし、100パーセント伝えることはできない。けれども「失敗してもいいからやってみる」という価値が表現されていたと思います。困難なことにトライして、チャレンジしていく。葛藤や挫折は絶えずあるけれど、それを恐れずに、常に悩みながら進んでいく姿勢が素晴らしい。共感しました。

気遣いが生まれることで、

街がやさしくなっていく

ヴィヴィアン

〈シネマ・チュプキ・タバタ〉ができたことで、目の見えない人が街に来るようになって良かったと、商店街の人が言っていましたね。

DA

目の見えない人のために、音で知らせる信号を設置するよう、街の人が行政に働きかけたという話もでてきました。

ヴィヴィアン

この間、仙台の商店街で地域活性化のワークショップをやったのですが、障害のある子どもがいて、彼がいることで「気遣いが生まれる街」になったと商店街の人が言っていました。彼がいることが街のためにもなる。まわりの人にやさしくなることで、その精神がペイバックのように街中に広がっていくのでしょうね。

03『チョコレートな人々』

全国に52の拠点をもつチョコレート専門店〈久遠(くおん)チョコレート〉。代表の夏目浩次さんは心や体に障害がある人、シングルペアレント、セクシュアルマイノリティなど多様な人たちが働きやすく、しっかり稼ぐことができる職場づくりを続けてきた。福祉と経済、生きがいと生産性、さまざまな人と働く喜びと難しさ。きれいなだけではない19年間が描かれたドキュメンタリー。

全国順次公開中、自主上映会募集中。

上映情報は、下記公式サイトをご覧ください。

2022/日本/102分

製作・配給:東海テレビ

©︎東海テレビ放送

失敗もある、挫折もある。

だからこそ前へ進める

DA

DAでも取材をした〈久遠チョコレート〉にかかわる人たちのドキュメンタリーです。

ヴィヴィアン

この映画は成功話ではなく、失敗や挫折をしっかりと描いているのがいいですね。それでも前を向いてやっていこうとしているのが伝わってきます。

代表の夏目浩次さんは、小学生のとき障害のある子をいじめてしまった経験があることをつらそうに語っていましたね。その経験があったからこそ、大学生のときに障害者の労働環境に関心をもち、その後パン屋を始めるという挑戦をした。

DA

パン屋で働いていた美香ちゃんは看板娘として活躍していましたが、雇用を続けることが難しくなって、解雇せざるを得なくなりました。夏目さんは、自分が未熟だったことで、美香ちゃんにつらい思いをさせてしまったことを悔やみ続けています。

ヴィヴィアン

辞めるときに、泣きじゃくる美香ちゃんとお母さんが一緒に歩き去っていった姿が印象的でした。十年以上たって夏目さんとの再会も撮影されていて、その時も美香ちゃんは泣いていたけれど、お母さんと立ち去る姿は昔と違っているようにも見えました。

DA

夏目さんも、美香ちゃんもお互いのことをずっと気にかけていたことが伝わってきたシーンでした。

悩み続けることこそ、

前向きな態度につながっていく

ヴィヴィアン

左手が不自由な加藤くんのシーンもよかったですね。レジ打ちは遅くゆっくりだけれど、だからといってクビにすることも、配置換えもしない。

DA

作業効率を求めるのではなくて、それぞれの人に合うやり方を探していく形でした。「軽度の障害だからできる」と福祉業界の人たちからの批判もありましたが、夏目さんは重度の障害者も働ける〈パウダーラボ〉をつくりました。そこでやっていることは、チョコレートにいれるため、お茶を粉状にすること。最初、すり鉢を使いこなせなかった啓暢(よしのぶ)さんは、石臼を導入したとたん、活き活きと働けるようになりました。

ヴィヴィアン

以前所属していた作業所では、黙々とシュレッダーを回すのが彼の「仕事」で「工賃は0円」。そうしたことが現実としてあるのが衝撃でした。そんな啓暢さんが〈パウダーラボ〉では楽しく働けるようになって、初給料をお花と一緒にお母さんに渡していたのは感動的でした。月給は月5万円だけれど、以前とは比べものにならない高額です。自分が社会に必要とされているという手応えにもなるでしょう。

DA

夏目さんいわく〈パウダーラボ〉は、まだまだチャレンジのはじまり。試行錯誤して、軌道修正しながら進めています。もちろん合わない人もいるけれど、できるかぎりのことをやろうとしている。

ヴィヴィアン

経済人からは軽く「たいへんだね」と声をかけられるけど、そういうことではない。「自分ごとだと思ってほしい」と夏目さんは言っています。〈久遠チョコレート〉はボランティアでもNPOでもない。利益を生むための会社としてやっていて、その姿勢は崩さない。それを当たり前にするために悩み続けているのです。悩み続けることこそが、常に良くしていこうという前向きな態度につながっている気がします。

映画が地域に循環を生み、

地域の人と関係するきっかけになるといい

DA

そういえば、映画の中でチョコレートの味についての言及はまったくありませんでしたね。

ヴィヴィアン

従業員の匹田(ひきた)さんが休憩中に「おいしいから食べます」「もう一個食べます」と言いながら、すべてのチョコレートを食べつくしていたのを見て、おいしさが伝わってきました。言葉で説明されるよりも、説得力がありました。

ヴィヴィアン

この映画を製作した東海テレビは、良質なドキュメンタリーをつくっています。テレビの現場で何が起きているのかを探った『さよならテレビ』(2020年劇場公開)が、話題になりました。『チョコレートな人々』も10年以上前の映像も使われていて、じっくり取材しているのがわかります。

DA

東海テレビは映画化した作品をDVDにしないし、配信もしない。基本的に映画館でしか見られません。

ヴィヴィアン

以前、ミヒャエル・エンデの『エンデの遺言』を読み、経済と時間について考えるトークショーに出演したことがあります。現在、お金は利息を生むことが前提で、成長せざるを得ないものとなっていますが、本来そうではないとエンデは考えています。お金は腐るものとして消費期限をつくることが大切で、血液のように地域の中を循環していかないといけない。そうしたなかで雇用を生み、人と人を結びつけていくものになってゆくべきだと。

そうした文脈で考えると「映画」もただのコンテンツとして「見た」「見ない」の二元論で終わるのではなく、〈シネマ・チュプキ・タバタ〉のように映画館を中心として地域に循環を生むようなもの、映画館自体がメディアになってほしいですね。さらにいうと、地域の人と見に来た人が関係し合い育ち合う体験ができるといい。

映画はインプットして終わりじゃなくて、アウトプットをすることで完成します。ひとりで見ることで終わらずに、関係性が広がっていくものになるといいですよね。なかなかできることではありませんが。