真実と向き合うための物語

DIVERSITY IN THE ARTS TODAY(以下、DA)

絵本『IL BOSCO BUONANOTTE(おやすみなさいの森)』は、どういった経緯で制作されたのですか?

多木陽介(以下、多木)

北イタリアはピエモンテ州サヴィリアーノを拠点とする劇団「ヴォーチ・エッランティ」を主宰する、グラツィア・イゾアルディさんとの出会いがきっかけでした。彼女は20年以上にわたり、近隣のサルッツォという町の刑務所で、演劇指導を行うベテラン。このプロジェクトの発案者でもあります。

絵本『おやすみなさいの森』

多木

イタリアには「全国刑務所演劇評議会」という組織があり、毎年各地でフェスティバルを開催しているんです。2017年はローマが会場になり、僕もその一環で展覧会企画を担当したご縁で、はじめて彼女たちの舞台を観ました。

DA

ご覧になってみて、いかがでしたか?

多木

もう本当に素晴らしかった。公演後もすぐに劇団の拠点まで後を追ったほどです(笑)。芸術性はもちろん、囚人のバックボーンや心情に向き合いながら、演劇を通して根源的な更生に導こうとする取り組みに、強く惹かれましたね。そして、グラツィアさんのもとを度々訪ねるうちに、彼女が囚人の子どもたちの境遇を話してくださって。

実は、父親が収監されている子どもたちの約半数は、不在の本当の理由を知らないそうなんです。家族も子どもを傷つけまいと「ちょっと遠いところで仕事をしているから」とお決まりの嘘をつくけれど、成長するにつれ、それは子どもたち自身を傷つけることになる。あるときは、真実を教えてくれない母親や家族への怒りを、また「自分が悪い子だから、パパは帰ってきてくれないんだ」という自責の念を生んでしまう。タブー化された父親の存在が、子どもたちの不安を高め、心を病ませてしまう状況を、何度も目にしてきたと。

DA

収監の背景で、子どもにも辛い局面が生じているんですね。

多木

真実との向き合い方は、子どもの成長に大きく左右します。だからこそ、リアルを突きつけるのではなく、父親の境遇を理解するきっかけを、童話というかたちで囚人たちと一緒につくれないかと、グラツィアさんが主導して「自由の本の土地(リベランディア)」プロジェクトが立ち上がりました。

参加したのは、サルッツォにあるロドルフォ・モランディ刑務所の囚人13人。元マフィアで終身刑を二重に通告されている人もいれば、麻薬に手を染めた人もいます。彼らとともに、グラツィアさんと僕によるクリエイティブ・ライティングのワークショップと、心理学者2名、人類学者1名による集団カウンセリングという2つのラボラトリーを同時進行させ、刑務所に常駐するエデュケーター、出版社にイラストレーター、学生もメンバーに加わりました。

当初は、囚人の家族や子どもにも参加いただく予定だったのですが、プロジェクトをはじめた2019年秋から、モランディ刑務所が重犯罪者だけの収監所となり、警備の面から叶わなかった。でも、囚人であり親であるというテーマを、多角的に深めていくためのいいグループになりましたね。

自分自身を解放する営み

DA

絵本創作にあたり、多木さんたちのラボは、どのようなプロセスを経ていったのですか?

多木

まずは言葉や空間を使ったエクササイズからはじめました。たとえば、ペンや紙、玩具などを使って、子どもと会う理想のシチュエーションをつくってもらう。これは、想像力を掻き立てる準備にも、それぞれの親子関係をうかがう効果的な手段にもなりました。

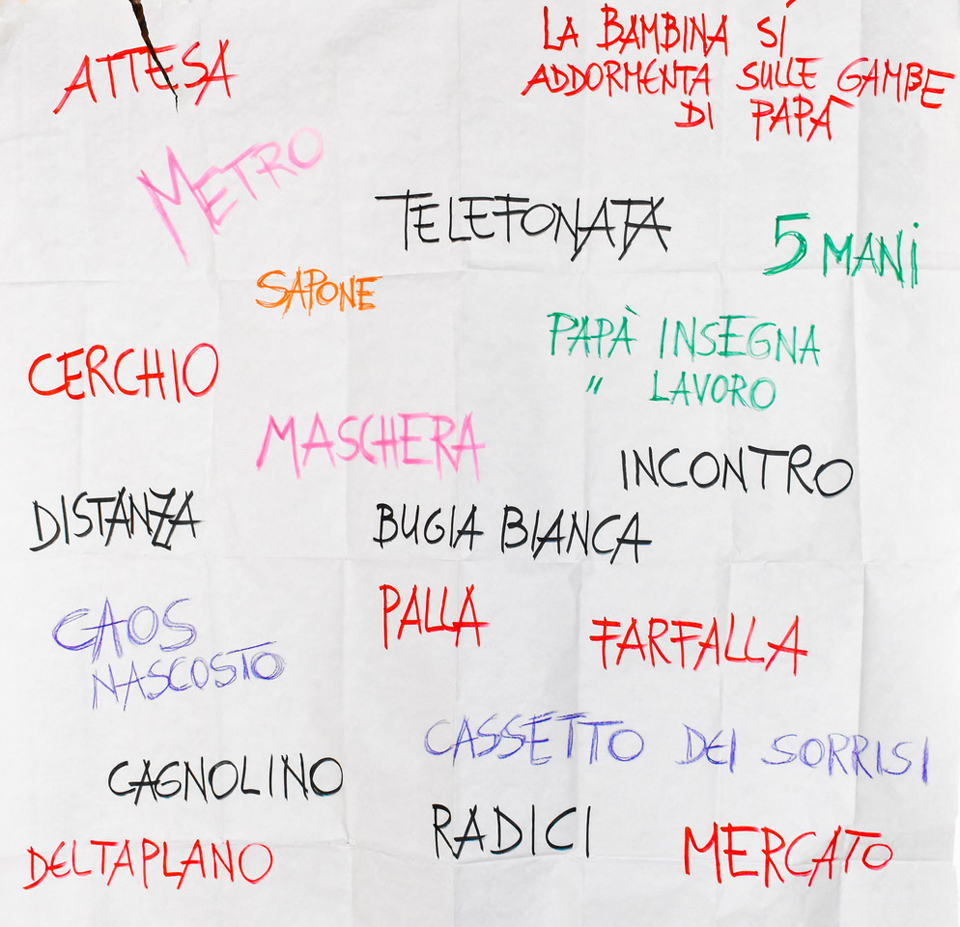

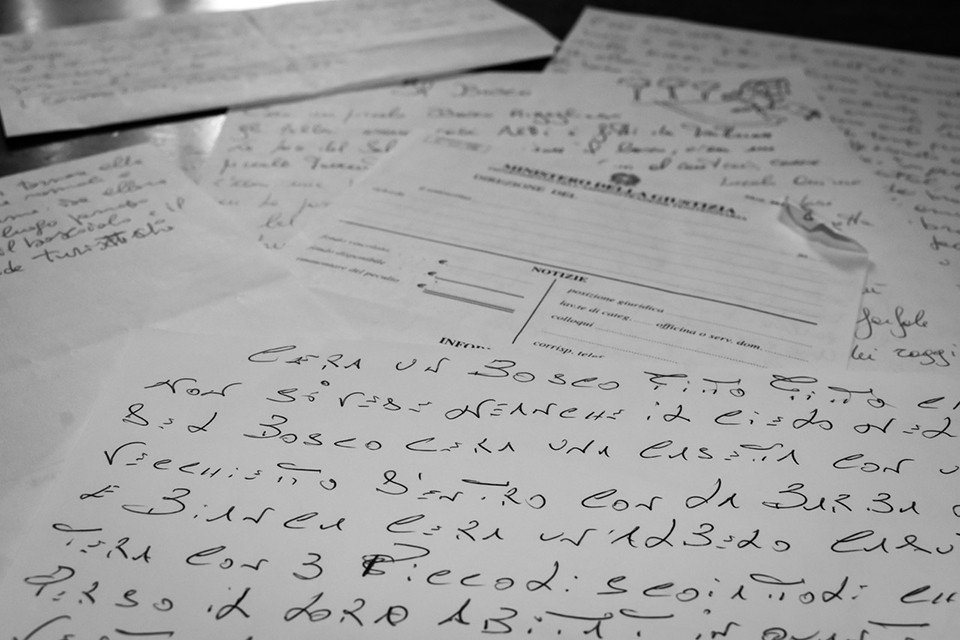

ワークショップは、2019年9月から半年間をかけ、ロドルフォ・モランディ刑務所内の多目的ルームで行われた。(スケッチ:多木陽介)

多木

それから、「旅」にまつわる物語の創作。たくさん並んだ写真や新聞の切り抜きのなかから、好きなものを選び、誰と行くか、どんな素敵なこと、困難に遭遇するか、どのように終わるかという条件を設けた上で、自由に考えてもらうというものです。ある囚人は、民俗仮面の写真を手に取り、「私はずっと仮面を被って人生を送ってきた」と書きました。つまり、嘘をつき続けてきたと。彼の本音を告白する見事なメタファーで、ラボの参加者全員の心にぐさりと刺さる言葉でした。このアイデアは、絵本の基軸にもなっています。

物語は、主人公の男たちが賑わう市場を訪れるところからはじまります。そこには不思議な透明の仮面を裏で売ってくれる店があり、それを被ればなんでも欲しいものが手に入る。これは、卑怯な手段で物を奪う犯罪者の隠喩です。しかし、その仮面はお金では買えず、心の半分を渡さなければいけなかった。

絵本には、「お代もかなり高いもので、この仮面、お金では買えないのです。心の半分を代わりに渡さないと手に入りません」と書かれている。

多木

仮面を買った男たちは、大金を得て「今日からはひたすら楽するぞ」と大喜び。でも、そんな暮らしを続けるうちに、世界は色褪せて見え、だんだんと記憶も危うくなり、自分の家に帰れなくなってしまう。

そうして辿り着いたのが、真っ暗な森だった。そこは木々が密集した場所で、四角く小さい窓のような隙間からしか、空を見ることもできません。これは、刑務所のメタファーなんです。

森には“自分にできることをしてはいけない”という掟があり、それこそが刑務所のエッセンス。囚人は食事や面会などの時間を待つだけで、自分からは何をすることもできない。そうした、人間的な主体性が抑圧された刑務所の本質的な条件が、この森に表現されています。

DA

囚人たちの経験をもとに、物語を編んでいかれたんですね。

多木

はい。ちなみに「おやすみなさいの森」は、南イタリアのカラブリア州に実在するそうです。囚人のひとりが「2年ほどそこに隠れていた」と語ってくれたことから、タイトルが決まりました。

絵本の随所に登場する蝶は、自由を求めてハンググライダーで飛び立つ男の物語を書いた、ある囚人の文章に由来。変態する蝶は“生まれ変わり”の象徴で、囚人たちの更正した将来を祈るメタファーでもある。

DA

創作の過程で、印象に残っている出来事はありますか?

多木

子どもと会う理想のシチュエーションを考えるエクササイズをした際に、「できない」と言った囚人がいました。親子関係が悪化していて、とても想像できないと。でも、みんなが楽しそうに取り組むのを見て、途中からメモを取りはじめて。最後に手を挙げ、「一緒に自転車に乗ったり、チェスを教えたりしたい」と読み上げると、涙を流したんです。誰かに自分のことを語るということは、本当の意味で解放される瞬間なのだと感じましたね。

ケアとしての「物語る」行為

DA

刊行後の反応はいかがでしたか?

多木

コロナ禍で発表する機会がつくれずにいましたが、2021年冬にローマで開催された、全国刑務所演劇評議会のフェスティバルで披露することができました。また、同年の春頃から、ナポリのある中学校の先生が、絵本を国語と演劇の教材として使ってくれることになって。経済的・文化的な貧窮地域で、就学率も50%ほどの地区です。その町の中学校には、父親が収監された子どももたくさんいるので、絵本を教育に生かす意味がありました。

最初は刑務所で生まれた絵本だとは伝えず、言葉や色の意味を一つひとつ考え、ディスカッションをしたりコラージュをつくったりして、自分自身と向き合うプロセスを経ていったそうです。なかには、学校に全然来なくても、その授業には顔を出す子どももいたとか。絵本を通して、「お父さんも、本当は君のことを愛しているんだよ」と伝わっていたら嬉しいですね。最後にはみんなで舞台として作品を表現してくれて、グラツィアさんと現地まで観に行きました。

DA

「自らを投影して物語る」という意味で、絵本づくりの過程も「もうひとりの自分」を演じる側面があると感じました。

多木

そうですね。僕が2016年に執筆した『(不)可視の監獄ーサミュエル・ベケットの芸術と歴史』(水声社)では、劇作家であるサミュエル・ベケットの作品を参照しながら、現代社会を、人間性が無意識に閉じ込められる“見えざる監獄”として捉えようと試みました。彼の代表作『ゴドーを待ちながら』は、その考察のなかでも特に重要な一作で。

これは、2人の主人公がゴドーという決して来ない人物を待ちながら、時間を潰すためにただしゃべり続けるという芝居です。何が起こるわけでもないその不可解さから、1953年の初演以来、しばしば「不条理演劇」の範疇に入れられてきました。しかし、同年冬に、ドイツのある刑務所で、囚人が仲間を俳優に上演すると、鑑賞したほかの囚人たちは難なくこの芝居を解し、感動したといいます。

DA

ああ、自らの状況と重ねたんですかね。

多木

そう。彼らが「待つこと」の厳しさを身をもって知っていたからでしょうね。監房では、他者に決められた仕組みのなかで、常に待たされている状況です。だから、「これは俺たちのことだ!」と、多くの囚人たちが共感した。彼らにとって『ゴドー』を演じ、鑑賞することは、自分自身がなんたるかを改めて理解する機会だったとも言えます。

僕がグラツィアさんと協働して感じるのは、彼女が取り組む刑務所演劇はいわば“人間修復ラボ”だということ。囚人はみなどこか、人間性を破壊されています。その傷ついた部分を、演劇のエクササイズを通して少しずつ治していく。つまり、ケアの手段のひとつとして演じる行為を用いているんですね。また、演劇でも絵本でも、役やモチーフに自分を重ねることで、「自分はこういう人生も歩けるんだ」という気持ちになる。だから、彼らの尊厳のためにも、演出家は絶対にいい作品をつくらなければならないと思います。