DIVERSITY IN THE ARTS TODAY(以下、DA)

そもそも3Dペンで服を作ろうと思ったきっかけは何だったんですか?

津野青嵐(以下、津野)

服作りの教育なんて一切受けたことのなかった私が、デザイナーの山縣良和さんが主宰する「ここのがっこう」で学んでいたとき、「縫わなくてもいいから、とにかく服を作ってみろ」と言われて思いついたのが3Dプリンター。お店に見に行くと、値段が高いだけあって完成度は高いけれど、小さなものしか作れない。その横にあった3Dペンは、ペン先から飛び出すプラスティックで1本1本黙々と自分の手を動かして線を描いていけば、ヨレヨレで手作り感は満載ですが、大きな立体が作れます。これだ! と思いました。

DA

2018年に世界的な新人ファッションデザイナーの登竜門と言われる「ITS」で注目されました。アーティストとしての更なる飛躍が期待されるなか、〈べてるの家〉で働こうと思ったきっかけは何だったのですか?

津野

周囲からの期待に加えて、自分の中でも次はもっとすごい作品を作らなければいけない、というプレッシャーに押しつぶされそうな時期がありました。何もできなくなって、自分の中にはもう何にもないんだなと落ち込んだとき、かつて精神科病棟で過ごした患者さんとの時間が私を支えてくれたことを思い出しました。彼らと一緒にいるときほど心がワクワクして、私自身が解放されて、自由になれることはなかったなあと。彼らは私にとってのインスピレーションの源。彼らとの時間だけが真実で、そういう場所に戻りたかった。

〈べてるの家〉は、精神障害などを抱えた人たちが、病院ではなく地域で共同生活を送り、共に働き、発信する場所です。町の中で彼らと出会い、自由に関わることができるところに惹かれたのがまずひとつ。そして、そこで20年以上前から行われている当事者研究が、ファッションの表現にとても近いと思ったことが大きな理由です。

〈ベてるの家〉の生活介護事業所〈ミナ〉のメインルームにて。平田恵美子さんが初めて書いた自画像をタブレットで見ながら。平田さんの作品は「北海道の福祉とアートvol.7 日高のアール・ブリュット展」にも出品された。「来るとホッとしてしまうような緩やかでやさしい空気と、安定した不穏さも合わせ持った不思議な場所です」(津野青嵐)

DA

当事者研究がファッションの表現に近いというのは、どういうことでしょう?

津野

当事者研究は、そもそも依存症や統合失調症など深刻な問題を抱えた人たちが、自分の問題を研究する当事者となって仲間と共に語り合い、自分を助ける方法を見出していくもの。

まず私自身の話をすると、大学生の頃、白塗りメイクをして街に出ていました。当時は、そうでもしないと自分自身を保てなかったから。幼い頃からもの作りが好きで、クリエイティブな仕事に憧れてはいたものの、それをあきらめ、生きていくために資格をとらなくてはと、親に勧められるまま看護大学に進みました。もともと人と関わることが苦手な自分が、人と関わらざるをえない看護師になるだなんて矛盾しています。精神的にしんどくて、そんな自分を助ける方法が装うことでした。

DA

ファッションで自分を表現することが、津野さんにとっての救いだったわけですね。

津野

そんな自分の経験を他者にも生かせるのではないか? そんな仕事がしたいと思い、精神科病棟で看護師として働きながら、ファッションを学ぶために「ここのがっこう」に通いました。そこで衝撃を受けたのが、「ファッションとは人間像を作ることだ」という山縣さんの言葉です。

〈べてるの家〉で行われている当事者研究は、言語によって人間像を作り上げることだと私は捉えています。例えば、幻聴に悩まされているAさんが、幻聴を自分から切り離して「宇宙人幻聴さん」や「暴力団幻聴さん」というキャッチーでユニークな名前をつけて語ることによって、幻聴の苦労を抱え、深刻で扱いにくかったAさん自体のイメージが、徐々にチャーミングなものになっていく。当事者研究から生まれた言語によって、Aさんの像が再構築されて、周囲の捉え方もガラリと変化するんです。

DA

ファッションの力もしかりですね。

津野

なので、当事者研究というものを、言葉だけでなく、絵や立体、素材など、いろんなアプローチでみんなと一緒に探求できればいいなと思ったんです。そこで私自身も刺激を受けて、新しい発想や表現方法が生まれて、最終的にはみんなと一緒に服を作れたらいい。そんな期待がありました。

DA

〈べてるの家〉では、まず非言語的な表現としてのアートプロジェクトを始めたそうですね。

津野

当事者研究発祥の場だけあって、メンバーの方々の言語表現力の高さにとても驚かされました。一方で、中には発話や言語表現が難しく、当事者研究の輪にも参加できない方も多く、彼らの存在が気になっていました。でも、そうした方たちにも絶対何かしらの表現方法があるはずで、絵を描くワークショップをやってみたんです。私自身が子どもの頃から言葉の表現が苦手で、中高生の頃は自画像や漫画を描くことで自分のイメージを伝えていましたから。

生活介護事業所〈ミナ〉の廊下。一緒にいるのは〈ミナ〉を率いるリーダー的存在の方で、長い白髭とギターがトレードマーク。彼は「神経の親」に身体や言動を支配されていると語るが、良かったことは「生きていること」と毎日報告している。彼が放つ圧倒的な安心感は、どんなときも場の空気を一気に和ませている。(津野青嵐)

DA

とはいえ、いきなり絵を描いてくださいと言われても、普通は躊躇してしまいます。

津野

自分を表現するって、それを受け取めてもらえると安心できる関係性があって初めてできること。時間がやっぱり必要で最初に自由に絵を描こうと提案しても「絵を描くなんて無理無理」と全員に拒絶されました。でも、あるとき協力してくれたスタッフが木の絵を描いてみると、一人が真似して描き、二人、三人と描いてくれて、それを壁に貼ると、次に来たメンバーさんも描いてくれて、またそれを貼り……と繰り返していたら、結局ほぼ全員が描いてくれたのが、着任して1年くらいしてからですね。

それがもう、みんな見事に想像を超えた木を描いてくる。それぞれ個性がはっきり出ていてユニークで魅力的。感動しました。

日々関わる仲間や身近な支援者のまなざしが変わっていくことにも驚きましたね。今では習慣として絵画表現や詩の制作を続けている方もいますし、それらの作品を町内の施設や、みんなが通っているクリニック、最近では札幌で展示するなど、少しずつ活動が広がってきているところです。

DA

津野さん自身も、そこから何か新しい表現をしてみようという気持ちになりましたか?

津野

そんな気持ちには全然ならなかったですね。実際みんなに絵を描いてもらったら、みんなが表現者でした。それを見ている側も、その人の人間像として受け止めているから、それでもう十分。そこからあえて服という形にする必要性をまったく感じなくなりました。むしろ形にして着ることは暴力的ですらあるかもしれない。だったら、ありのままの表現を届けて、それを見たり関わったりする人たちがどうイメージするかに委ねるだけでいいのではないかと。

発話が難しくて、何を考えているのか、どんな人なのかがまったくわからなかった方が、心の内を絵にしてくれるようになったことがありました。意外にも蛍光ピンク色を好んで使いながら、地層のように色を塗り重ねていく不思議な風景画を描き始めて、みんなその不思議さからか彼に色々と話しかけるようになりました。

そのうち彼が東北の海辺育ちで故郷を大切に想っていることや、昔は新橋でシステム開発の仕事をしていたこと、最近あった良かったことなどを筆談で教えてくれるようになったりと、対話が生まれていきました。

同時に絵の表現もどんどんおもしろくなっていって。私の中での彼の像がガラリと変わったんですね。あ、この方は、そういう世界を纏った人だったんだと。

それでもうファッションになっていることに気がつきました。服のカタチをしているものだけがファッションではないんですよね。

〈ミナ〉の重鎮「ジョーさん」。

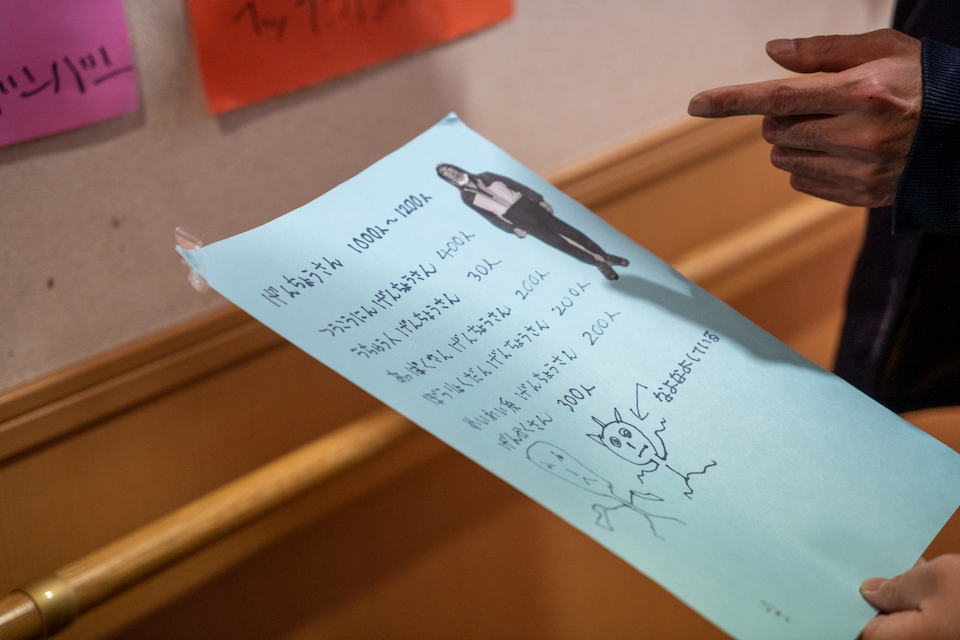

ジョーさんが日々描いている「絵」シリーズもクリニックに展示された。彼はこのプロジェクトを始めてから、ときどき「絵を描くから紙をくれ」と言って、倫理的にNGであろう強烈な言葉とゆるい絵が組み合わさった作品を生み、周囲はいつも独特の緊張感と笑いに包まれる。(津野青嵐)

〈ミナ〉の廊下。みんなが日々生み出している表現が貼り巡らされている。(津野青嵐)

今回札幌で展示された平田さんの作品。彼女はこのプロジェクトを始めてから、衝撃的な絵画を次々と生み出している。描いたことを忘れてしまうので、時々一緒に振り返りながら、彼女に起きているあらゆる話を聞かせてもらっている。(津野青嵐)

DA

津野さんの中で、ファッションに対する新たな視点が生まれたわけですね。装わなくても、纏わなくてもファッションなんだと。

津野

あとは、人の中に、これほど未知の部分が隠されているんだということにも気がついて、自分の中の人に対するまなざしもすごく変わりましたね。

DA

そのうえで、自分自身の表現については、まだ模索中ですか?

津野

看護師の経験を取り入れて、当事者の方たちと一緒に作品を作りたいと意気込んでいたけれど、実際には自分が今までやってきたファッション表現の方法とは結びつけることはできてないし、今はそれじゃないと思ってます。それよりも、その人の未知なる部分を、アートを通した関わりの中で新たに発見できることや、それによって周囲との対話や新たな繋がりが生まれる様子、支援者をはじめとした周囲の眼差しの変化を見ることに興味を感じています。それが楽しくて彼らと一緒にZINEのような本を作ったりもしていました。Instagramでも発信してます。(リンク)

とはいいつつ、日本の精神福祉の世界でアート活動をすることの肩身の狭さも強く感じていました。東京に戻ったら、まずは改めて自分を助けるための表現に立ち返りたいと思っているところで、近い将来的には自分の制作と並行して精神福祉や医療の現場でアートディレクターのような形で活動していきたいと考えています。そして、私が現場で直面している様々な問いを、福祉の枠を超えて、いろんな人たちと一緒に考えていけたらいいなと。そのために今、大学院で学び直しているところです。

北海道・浦河にある〈べてるの家〉近くの海岸で。北の大地をしっかりと踏みしめながら未来を見据え、新たな一歩を踏み出そうとしている津野さんのこれからが楽しみだ。