体で描き出す。そこに何が現れるのか、描きながら徐々に知る

その日、岩本愛さんはスクーターに乗って三重県松阪市の〈希望の園〉にやってくると、アトリエの入口近くで、ドットや線を緻密に描き込んだ作品に黙々と向かった。オリジナルの「七福神」を描いているのだ。

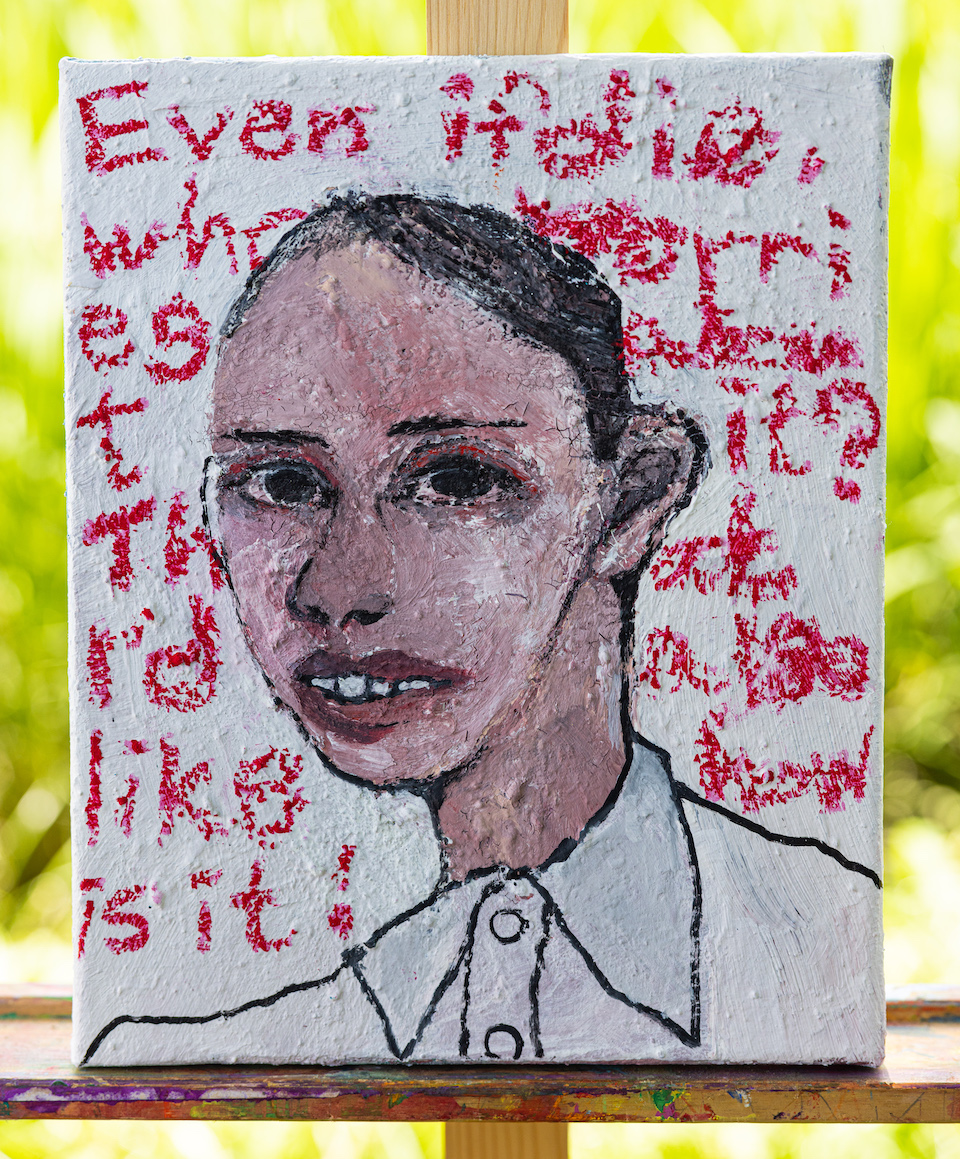

「七福神」は、練習のため初めてモチーフを決めて描いた。完成までは2日半ほど。既存の七福神の絵を見ずに、文字情報だけを仕入れ、イメージして描いた

「七福神完成図」/アクリル絵具、ポスカ/606×727mm/2021年

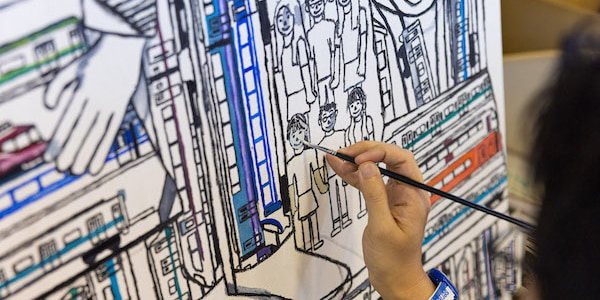

午後になり「七福神」を仕上げた岩本さんは、園の終了時間を確認。まだ少し時間があると分かるとF100号の大きなキャンバスに取り掛かった。全身を使って大胆に、キャンバスを縦方向に貫く青いラインが引かれる。残った刷毛跡から、その線は割れて見えた。岩本さんは、その隙間から向こう側を覗いてみたくなった。

「これはこの二日間覗かれていた私自身だ」

後になって、岩本さんはそう気付いた。カメラマンに、編集者に、ライターに、取材と称して覗かれていた岩本さんのその時がキャンバスに立ち現れていた。

大胆な筆致で画面の印象がぐいぐい更新されていく

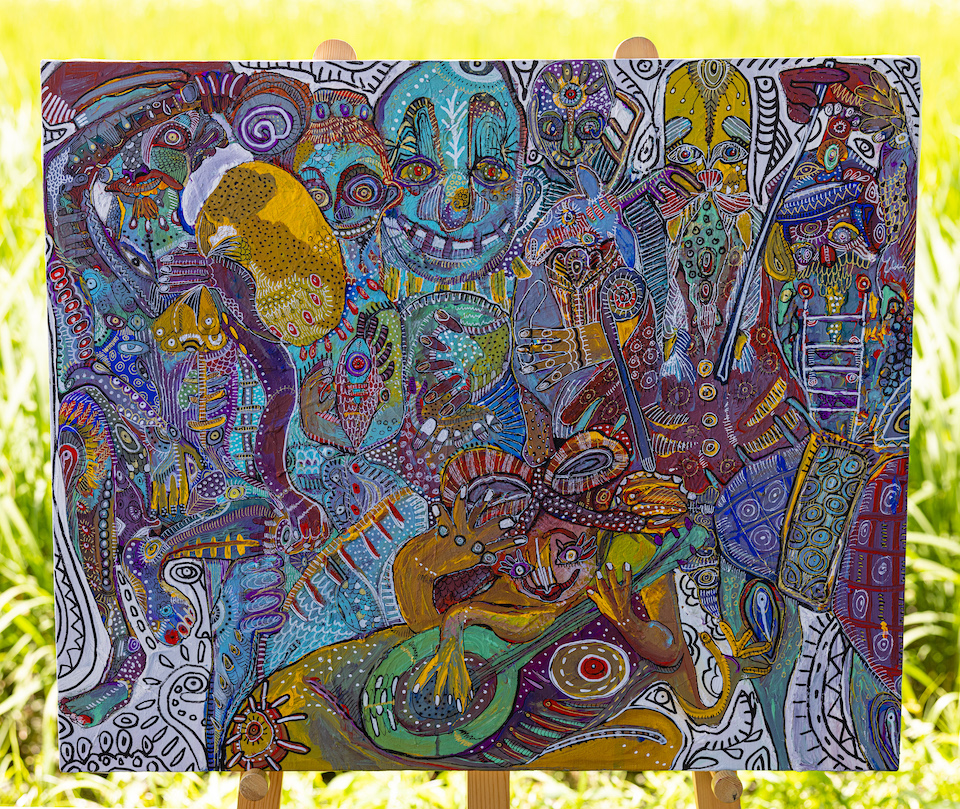

通常、岩本さんはテーマを決めずに、体が動くまま描き出す。ある程度描き進めて初めて、そこに何が描かれているかを知る。色も決めないことが多い。アクリル絵の具のボトルを並べておき、そちらを見ずに筆を突っ込む。予期せぬ色、予期せぬ線が岩本さんの心象を雄弁に語りだす。

岩本さんは1998年に松阪市のお隣の津市で生まれた。小学校3年生の時に不登校になり、家でイラストを描くようになる。中学、高校とその時々で夢中になることはいろいろあったが、並行して絵はずっと描き続けていた。学校は行けるときと、そうではないときがあった。岩本さんの祖母も絵を描く人で、その影響で高校生の時にアクリル絵の具と出合う。

「なんだ、この色の楽しさは?」

そう思った岩本さんは、本格的に絵に向き合うことになる。

「それまではいろいろなことから逃避するために描いていたのかもしれません。でも、20歳になったときに、初めて自分で作品だと思えるものが描けたんです」

岩本さんの生命力、その躍動感がキャンバスに写し取られていく

たどり着いた居場所でめざす、生きた作品

そこからは、絵にのめり込んだ。どんどんどんどん描いた。

「絵で生きていきたい。描く場所と仲間が欲しい」

そう思ったときに〈希望の園〉と出合った。2020年、岩本さんが22歳のときのことだ。初めは園の施設長・村林真哉さんが土曜日に開くアトリエ〈HUMAN ELEMENTS〉に通い始めた。3か月後にはさらに〈希望の園〉を週に1~2回の頻度で利用するようになり、現在に至る。

初めて〈HUMAN ELEMENTS〉を訪れたとき、岩本さんはそれまでの自分の作品をコピー用紙に印刷してポートフォリオを作り、持参した。多作だったし、既に前の年に三重県障害者芸術文化祭 亀山市長賞という受賞歴もあった。村林さんはポートフォリオを見ると「岩本さんはいろいろなタッチの絵が描ける。でも、まだどれもカチッと来ていないね」と感想を述べた。岩本さんはそれがすごくうれしかったと話す。

「今まで、絵を見てくれた人は、いろいろな作品が描けてすごいね、と言う人が多かった。でもここで初めて村林さんにそれをフラットに評価されて、私がいる場所はここだと思った。ここの職員の人も、絵が変わったね! とか、この絵は怖いね! とか、過剰に言うことなく、今はこういう感じなんだね、と否定も肯定もせずにありのまま、普通に見てくれるんです」

絵を描いているときはひたすら、日々インプットされたものを吐き出し「無」の状態になっているという。モチーフや構図を決めずに没入し、徐々に浮かび上がってきたものを最後に調整する。岩本さんにとってそれは無であり、同時にとても楽しい時間であるという。

「ここは描くことに打ち込める空間。本当に楽しいし、別のエリアで活動している人とおしゃべりしたり、みんなが活動している近くでスケッチブックに描いたりもできる。ここで過ごすことができるのが、ありがたいんです」

単に絵を描く場所以上の居場所を岩本さんはここに見つけたのだ。他のメンバーや職員と話すときの楽しそうな様子からそのことのよろこびが伝わってくる。また岩本さんは同園で絵画制作のほかに詩作も行っており、2021年夏には〈mana〉として、園のメンバーが制作したトラックに合わせて三重県立美術館でポエトリーリーディングを披露。自身のクリエイティビティを違う形でも表現した。

これからの制作について尋ねた。

「生きている絵を描きたい」

そう話してくれた岩本さんの目の前にあるF100号の画面は、一日と少しの間にもダイナミックに、刻々と様相を変えていった。まるで海や空や動物や生きている自然そのものみたいに。

時には仲良しのメンバーや職員とのおしゃべりも楽しみつつ、限られた時間をめいっぱい使って描く

アトリエのお隣さんは、園の〈画伯〉こと川上建次さん(写真右)。「私は川上さんみたいにそのまんまは描けない」とは、岩本さんから画伯へのリスペクトの言葉

人懐こい笑顔で絵のこと、これまでのことをたくさん話してくれた。時間になるとリュックを背負い、スクーターで帰っていく