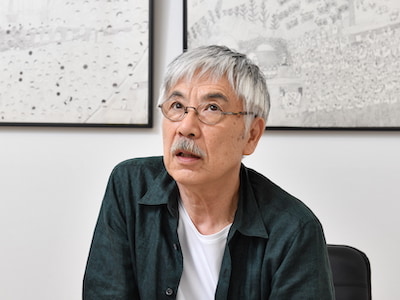

今回の共演者

狩俣明宏

KARIMATA Akihiro(1981〜)

沖縄県在住。学齢の頃から今日に至るまで飽きることなく路線バスや運転手を描き続けている。バスだけでなく、運転手、ボディの広告、行き先、経路至る、まで愛着を持って収集した膨大な情報が、作品の独自性を生み出している。2001年に「素朴の大地展」で紹介されて以降、県内外から注目され、いくつもの展示会で紹介されてきた。2010年にはパリで開催された「アールブリュット・ジャポネシア展」にも招待された。(アートキャンプ2001実行委員会 朝妻彰)

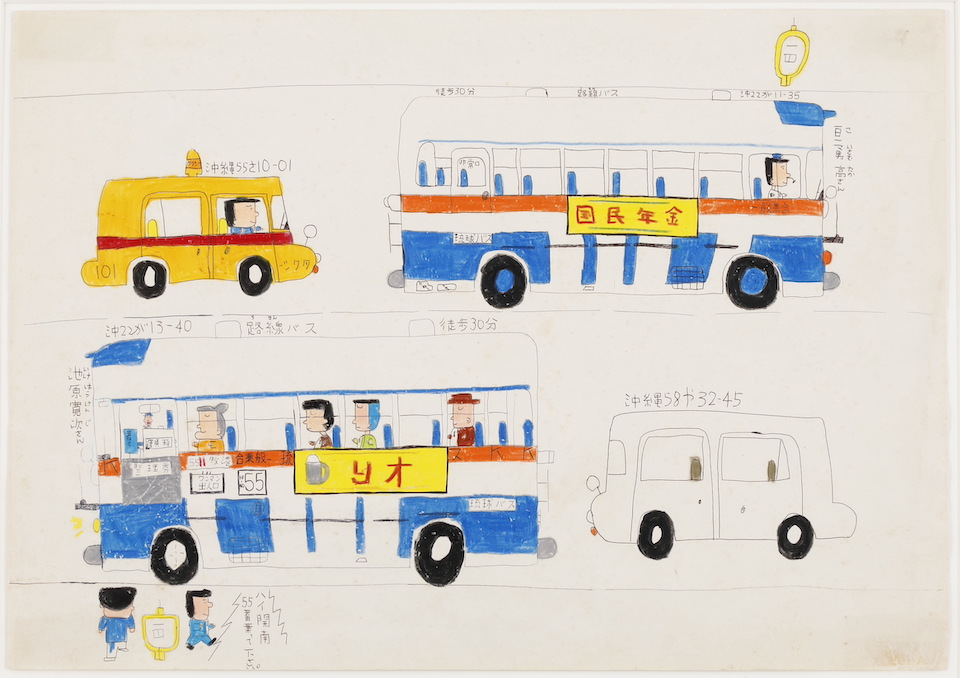

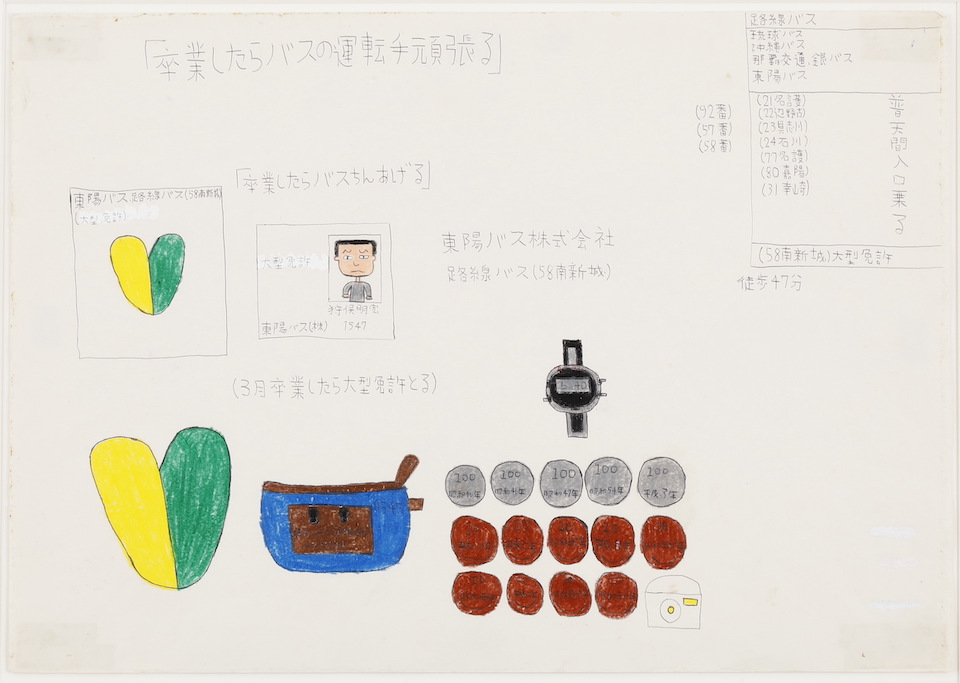

「バス路線シリーズ」/380×539mm/紙にボールペン、クレヨン/1998〜2000年頃/日本財団所蔵

これは不条理好きな私が勝手に想像したお話です。

バスって、この停留所から出発して終点まで行くという系統は東京だろうが京都だろうが、どこにでもありますよね。そうしたネットワークの上をバスが時間どおりに走っている。

一方、会社に勤めている人たちも、会社というものを拠点にしていろいろなつながり、ネットワークが存在しています。同様に現代人みんながネットワークのなかで生きているんだと思うんですね。バスのネットワークもそのうちのひとつ。実際のバスの系統もそうだけれども、それぞれの頭の中にもそういう系統がつくられていて、その系統の中をそれぞれが歩いているんじゃなかろうかと思うわけですね。

そうした世界の中に、ひとりの探偵がいるんです。探偵が追っているのは、バスジャックをしようと狙っているやつ。そいつはバスジャックの計画を完璧につくりこんで、あとは実行に移すのみというとんでもない悪いやつなんです。警察は本腰を入れて捜査しなさそうだから、こいつを捕まえるのは俺しかいないと探偵は考えている。

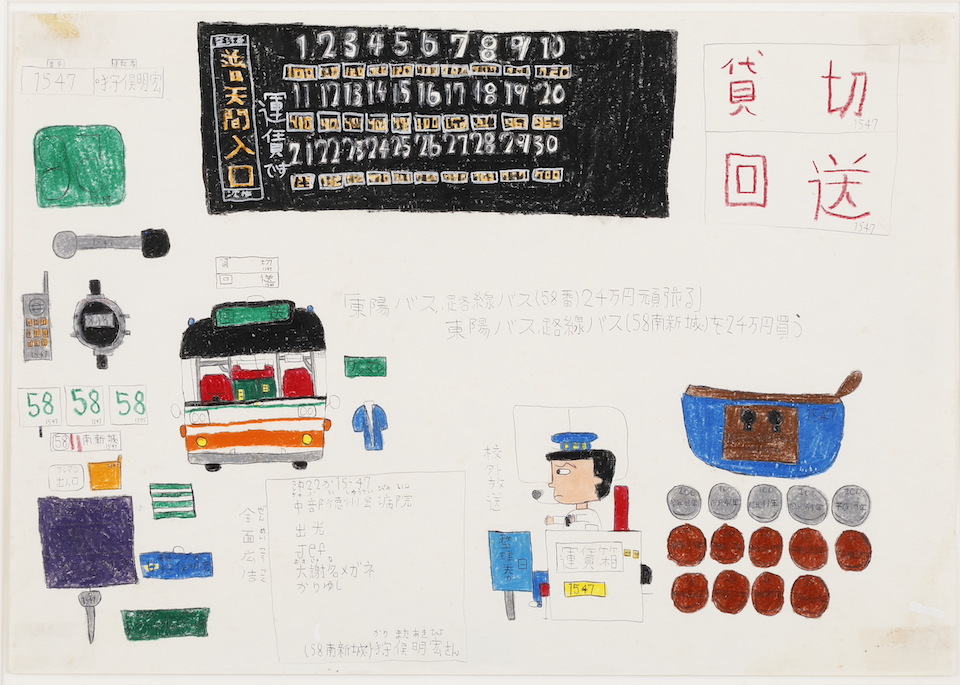

「東洋バス路線バス24万円がんばる」/380×539mm/紙にボールペン、クレヨン、修正液/1998年/日本財団所蔵

けれどもあまりにも情報が少なすぎて動きようがないから、探偵は全国のいろいろなバスに乗るんですよ。すべてのバス系統を網羅しようと全国のバスネットワークを乗り継いでいく。けれども、犯人はなかなか見つからない。そんななか、どうやら沖縄にいるらしいという噂を聞きつける。

犯罪とは無縁のように感じる南国の土地にいるとは盲点だった。そんなことを思いながら探偵は沖縄に行くんですが、いっそのことバス運転手になってしまえと、バス運転手として働くことにしたんです。もしかしたらいつしかバスジャック未遂犯も運転手になっている可能性もある。だったら探偵自身も運転手になることで、ネットワークの深くに潜り込んで情報を得られるんじゃないかと考えたからなんです。

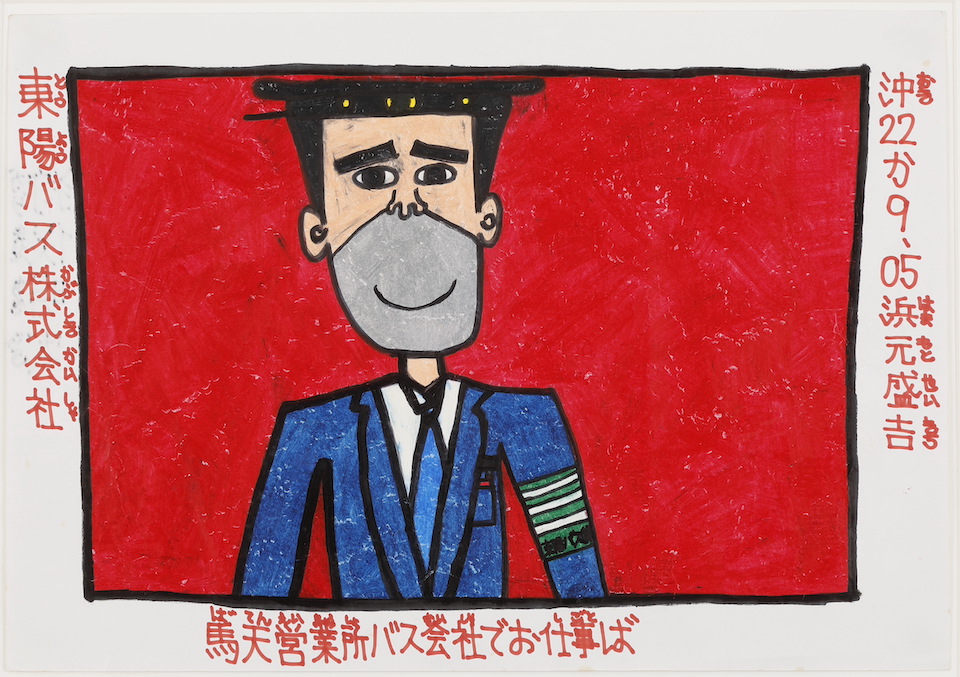

「運転手シリーズ」/376×540mm/紙にクレヨン、油性ペン/2000年頃/日本財団所蔵

だから、食堂でめしを食っていても、

「あいつがバスジャック犯かもしれない」

「いや、こいつかもしれない」

と日々目を光らせています。とはいうものの、バスジャックの噂を聞いてからもう何年も経ちますから、相当老けているに違いないのです。そう、つまりは探偵本人も年老いているんです。

そして、何十年間もいろいろなバス運転手のおやじの顔を見続けている探偵は考えるわけです。

「あのときのあいつがこうなったのか」

「こいつは、あのときのあいつかもしれない」と。

そうやって考えていくうちに、探偵自身がそうした顔のひとつになっていることに気づくんです。

というのも、探偵はこっそり写真を撮って、いろいろな運転手の顔を持ち歩いていた。で、そのなかに誰かにこっそり撮られた自分の写真も入っていて、犯人と自分の区別がつかなくなってきてしまったの。

「それは俺じゃないか」って。

「運転手シリーズ」/379×540mm/紙にクレヨン、油性ペン、水彩絵の具/2000年頃/日本財団所蔵

そして「俺は今、誰を追っているんだ?」と我に返るんです。

バスジャックを追っていたけれど、考えてみたら、運転手だってバスジャックじゃないかと。

「ということは、俺はバスをジャックしているんじゃあるまいか。決まった道を走っているとはいえ、乗客の命は俺にかかっているんだ。やっぱり、これはバスジャックだって。それじゃあ、いったい俺はなんのために、誰を追っているのやら……」、わからなくなってしまったんですね。

「運転手シリーズ」/270×380mm/紙にクレヨン、油性ペン/2000年頃/日本財団所蔵

そんな混乱のなかバスを走らせながらも、道端に心地いい空き地や路地があったりしてね、もうこれで十分じゃないか。沖縄のバス運転手として、最後までまっとうするんでいいじゃないかと思うんです。

結局、バスジャック未遂犯はどうなったかって。つまり追っていたのは自分だったってことでしょうね。これ、一時期流行ったんですよ。サミュエル・ベケットの『ゴドーを待ちながら』とかね。結局、ゴドーは現れないし、犯人も現れない。そして犯人は自分かもしれあい。結局は俺がバスジャックをしたかったのかと、うきうきしながら運転をしている。

元探偵のバスジャック犯は、ネットワークの中で生きて、社会人として暮らしながら、バスジャックという反社会的なことも同時にやっている。つまりは、追う者が追われる者、追われる者が追う者という昔ながらよくある話の不条理のネットワークにとりこめられちゃった。

「卒業したらバス運転手頑張る」/380×540mm/紙にボールペン、クレヨン、修正液/1998〜2000年頃/日本財団所蔵

でもこれがきりきりとした大都会だとそうはいかない。不条理ネットワークに気づいてしまったら、こんなものは全部捨ててやるとかで、バスの運転手もやめてたかもしれない。でも、ネットワークのなかには穏やかな世界もあるから、それを捨てたくないんですね。沖縄だったらその両方を生きられるから、これ以上望まなくてもいいとなる。

もしかしたら、沖縄には行き着くべくして行き着いたのかもしれませんね。沖縄にいるという噂も自分から流したのかもしれない。という話をね、沖縄で結婚して生まれた子どもに話すかもしれない。今でこそ俺はバスの運転手だけど、昔は探偵だったんだっていう話を、バスの運転手ごっこをしている子どもに対して。そして、おまえは最初から運転手でいいんだよ、お父さんのように探偵を経なくてもいいんだぞと教えている。すぐにでも運転手になれるんだよと。ネットワーク、つながりは単純にしたほうがいいですからね。

「小学校前という停留所作って、登下校の送り迎えしてやろーか?」

(おしまい)

<<イッセー尾形の妄ソー芸術鑑賞術>>

俳優、脚本家、演出家として、ひとり舞台で日々新たな世界を生み出すイッセーさんに、妄ソーを楽しく行うためのコツをうかがいました。

東京にいると、バスでの生活はほとんどないんですが、地方へ公演に行くと、バスの存在を意識することが多いです。博多では西鉄バスが洪水のように走っているし、京都のバスは沈んだ色で目立たないはずなのに、存在感をもって走ってるなって思います。町に同化しながらも。

沖縄もバスを意識する土地のひとつ。電車がないから、みんなバスやタクシーをつかう。タクシーも東京じゃ見ない色が走っているし、日傘をさしているおばあたちがずらりと並びながらバスを待つ光景もよく目にしていましたね。それも沖縄に『ジァン・ジァン』という小劇場があった当時の話ですが。2000年になくなるまで、沖縄にはよく行っていました。

作品を見つめるイッセー尾形さん。

沖縄はね、空き地が好きなんです。建物の間に小路があって、その奥に白い砂が敷かれた日の当たる土地があるのが見える。路地裏ですね。ああいうのを目にすると、いいなぁと思うんです。

そんな風景が、自分がほっと落ち着くなっていうことと同レベルになっている。つまり、落ち着くという気持ちを風景化したのが路地裏にある空き地。気持ちと風景がぴったり合うっていうのかな。沖縄に行くとほっとするのは、そういう空き地があちこちに点在しているからなんだろうと思います。

だから、今回の作品を見て、舞台は沖縄だなと考えた時、そんな記憶がまずよみがえってきた。そして、空き地が見えてくるような感じがした。で、空き地のほうから見ると、このバスがさっと走り抜けていくんだろうね。

不条理性とか、カフカ文学と呼ばれるような作品が多く読まれていた時代があったんです。今までのロマン小説のような起承転結にならないように、起承転転転転転と展開していくようなものばかり。イヨネスコの戯曲とか、サルトルの『嘔吐』とか、実存主義とかもそうですね。学生運動、新左翼運動とあいまって、これまでのように法則どおりにいかないよというところが若者たちの原動力でした。

こうした不条理性をわからないやつはアホだみたいな不条理もあったんですね。いわゆる不条理ごますり世代です(笑)。

若いうちに多くを吸収したものって年をとっても残るんですね。そうした時代を否定しながら生きていてもしかたないから、全部肯定して、いまもって不条理を育てています。そうしないと意味がなくなっちゃうから。

だから、今「不条理好きネットワーク」が生まれるんです。