頼ることをポジティブにとらえ、新しい関係性をつくるきっかけにする

福島県猪苗代町にある〈はじまりの美術館〉は、展示室に靴を脱いで上がり、裸足で観賞するスタイルからして、美術館の固定観念をとっぱらったユニークな美術館だ。企画展も毎回独自の視点がつらぬかれ、障害者の作品も、第一線で活躍する現代アーティストの作品もフラットに紹介している。

築約140年の酒蔵を改修して2014年にオープンした〈はじまりの美術館〉エントランス。

2021年4月から開催された企画展「(た)よりあい、(た)よりあう。」では、「頼る」ことをテーマに6組の作家を紹介。「頼る」というと、ともすると依存にもつながりかねないネガティブなイメージもあるが、そこに込められた思いはいったい何なのだろう?

「当初、東日本大震災後10年目を意識して“自立”というキーワードが浮かんだのですが、私自身40年近く生きてきて、自分一人でできることなんてたかが知れている。むしろ、いろんな人やモノ、もっといえば思い出なんかに頼り頼られ生きているという実感があります。私たちは子どもの頃から“一人で何でもできるようになりなさい”と自立を促されて育ちましたが、そもそも自立というのは、さまざまなものが寄り合い、支え合っている状態ではないかと思うんです」と展覧会を企画した小林竜也さんは言う。

「た」がカッコで括られているのは、「よりあい、よりあう」というふうにも読んでもらいたかったからだそう。

そもそも美術館ができる以前から、地元の人たちとの“寄り合い”という活動を通して、美術館をどのように活用していくか、地域をどう盛り上げていくかを話し合ってきたという。震災から10年が経ち、「地域の復興」という言葉をよく耳にするが、“復興”も地域を元に戻すことではなく、さまざまなものに頼って新たな関係性を結び直していくことではないかと小林さんは考える。

「展覧会では、絵画、ドローイング、漆器、映像、プロジェクトなど、さまざまな表現や取り組みを紹介しましたが、多様な“頼る”“頼り合う”に触れることで、頼ることをポジティブにとらえ、新しい関係性を作ることのきっかけになればいい」。

企画運営担当の小林竜也さん。

今回の展示で特にユニークだったのは、全盲の美術鑑賞家である白鳥建二さんの滞在プロジェクト「けんじの部屋」だ。展示室に入ってすぐのところに、座卓と座布団、冷蔵庫やテレビ、収納棚や洋服のハンガーラックなどが置かれていて、その奥に白鳥さんが座っている。そこはまさに白鳥さんの居住空間。白鳥さんがそこにいること、来場者に白鳥さんに会ってもらうこと、そこで起こること自体がひとつの作品というわけだ。

「(た)よりあい、(た)よりあう。」では、全盲の美術鑑賞者、白鳥建二さんが館内につくった「けんじの部屋」に滞在。白鳥さんがいること、そこで起こることがアート。(撮影/澤木亮平)

「来場者は作品を見に来たはずなのに、人がいるから“あ、お邪魔します”みたいな感じで戸惑いながら白鳥さんに話しかける人もいれば、逆に全然スルーする人もいて、反応は人それぞれ。そこでいろんな関係が生まれるのがおもしろい。白鳥さんは基本的には座ってパソコンをやっているんですが、最初はみなさん“何してるんですか?”と聞きます。モニターがないのでパッと見何をしているのかがわからないんですよね」

目が見える私たちにとってのパソコンと、全盲の白鳥さんにとってのパソコンの形が違うということに、そこで初めて気づかされる。

「美術館では作品を紹介していますが、作品をとっかかりに自分の生き方や考え方を見直すきっかけになればいいと思っています。ここに来てくれた人が自分ごととして考え、何かを表現したいと思ったり、普段自分がやっていることも実は表現なのではないかと気づいたり、こう考えてみたら違う捉え方ができるんじゃないかと新しい視点を獲得したり。何か新しいことがはじまっていくきっかけになれば。それが美術館の名前“はじまり”に込められた想いですから」と小林さん。

主体はあくまで「見る側」にある

取材当時開催していた企画展「やわらかくなってみる」も、これまたタイトルからしておもしろい。

「コロナ禍の今、閉塞感やプレッシャーを感じて毎日暮らしている方も多いと思います。そんなときに必要なのは、やわらかな強さなのではないかと思うんです」と言うのは学芸員の大政愛さん。

「やわらかくなるというと、一見弱くて負けることのように見えるかもしれないけれど、しなやかさだったり、柔軟に変化していくことだったり。この展覧会が凝り固まった思考をときほぐしたり、ふと息抜きをしたりするためのヒントになって、そのことが日々を生き抜くやわらかな強さにつながれば。見た人の心も体もやわらかくなればという視点で作家を選びました」

今回の展覧会では、やわらかさを感じたり、体験することができる7組の作家のさまざまな作品を紹介しているが、「やわらかくなる」主体は、あくまで見る側のほうにある。そのことを、作品を見ていくうちに体験することになる。

* *

早速、靴を脱いで展示室へ。

床は無垢のカラマツのブロックで、足裏が何とも心地いい。

展示されていたあめ色に輝く物体があまりにも魅力的で、手を伸ばしたくなってしまう。

「靴を脱ぐことで作品との距離が縮まるのか、触りたくなってしまう方も多いようです。触って大丈夫と表示されている作品以外には、お手を触れないようにお願いいたします。今回の展覧会の写真撮影はすべてOKです」と大政さんは話す。

これは、セロハンテープで造形を作る梅木鉄平さんの「テープの造形」。

まるでリーフパイのような、いや琥珀のような、いや海底生物のような、はたまた魚の骨のようにも見えて、これはいったい何なのかと考えを巡らせずにはいられない。

「私には古代生物のアノマロカリスのように見えました。具体的になにかを表現しているわけではないのだと思いますが、作品一つ一つが全く異なります。梅木さんがテープを切って貼る感覚を楽しみながらも、“こういうものをつくりたい”というエネルギーをそれぞれに感じます。」と大政さん。

梅木鉄平「テープの造形」/テープ/2013〜2014年

窓にカッティングシートを貼った曽谷朝絵さんの「鳴る色」は、正面からと、横から見るのとでは色の見え方がまったく違うので、動きながら見るのが楽しい。時間や天気、微妙な雲の動きでも床に映る影の表情が変わり、独特の削り跡を残した松の床材が波打つ水面のようにも見えてくる。影の中に身を置いて、時の流れと共に移ろいゆく影の色を体に沁み込ませるように、ゆっくり味わいたくなる。

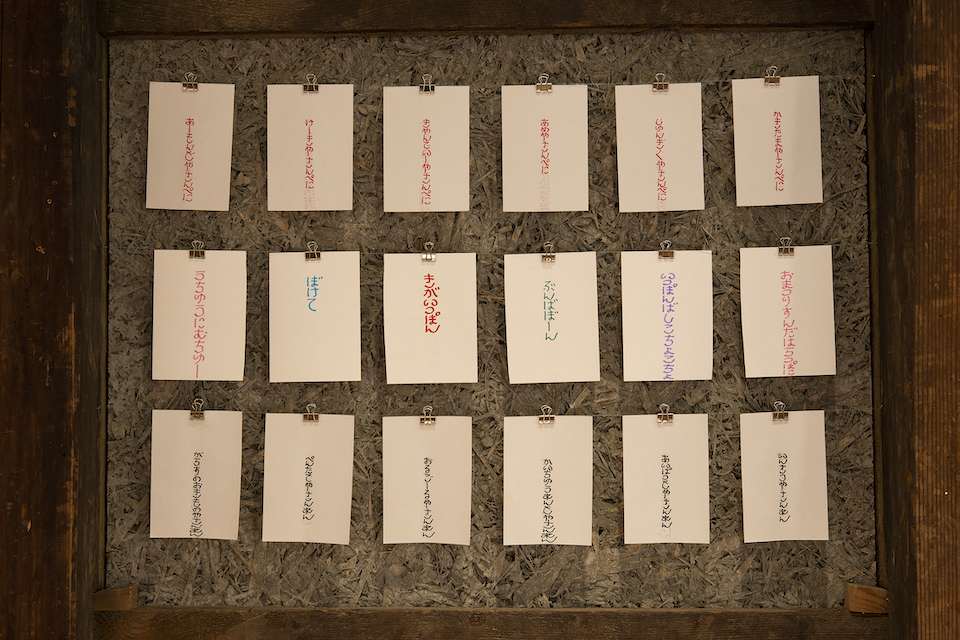

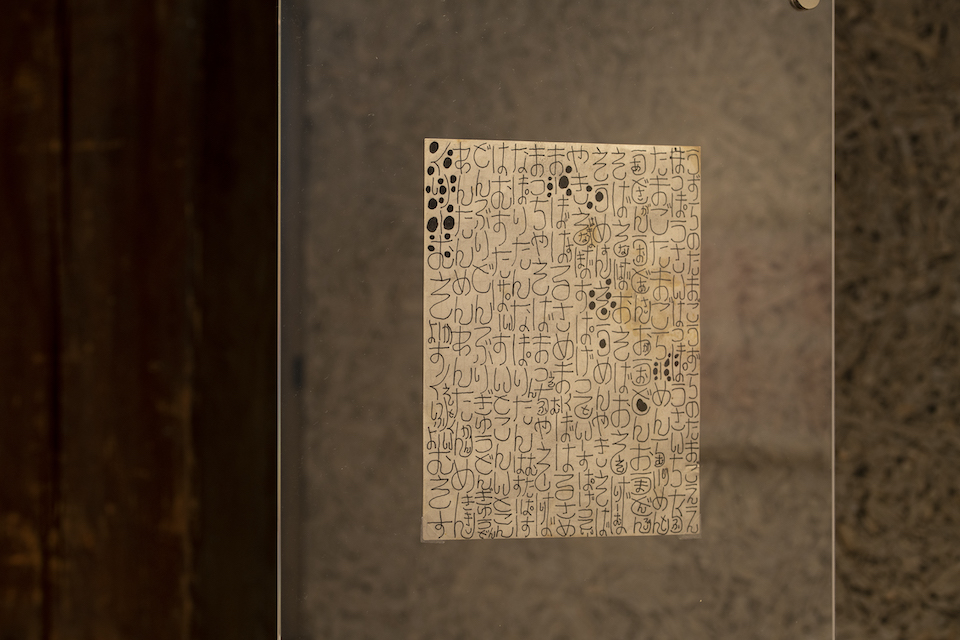

清水ちはるさんの文字の作品は、一枚の紙に文字がびっしり埋め尽くされているものがあるかと思えば、カラフルなマジックで「きがいっぽん」とか「ぶんばぼーん」とひと言ずつ書かれたものもある。

その違いは、「ストレスが強い時期に、それを発散するためにびっしり書いていたらしいのですが、最近はストレスが少なくなったのか、楽しくなってきて、ひと言だけの作品が多いそうです」と大政さん。

だからなのか、ひと言シリーズを見ているとこちらも心が浮き足立って、つい声に出して読んでみたくなる。

* *

ライトで空中に線を描くことでアニメーションを作り出すトーチカの映像作品「PiKA PiKA」は、昔、手持ち花火を振り回して絵や文字を描いて写真を撮ったことを思い出す作品。

一見誰にでもできそうだけれど、長時間露光写真とコマ撮りアニメーションの技法を組み合わせているので、そこには途方もない時間と技術が凝縮されている。そんな難しいことがわからなくても、カラフルな光の落書きが、軽快な音楽に合わせてダンスをしているようで、体を揺らし、声を上げ、そして最後には拍手まで。あまりの心地よさに、ぐいぐい作品の世界に引き込まれてしまった。

アートはいつでも誰でも始められる

そうして作品を見ていくうち、頭の中がかき回され、どんどんぐにゃぐにゃにやわらかくなっていく感覚がある。作品選びや展示の仕方のポイントはあるのだろうか?

「自分たちが見て、単純におもしろいとか、すごくいいなと思って、それを誰かと共有したいという気持ちベースで作品を選んでいます」と大政さん。そこにあるのは、この作品を、作家を紹介したいという熱い思い。

「企画展の中では、体験ができる作品を展示することも多いです。実際に手を動かして何かを体験し、刺激を受け、その刺激を自宅に持ち帰っていただくという構成にしています」

関口光太郎「王様2020Remix(soft type)」/新聞紙、ガムテープ、木材、針金/2021年

今回は、新聞紙とガムテープで巨大な造形を作るアーティスト、関口光太郎さんの展示室に工作コーナーが設けられ、実際に来場者が新聞とガムテープで作品を作ることができる。作ったものを持ち帰ってもいいし、関口さんの作品の一部として置いていくこともできるという。

関口光太郎さんの展示室では、来場者が新聞紙とガムテープで工作できるコーナーがある。関口さんの作品のまわりに来場者の作品が加わり、関口さんの作品がどんどん変化していく楽しみもある。

「新聞紙とガムテープという身近で慣れ親しんだ材料だからこそ、やってみよう、自分にもできるかもしれないと思えます。アートは堅苦しいものではなく、いつでも誰でも始められる。他人ごとではなく自分も表現する主体なんだということを体感として感じてもらうことができる場になればいいと思っています」と大政さん。

アートというと、特別なもの、自分たちとは違うものという見方をしてしまいがち。とかく「あー、すごいね」で終わってしまいがちだ。

「すごいと思ったとき、遠ざかってしまうのはすごくもったいない。“障害のある人だからすごい”“アーティストだからすごい”と遠ざかっていくのではなく、この場所で、出会ったことから何かがはじまればいいなと思います」

〈はじまりの美術館〉学芸員の大政愛さん。

新たな何かがはじまる場所に

「障害者やアーティストというと知らない誰か、自分とは関係ないという感じになってしまいますが、“この絵を描いた誰々さん”というと一気に身近になって関係が変化していきます。大切なのは、ダイレクトにその人を知るということ」と館長の岡部兼芳さんは言う。

実は岡部さん、美術館館長になる以前は福祉事業所の生活支援員として働いていた。そのときの目線が岡部さんのベースにはある。

「障害のある方と一緒にいさせてもらうなかで、こちらから一方的に支援するというよりも、自分の固定観念をひっくり返されることが多々あって、お互いに得るものがあると感じていました。例えば“こだわり行動”という言われ方をするのですが、挨拶をずっとし続ける人がいて、そう聞くと不思議に思われるかもしれませんが、その満面の笑みを見ていると、“ああいいなあ。そうだよな、挨拶って会ったときだけにしなきゃいけないものでもないよな”と思うわけです。“こうでなければといけない”という自分を抑えていた蓋が取り払われていきました」と岡部さん。

そうして生まれたのが「こんな魅力的な人たちをここでとどめておくのはもったいない」という気持ち。館長就任後は試行錯誤の日々だったが、アート作品を展示することも、岡部さんが「魅力的」と感じた「人」を知ってもらう切り口のひとつだと思い至ったという。

「その方の表現を“作品”として展示することで、その人のことをよく知っていると思っていた家族でさえも、その人に対する見方を変えることができることにも気づきました。福祉の世界では、“障害の理解”という言葉がよく使われますが、結局はその人自身を知ること。そうした人の魅力に多くの人に触れてもらい、そしてこんな見方ができるよと、目のつけどころを共有する。それをこの場でできると気づきました」

岡部さんが7年間手探りで美術館をやりながら見えてきたのは、トータルで場づくりをしてきたということ。それは、出会う場、話す場、知る場、繋がる場、その人がその人らしくいられて、表現できる場……。

「美術館の館長になって考えたのは、そもそも“アート”や“文化”ってなんだろうということです。文化って、人が長年生活を営んできた中で受け継がれてきた風習・伝統・思考方法や価値観などのことをひっくるめたもの。それらは世代を通じて伝承され、社会を形づくっているものではないかと思うようになりました。

だとしたら、文化は社会の“遺伝子”のようなもの。ただ、遺伝子と違うのは、自分たちの手でその中身を更新していける点です。自分たちの社会をどのようなものにしていくかは、自分たちの手で変えて、次の世代に託していくことができる。

そのとき大切なのは、心にかかったものをそのままにしてしまわないで、疑問を持ったり、見方を変えて見ることによって、より良いあり方を探っていくこと。そこで力を発揮するのが既成の価値観を揺さぶる存在としてのアートなのではないかと思うのです。それぞれ揺さぶられる部分は違うかもしれませんが、訪れた人の新たな何かがはじまる場所に、この場所がなればうれしいです」

〈はじまりの美術館〉館長の岡部兼芳さん。

◯Information

《はじまりの美術館》

ウェブサイト:https://hajimari-ac.com/