『へんしんっ!』

全国順次公開中、自主上映会募集中

©2020 Tomoya Ishida

[STORY]

電動車椅子で生活をする石田智哉監督が、立教大学現代心理学部映像身体学科在学中に制作を開始。全盲の俳優、美月めぐみさん、ろう者のパフォーマー、佐沢静枝さんなどを訪ねながら、障害者の表現活動の可能性を探る。一方で、自身も監督として映画制作のやりかたに迷いを感じ、撮影、録音スタッフと対話を重ねながら、振付家でダンサーの砂連尾理さんによる舞台にパフォーマーとして出演することになる。さまざまな関係性のなかで、映画制作の過程を描いたドキュメンタリー。

©2020 Tomoya Ishida

日常のなかの会話も生活も、なにかを伝えるという意味では「表現」することと同じ

DIVERSITY IN THE ARTS TODAY(以下DA)

この映画は、立教大学現代心理学部映像身体学科の学生だった石田智哉さんが初めて長編の監督をした作品です。

ヴィヴィアン佐藤(以下ヴィヴィアン)

非常に自己言及的な映画でしたね。

障害者のことを描いているというよりも、自分自身が障害者であるという視点で、表現するということ、伝えるということはどういうことかを描いています。普段の生活、人と会話をするなかで、なにかを伝えるということも、すべてが表現することと同一ではないかという考えに行き着いたところがおもしろかったですね。すごく響きました。

DA

目が見えない俳優、美月めぐみさん、耳がきこえないパフォーマー、佐沢静枝さんなど、表現活動をしている人たちを訪ねて話を聞く一方、映画制作という表現をするうえで、かなりの迷いがあることも吐露していましたね。

ヴィヴィアン

迷っていましたね。制作するにあたり、録音やカメラのスタッフへ一方的に指示をする暴君にはなりたくないと。

一方で、打ち合わせのあと映画館からでるときに大きなトラックがあって、石田さんの車椅子の通行を邪魔しているシーンも描いていました。そのあとを録音の女性がすごい荷物をもって付いていくところも。とても危ないけれども、彼らの日常を美化することなく撮っていると感じました。つまり、自己言及的でありながらも、自分を客体化もしている。かといって完全な客体でもない。主観と客体を行ったり来たりしていました。

©2020 Tomoya Ishida

バレエダンサーも、障害者の身体もコンテクストが違うだけで、どちらも「おもしろい身体」。身体性が違っても会話できる

DA

暴君になりたくないと言っている石田さんに対して、ダンサーの砂連尾理さんが、表現も暴力だと言っていたのも印象的でした。障害があると普段からケアをしてもらう立場にある。だからといって受け身のままでいる立場にも、一方的に支配する立場にもなりたくない。

ヴィヴィアン

お芝居でもダンスでも舞台でスポットライトを浴びるのは、ステージに出ている人だけですが、そのまわりにはたくさんのサポーターがいます。映画制作でも、カメラや音声さんがいるからといって、支配下におくというわけではなく、彼らがいるから監督がなりたちます。それは介護であっても舞台であっても同じです。障害のあるなしにかかわらず、人はひとりでは生きていけませんからね。

DA

映画の終盤では、カフカの「変身」をモチーフにした砂連尾さんの舞台に、石田さんがパフォーマーとして出演しました。舞台上を車椅子で走り回ったり、車椅子からおりて床に寝そべったりしていました。踊ることが表現ならば、他者と踊るようなケアも表現であるという考えにいたったのも印象的でした。

©2020 Tomoya Ishida

ヴィヴィアン

演出の砂連尾さんは、電動車椅子から降りられない石田さんの身体を、優秀なバレエダンサーとはコンテクストが違うけれども、どちらもおもしろい身体だととらえていました。バレエというひとつのジャンルにおける価値観やものさしがあって、そこのなかで技術的にすぐれた人だけがすごいのではなくて、どんな人間でもそれぞれのものさしがある。

そうした身体同士は方向性が違っていても関係性を結ぶことだって、身体性が違っても会話をすることだってできる。実際にふたりは舞台でコラボレーションをしていました。

こうした姿勢で舞台をつくっていく砂連尾さんを描くことで、石田さんだけの話ではなく、砂連尾さんの話にもなっている。石田さんと一緒にこの映画をつくっている録音やカメラの女性の葛藤も描いている。全員が自分ごととして映画製作に携わっている。それもおもしろいと思います。

違う障害をもつ人同士は不自由なところが違うけれども、理解しあいたい、壁をとりはらいたいとする試み

DA

石田監督が人の思いや考えに触れ、舞台の上で表現をしたことで、新たな視点が増えました。

ヴィヴィアン

たとえば彼自身と聴覚障害のかた、視覚障害のかた、さまざまな障害者同士に存在する壁について。それぞれで不自由なところが違うけれども理解しあいたい、その壁をとっぱらいたい。そうしたこともこの映画をとおしてトライしていましたね。

DA

カテゴライズされることが多いのでしょう。見えないかたは見えないかた同士、聞こえないかたは聞こえないかた同士でいることが多いから、出会うことが少ないのかもしれません。共通言語をもちづらい。

ヴィヴィアン

ま、LGBTもそうですけどね(笑)。みんなそれぞれでまとまってしまうのですよ。

たとえば、もうなくなってしまいましたが、新宿二丁目の近くに昔デニーズがあって、土曜日や日曜日の朝方にいくと二丁目帰りの人たちがたくさんいました。ラグビーマッチョ系、熊系、ホスト系、女装系、ニューハーフ系、ジャニーズ系といったように、いろいろな人たちがいるように思うのだけれど、入り乱れているのではなく、テーブルごとになっているのね。熊系は熊系で、制服のように同じ格好をしている。

DA

まとまりがちなんですね。なんででしょう。心地よいのでしょうか。

ヴィヴィアン

まとまりがちです、だいたい。束になりやすいのでしょうね。私は、私自身がドラァグクイーンでありながらドラァグクイーンがいちばん苦手ですから、なるべく一緒にいたくありません。

DA

多様性があるようにみえて、あまり交わっていない。この映画は、見て見ぬふりしている多様性の壁のようなものを壊していく試みでもありますね。

©2020 Tomoya Ishida

音声ガイドも映像字幕も単なる記号ではなく、そこから広がる表現の世界がある

ヴィヴィアン

2016年公開の『LISTENリッスン』(日本/監督:牧原依里、雫境)というろう者のダンサーの映画があります。『へんしんっ!』にも登場する佐沢静枝さんも出演されているのですが、私も文章を寄せたりと、結構かかわっているのですが、そのときくらいからろうの人たちと遊んでいます。一緒にごはんを食べたりして。

DA

会話はどのようにされているのですか?

ヴィヴィアン

ろう者でLGBTという子が結構いて、レズビアンカップルの相手が、手話の同時通訳をやっています。それで一緒に話しているのですが、彼女の手話や、この映画にでてくる佐沢さんの手話を見ていると、結構わかりやすくて、覚えられそうだなと思いましたね。何回か見たら会話ができそう。飲みの席でくらいなら。

©2020 Tomoya Ishida

DA

とても楽しそうに表現されていますよね。

ヴィヴィアン

聞こえないかたへの字幕とか、見えないかたへの音声ガイドとか、そうしたものってある種の記号のようなものだと思いがちだけれど、実はそのなかで非常に豊かな世界があるもの。

たとえば海外で制作された映画には、外国語を翻訳した字幕がつきますが、そこに入る言葉や言いまわしって、すごくセンスが問われますよね。それと似ているのかなというのを思いましたね。

少し脱線してしまいますが、ロラン・バルトの写真論がありますでしょ。『明るい部屋』という著作のなかでストゥディウムとプンクトゥムという対立した写真の概念を紹介しています。両方とも体験から写真をどうとらえるかということなのですが、最初のストゥディウムは、いわゆる従来の写真のとらえかた。たとえば科学的、文化的に、その写真になにが写っているか、そこにどういう社会的な共通の記号があるということにつながっています。

もうひとつのプンクトゥムは、そうしたものを打ち破るようなもの。感情であったり、記号化されないものであったり、意味の過剰であったり、鈍い意味であったり、そうしたものの中に写真の役割があるのではないかというもの。

若かりし頃の母親が写っている一枚の写真を見て、なにも知らない人たちは、温室の中で立っているおばさんとしか認識しないけれども、バルトにとっては自分の経験の中で、唯一のお母さんである。つまりは記号ではないのですよね。手話も、字幕も、音声ガイドもお同様です。単なる記号ではなくて、そのなかには非常に豊かなものが含まれている。

パフォーマーの佐沢さんも、手話で行う踊りを、ただ振り付けとして伝えるのではなくて、彼女しかできない感情をだしながら、心に響くような表現をしています。それを彼女は「表現のイントネーション」と言っていましたけれど、単なる記号であることを超えたものとして存在しうる。それはべつに手話だけでなく、翻訳作業、字幕作業、音声ガイド制作にもいえることですよね。

会話がとぎれたときに聞こえてくる周囲の音という表現

DA

『へんしんっ!』では、字幕をつけるとともに、音声ガイドもみんなに聞いてもらいたいという石田監督の希望で、劇場上映では字幕、音声ガイドともデフォルトでした。音声ガイドを聞いて映画を見る体験は初めてだったのですが、会話だけでなく、まわりで起きていることなどを説明していて、それが意外と主観的でおもしろかったです。『へんしんっ!』というタイトルがでたとき、「へんしん、白抜きで、かわいいい文字」とあって、そうか、かわいい文字というところが大切なんだと感じました。

ヴィヴィアン

そうね、あと最後にみんなで踊るシーンがありますよね。あそこで「野球のノックの音」という言葉が入っていました。

あれはただ見ているだけなら、みんなが踊っている場所に隣接したグラウンドで練習している野球チームの金属バットの音が遠くで聞こえるとなる。でも、あのシーンはみんなが急に無言になって踊りだすというもの。そのときに周囲の音が急に聞こえてくるのです。

話をしていると、会話をしている人がいる場所だけを空間として認識していたけれども、会話がなくなったら遠くの音も空間の中に入りだすかのように、空間が広がっていく。あれはそういう表現を言いたかったのでしょうね。

©2020 Tomoya Ishida

DA

なるほど。どこに言及するか、しないかによって世界の広がりが変わっていく。なんとも詩的な表現ですね。おもしろい。

ヴィヴィアン

話さなくなると空間が広がりますよね。建築ワードだと、カクテルパーティー現象といいます。パーティーのように人が集まって話をしている場所で耳を澄ますと、ほかの遠いところにいる人の話や近くの人の話、グラスを合わせる音とかが急に聞こえだしたりしますよね。つまりは、どこに意識をおくかによって変わってくるというもの。

もともと古代ギリシャやローマのころから「ささやきの回廊」と呼ばれるものがあって、遠くの人の声がわざわざ聞こえるような仕組みをつくっていました。水戸芸術館で、磯崎新さんもやっていますね。

DA

音もデザインすることができる。

ヴィヴィアン

あえて遠いところの音を聞こえるようにしているから、悪口も聞こえてしまう。コミュニティの中には境界があるわけではないから、急に耳に入ってきた言葉に会話がひっぱられるということってありますよね。ひっぱったり、ひっぱられたり。

この映画でもそう。環境とか、関係性とか、その広がりとか、そういったものがテーマにもなってくる。さきほどから言っている最後の踊るシーンが象徴的ですよね。階段を5段おりていって会話がなくなったとき、グラウンド全体がステージになるというような。

DA

まさに記号ではない表現の広がりがありますね。

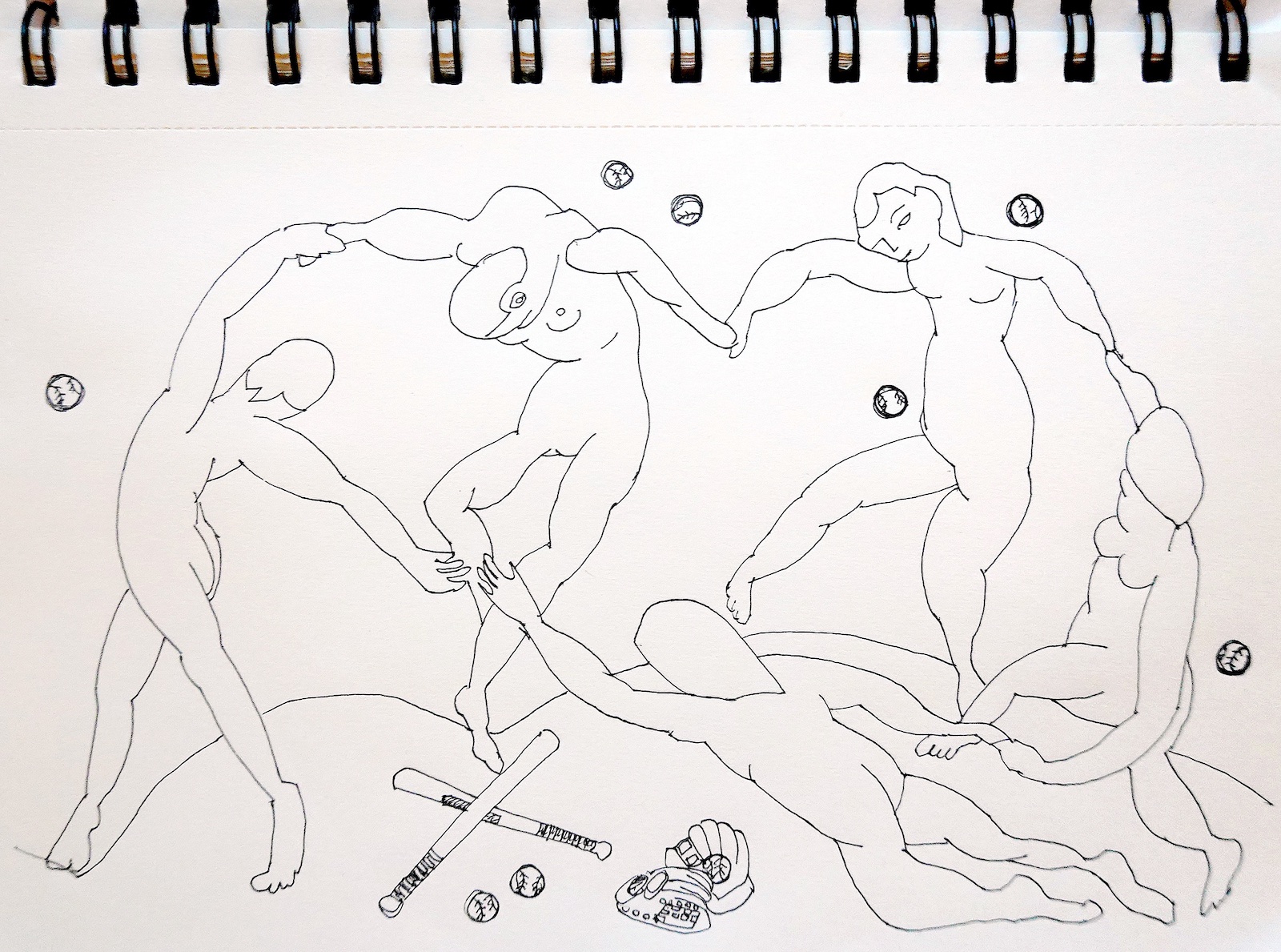

みんなで間合いをとりながら踊るラストシーンは、マチスの絵画のように美しい

ヴィヴィアン

音声解説だけでなく、効果音も大切ですよね。たとえば舞台でも歩くときの足音とか、衣擦れの音とか。見えないかたでも、そこに世界を感じられる。

また余談になりますが、『スター・ウォーズ』という映画のおもしろさっていろいろあると思うのですが、私がいつもきになるのが、衣擦れとか、座ったときの軋む音。ダースベイダーが身につけているものって、ラバーやPVC(ポリ塩化ビニール)でできているブーツやマント、グローブ、ブーツ。それってフェティッシュファッションですよね。さらに彼の宇宙船の床はリノリウムでできている。だからブーツとリノリウムがきゅっきゅっという音をたてるし、ラバーのマントがなびく音も布ではない音がする。グローブは握っただけで、ぎゅっぎゅっという音がする。

未来の話だけれども機関銃席のつくりは第二次世界大戦のときのような簡易的なものだから、建物が軋む音がよくします。そういうときの身体周辺で生まれる音が、いつも気になるし、好きなのです。『スター・ウォーズ』のストーリーには少しも感情移入できませんでしたが(笑)。だって地球人ではないというところで、全然入ってこない。宇宙年☓☓といわれても……と思いながらも、小学生のときからすべて劇場で見ていますけれど。

DA

どこをおもしろいと感じるか、カクテルパーティー現象じゃないけれども、選び取っているんでしょうね。そのなかに音で楽しむという選択肢もある。

ヴィヴィアン

そう、だからブラインド(目の見えない)の人でも、映画も舞台も楽しめる。

全盲の俳優、美月さんが、会話のなかでブラインドの人にテレビの話をしないようにという気遣いをされることが、うざいって言っていましたね。

DA

言っていました。あれは痛快でした。

©2020 Tomoya Ishida

ヴィヴィアン

こういうように他の障害の人々のことも知ろうとする姿勢がすごくおもしろいですよね。当然ではあるのですが。

LGBTでもみんなで集まって、生きにくさについて主張すること多いのですが、言い過ぎですよね。そうではなくて、ゲイパレードでも、女性デイでも、ゲイでよかった、ニューハーフでよかった、女性でよかったと、喜びや幸せを自慢する日があってもいいと思うのです。

DA

この映画にはそれがありますね。ラストの踊りにはそれぞれがそれぞれの身体で生きる幸せが表現されているように感じました。「個にこもらずに、他人に寄り添いすぎずに」という砂連尾さんの言葉が象徴しています。

ヴィヴィアン

無音で、だけれどもみんながそれぞれの間合いで踊っていました。間合いが必要ですよね。人との関係性においても。そうしてみんなで手をつないで、踊っている。まさにマチスの絵でしたね。非常に感動的な大団円でした。