「言葉でアートをみる」鑑賞法を開拓していく

美術鑑賞を始めて四半世紀。初めての美術鑑賞は彼女との美術館デートだった。

マッサージ師の資格をもつ白鳥さんは、当時、解剖学を勉強していたこともあり、話についていけるのではというシンプルな理由から、観たのはレオナルド・ダ・ヴィンチの解剖図展。

彼女がどんなふうに作品について説明してくれたのかは覚えていないというが、静かな美術館の雰囲気も含めた経験があまりに楽しくて、「全盲でも絵画鑑賞をできるかもしれない」と直感したという。

その後、美術館に電話をかけ、美術館の人にアテンドしてもらいながら、ひとりで美術館巡りを始めたというからすごい。

「断られたところはほとんどなかったですね。もちろん、最初に電話を受けた人は『そういうサービスをしていません』と言うのですが、僕からしてみればそれはもう織り込み済み。『そこを何とか』というと、最終的には『どうぞ』と」

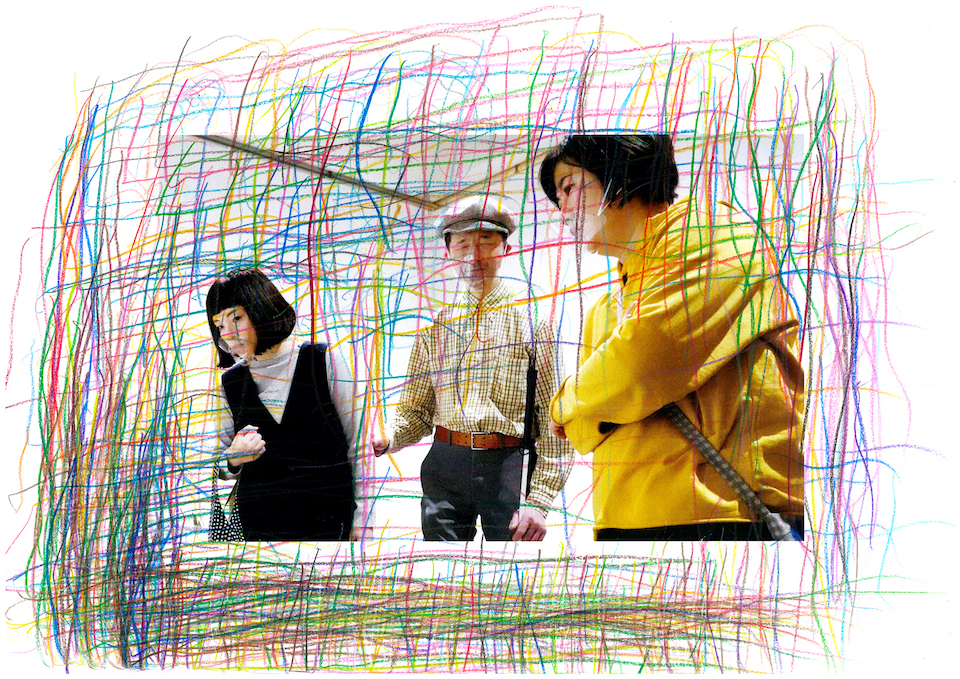

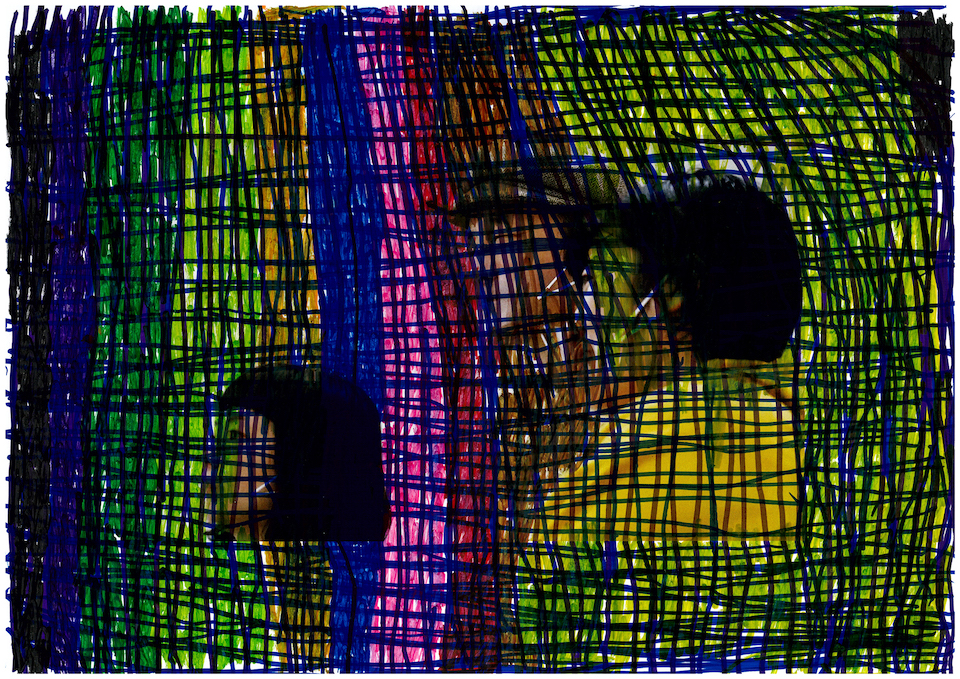

白鳥さんが美術館の人にお願いしたのは、アテンドしながら作品の印象などを言葉で教えて欲しいということ。つまり、「見える人」と会話をしながら鑑賞するのが白鳥さんのやり方。そうして日本各地の美術館をひとりで巡り、今では友人など「見える人」と年に何十回も美術館に通っている。鑑賞ワークショップでナビゲーターも務める白鳥さんが作品にアクセスする方法は会話。つまり言葉を通してアートをみているのだ。

鑑賞方法は人それぞれ。同じ作品を見ていても、違う意見がでてくるからこそおもしろい

「最初は僕からあまり求めずに、単純に見える人が見えるものを言葉にすることから始まって、それを見てどう思うか、何を感じるかといった話になると、エンジンがかかってくることが多い。そうすると僕のほうから『何でそう感じるの?』と聞きやすくなってきて、『この作品はもしかしてこういうことなんじゃないか?』といった作家の意図の読みに入っていくといい場面です。

目には見えない、その人にしかわかりえない主観的な話になってくると、みんなが自分の言葉でしゃべりだすから盛り上がってくる。おもしろいのは、同じものを見ていても結構違う意見が出てくること。そこからが僕の出番で、『あれ、さっき違うこと言ってなかった?』と突っ込みを入れるのが楽しい。作品鑑賞するときって、違和感ってすごくいいんです。

違和感がわからないまま終わったとしてもそれでいい。そもそも解決することが目標ではないから。あるとき、『この作品もこの作家もものすごく好きなのに、伝える言葉が出てこない』と言った人がいて、それいいなってすごく思ったんですよね」

白鳥さんが鑑賞ワークショップをナビゲートするとき、できるだけ枠を作らないよう心がけているという。正しい鑑賞法などなく、鑑賞方法は人それぞれ。どれも否定しないよう、どちらの方向に話が進んでもいいように、白鳥さんは常に自分をフラットでクリアなところに置いておくようにしている。

「全盲の人がいると、その人に何か説明しなきゃ、伝えなきゃと頑張ってしまう人も中にはいます。でも、あんまり頑張ってほしくもないんです。頑張ってしまうと、どうしても無理が来るので、頑張らなくてもいいですよ、というのも僕の役割。僕自身、見えている人の話を聞いていても、全部わかるわけではないし、全部聞いているわけでもないし、全部を信じているわけでもないですからと」

おもしろさは、作品の知識や情報を知ることではなく、誰かと一緒に見て言葉にするから起こり得ること

その人がまっさらな状態で作品と対峙し、ありのままの気持ちを伝えてくれたらそれでいい。白鳥さんは、その作品がどんな作品であるかという知識や情報を得たいわけではないという。

「鑑賞ワークショップで最初に一つだけお願いするのは、作家や作品についての周辺情報を知っていたとしても、最初だけは言わないでくださいということ。勉強したいのであれば最初から解説を聞くのもいいかもしれないけれど、僕は鑑賞がしたい。ああでもない、こうでもないとみんなで意見を言い合い、違和感を覚えたり、迷ったり、正反対の意見がぶつかり合ったりするプロセスがおもしろいし、そこで自分が何かを感じることが楽しい」

それは黙々と一人で作品を見ていては決してできない体験。誰かと一緒に見て、言葉にするからこそ起こることに白鳥さんはおもしろさを感じている。

「美術作品を目の前にすると、いろんな話ができるし、ともすれば自分の内面のことまで話してくれたりする。最終的に作品に戻ってくればいいわけで、言葉で作品を鑑賞することで、その人の背景が見えてくる。そんな生身の人間同士で交流できることが実は醍醐味。僕は結局は人と繋がっていたい。そのためのアートなのかもしれませんね」

そんなふうに美術鑑賞をしてきた結果、見える人との間の壁がなくなり、生きることがラクになったという白鳥さん。印象派の展覧会を美術館の職員の人と一緒に鑑賞したときの経験を語ってくれた。

「ある作品の前で『これは湖です』と説明してくれていたのに、しばらくして『スミマセン。あれは野原でした』と。彼は何度もその絵を見ているはずなのに、言語化したことで違和感を感じ、改めてよくよく見たことで自分の誤解に気がついた。

見えている人も実はそんなに見えているわけじゃないんだなあと。見えるもの、見てわかることは人それぞれ、その時々で一定じゃない。だったら見えない自分には何がわかって、何がわからないのか? そう考えていくと、見える見えないって、じつはそんなに大したことないんだなと思えたんですよね」