『ガルヴェイアスの犬』

「ほかにいくらでも場所はあったはずだが、行先は定まっていた」という印象的な一文で幕を開ける本作の舞台、ガルヴェイアスとはポルトガルの内陸部に実在する小さな村。作者ペイショットの故郷です。ここに真冬の夜、宇宙から巨大な何かが墜落してきます。さらにそれは強烈な異臭を放ち、村の空気を毒していきます。初めこそ大騒ぎしていた村人ですが、次第にそれぞれが自分の暮らしに追われ、それを忘れ日常に戻っていきます。SFのような幕開けながら、その後は村の住民の日常が細かに綴られていきます。とはいえ、そこには常に異臭があり、なぜか雨が降らなくなったガルヴェイアス。そして、何かの蓋が開いたかのように、村人それぞれが抱える秘密や悩みが次第に露わになってきます。

50年間兄を憎み続ける老人、夫の浮気相手に復讐をたくらむ主婦、張り切る若い女性教師へのいやがらせ、隣の家の少女に手を出す老人、村人に内緒でアフリカに家族を持つ男性……。どれほど都会から離れた田舎であろうと、代わり映えのしない毎日であろうと、一人一人の魂の奥を覗けば、唯一無二の物語があり、波立つ嵐があることがわかります。ヨーロッパの西の果ての国、ポルトガルの地方での暮らしが活写されているのに、東の列島に住む日本の私たちにも思い当たるようなこともたくさんあるのが不思議です。実際、この小説が翻訳出版された国を訪ねると、南米、東欧、アジア、アラブ、どの国の読者からも共感の言葉を受け取ると、著者であるペイショットは訪日時に語っていました。

どこにでもありそうな自らの故郷の村に「行先は定まっていた」と、どこにもない宇宙からの異物を据え置いたペイショットの、とてもポルトガル的で、とても普遍的な味わいがある不思議な小説です。第五回日本翻訳大賞受賞作。

ジョゼ・ルイス・ペイショット[著]、木下眞穂[翻訳]

『ガルヴェイアスの犬』新潮社、2018年

『家宝』

ブラジルはサンパウロの高級住宅街に暮らす老婦人のもとに、甥が駆け込んでくるところから小説は始まります。亡夫の家の「家宝」として彼女が大事にしてきたルビーに、偽物という鑑定が出されたことを報せに来たのです。しかし、なぜか老婦人は泰然としています……。

町の名士として尊敬されていた彼女の亡き夫は、実は同性愛者で、私設秘書と関係を結んでいました。同性愛が社会的に認められていない時代、それを知ったところで、若い妻だった彼女に何ができたでしょう。彼女は夫の友人である宝石商と次第に仲を深め、宝石鑑定の手ほどきを受けていきます。凝ったカットが施された「家宝」のルビーと、愛人から贈られたカボションカットのつるりとしたルビーとを大事にする彼女の人生は「中に不純物があるほうがルビーの価値は高い」という愛人の言葉をなぞるかのように、表裏一体の嘘と真実の上で流れていき、年月を経て、夫を見送り、愛人とも離れ、今は一人で静かな老境を迎えています。

ブラジルの都会の上流社会で表面的にはなだらかで穏やかな日々を送ったかに見える一人の女の人生の構築と成熟が、崩壊の予感を含みつつ130ページほどの中篇に濃厚に描かれています。詩のような原文の世界を見事に写した豊潤な訳文もまた、存分に味わってください。

ズウミーラ・ヒベイロ・タヴァーリス[著]、武田千香[翻訳]

『家宝』水声社、2017年

『忘却についての一般論』

この小説は、ポルトガルの植民地だったアンゴラの、独立から内戦終結までの約27年にわたる近代史を軸に描かれています。長引く戦争に翻弄される人々を描きながらも明るく軽やかな作品に仕上がっているのは、アンゴラの明るい空、歌うような響きの言葉たち、どこまでも逞しく生きる人々の生命力のなせる業でしょうか。

ルドという名の主人公は、ポルトガルに生まれ育ちましたが、唯一の肉親である姉の結婚に伴い、当時は植民地だったアンゴラの首都、ルアンダに移り住みます。ところが、ほどなくして戦争が激化し姉夫婦の消息が不明になり、ルドは、外からの襲撃を恐れて自宅がある高層マンションの入り口をセメントで固めて籠城生活を始め、そのまま戦争が終結するまで、27年間も飢えと孤独と戦いながら引きこもることになります。屋上に畑を作り、雨水を貯め、家具や書物を焼いて孤独に生き抜くルドに対して、建物の外に生きる人たちは実に賑やか。元秘密警察の私立探偵、失踪事件を得意とする記者、棺桶に入って脱獄する政治犯、母を殺されたストリートチルドレン……。

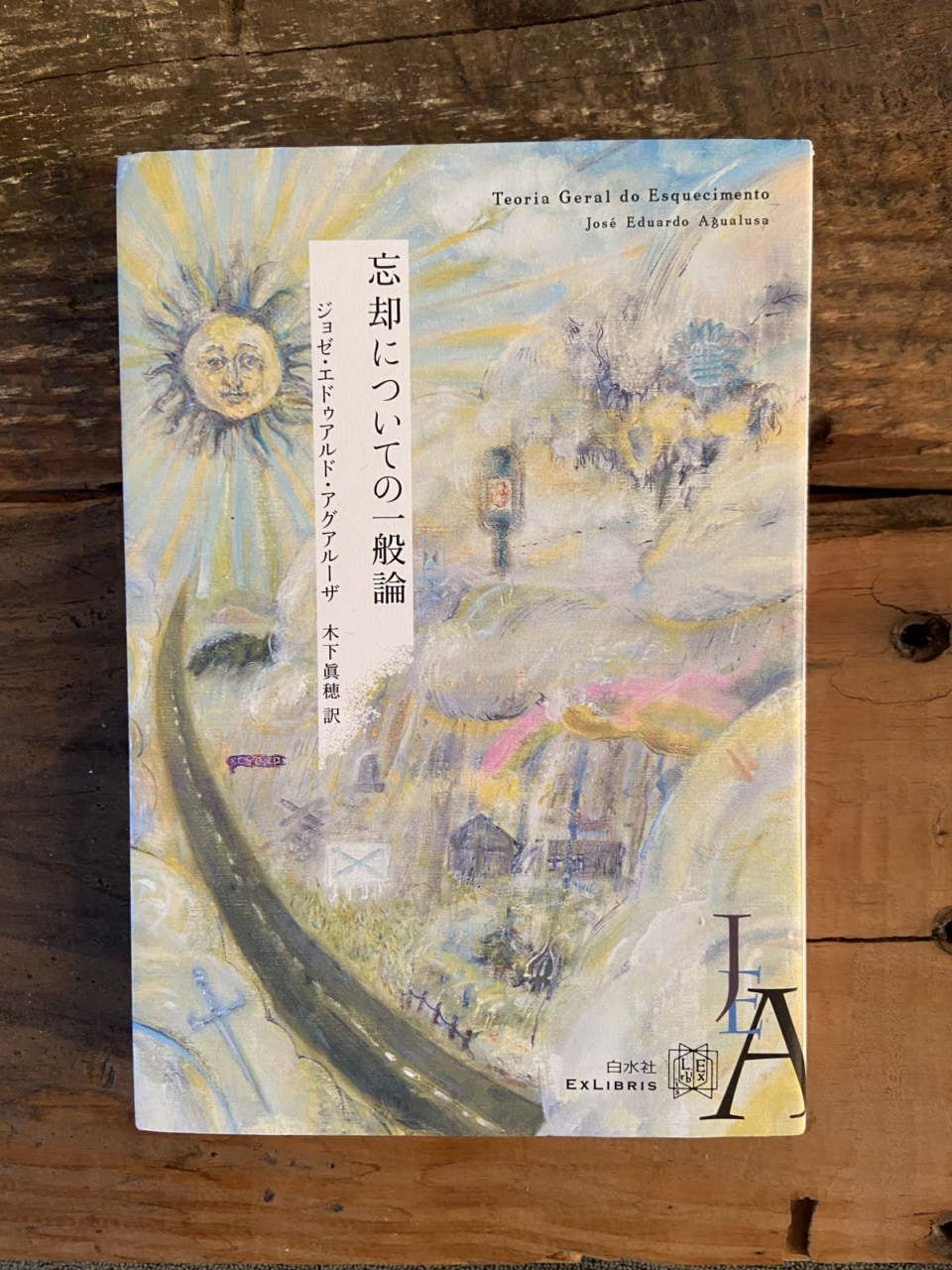

彼らの奇想天外なエピソードが万華鏡のように次第に一つの形を成していき、ルドの元に集結します。過去を忘却する人、したい人、できない人、そして忘却されることを願う人……、少し固めのタイトルと、広い空と明るい太陽が描かれた表紙の絵は、物語を読み終わってから見直すと、違う景色が見えてくるかもしれません。国際ダブリン文学賞受賞作。

ジョゼ・エドゥアルド・アグアルーザ[著]、木下眞穂[翻訳]

『忘却についての一般論』白水社、2020年

以上、3冊をご紹介したなかで、拙訳書が2冊も入ってしまいました。

といのも、ポルトガル語圏文学は、どの国のものであれ、日本での紹介がなかなか進んでいないのが現状なのです。アンゴラ文学にいたっては、ご紹介した『忘却についての一般論』が25年ぶり、2冊目の邦訳となります。「私の祖国はポルトガル語だ」とは、ポルトガルを代表する詩人、フェルナンド・ペソーア(1888~1935)の言葉です。

美しいポルトガル語で綴られた多様性豊かな文学をさらに日本の読者に届けたいと願っています。