自分の不自由さに気づいて、ものづくりを志す。

〈しょうぶ学園〉が独自のものづくりをしようと考え始めたのは、1983年ごろ。1973年の開所から10年後、僕が〈しょうぶ学園〉で働きだしたときからです。

学園で働く前は、1年間ほどアメリカにいたのですが、自分がなにもできないということに気づくんです。自由に憧れて行ったのに、言葉がしゃべれないという不自由さがある。自由なのに何もできないなら、自分の能力に頼る以外ない。そういうことを感じて1年暮らしたあと、帰国して学園で働き始めて、また自分がなにもできないことに気づく。不自由だから、なにかやらなければと始めたのが、ものづくりでした。

当時、学園では園芸や下請け作業をやっていましたが、園芸についても何も知らないから自信がない。そうしたときに、学園内の靴脱ぎ場の整備や、靴箱の修理を引き受けたのです。そこでしばらくやって、これだと思い “木工班”を立ち上げました。

当初は鉛筆立て、スプーンなどの小物から始めて、もっと大きなものもつくろうと、家具づくりも独学で行いました。「ちゃんとしたもの」をつくりたかったから、かんなの研ぎ方を習得して、きちんとした構造の家具づくりを試行錯誤していました。利用者2人に僕という3人で始めたのですが、基本的に利用者はペーパーをかけるなどのお手伝い。たら、あっという間に5年が経ちました。

福森伸統括施設長。

職員、利用者とともに「ちゃんとした」ものづくりを模索する。

この頃、「ちゃんとしたもの」がつくれるのは職員だと思っていたので、家具制作に携わっていたのは職員でした。すると世間では「福祉施設なのに利用者の作品ではない」と言われてしまうんです。福祉施設だと「誰がつくったか」がテーマになってしまう。でも、この頃からすでに、〈しょうぶ学園〉に属しているのだから、職員であろうが、利用者であろうが、誰がつくったっていいじゃないかという思いをもっていました。職員も工房の一員なのですから。

とはいえ、まだ利用者になにをさせるかの答えは見つかっていません。当時は園芸を中心に、下請けとして割りばし袋にはしをいれる作業をしていました。大島紬をやるのもこの時期から。難しい柄ものは2人くらいできる人がいましたが、ほとんどの人は柄がないものをひたすら織っていく。それでも下請けなので、1ヶ月間織り続けて3000円くらい。

自分たちのつくった家具が初めて売れたときは、うれしいとともに恥ずかしかった。つくった家具が実際に人の家で使われている様子を想像しては、どきどきしていました。でも、やっぱりうれしかった。そういう体験をほかの職員にもしてもらいたくて、1990年に陶芸をやる「土の工房」をつくるんです。一度も陶芸なんかしたことない職員に、ろくろの練習を始めてもらう。その後、1993年には「和紙工房」をつくりました。最初は牛乳パックで再生紙をつくっていたのだけど、楮をいれて和紙をつくろうと、見よう見まねで紙漉きを始めました。

布のグループは、1998年に下請け作業を撤廃して、裂き織り、刺繍、シルクスクリーンを使った布のクラフトづくりなどオリジナル作品づくりをスタート。1992年に「nui project(※)を立ち上げました。このころから個性的な作品ができ始めてはいたけれど、それをどうすることもできずに、作品が溜まっていた時代でもあります。学園としては下請けをやめて自分たちのものづくりをする方向へと展開し始めたのですが、まだ「ちゃんとすること=一般的であること」ことを目指す体制も残っていました。方向を変えたからといって、すべてがすぐに変わったわけではありませんでした。

※nui project

「針一本で縫い続ける」という行為から生まれる思いがけない表現を大切にしたプロジェクト。1992年のスタート以降、利用者それぞれのスタイルが光る刺繍作品を発表している。

(CAP) 〈しょうぶ学園〉でつくられたクラフト作品を展示・販売する「クラフトショップ ル・デポ」(2020年4月以降、新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、当面の間休業中)。

〈しょうぶ学園〉でつくられたクラフト作品を展示・販売する「クラフトショップ ル・デポ」(2020年4月以降、新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、当面の間休業中)。

「S-Plants」では、植物や利用者がペイントした植木鉢も販売される(2020年4月以降、新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、当面の間休業中)。

前面に「福祉」をださない展示会を続けたことで鍛えられた。

90年代前半は、「世の中に通用するちゃんとしたものをつくろう」という気持ちで、クラフト展や展示会をたくさん行いました。最初は、東京の渋谷にある自分が昔アルバイトをしていた店を3日間借り切って行いました。トラックを借りて、鹿児島からフェリーに乗って作品をもっていきました。

どうして鹿児島ではなかったかというと、どうしても「福祉」の目で見られたくなかったから。〈しょうぶ学園〉を知らないところで売れるかどうかの勝負をしたかった。100万円売れればいいと考えて行ったら、ちゃんと100万円分売れました。でも、かかった経費も100万円(笑)。利益はまったく出なかったけれど、自分としては大成功でした。

また、福岡では10年以上展示会をやったので、相当鍛えられました。常連客がすぐについて、批判や評価をしてもらえるのがよかった。展示のタイトルは「工房しょうぶの展覧会」。よく見ると、下のほうに〈社会福祉法人太陽会しょうぶ学園〉と書いてあるのですが、ぱっと見ただけでは福祉施設の展覧会とはわからないから、来場者が製品を見て「これはいいね、これはあんまり好きじゃないわね」といろいろな声が聞こえてくる。それが僕ら素人集団にとってすごく勉強になりました。

学園内にあるアートギャラリー「Sギャラリー」で、2019年7〜8月に開催された「工房しょうぶ 手描きのTシャツ展」(「Sギャラリー」は2020年4月以降、当面の間休業中)。

用途をかえることで、マイナスがプラスとなるものづくりへ。

振り返ると、学園のものづくりは5年くらいごとにゆっくりと変わっていきました。次のきっかけは1997年ごろ。クラフトではなく作品として展覧会に出展したことで「アート」の要素が出てきました。それと同時に、いわゆる「邪道」といわれるもののつくりかたを、正当化するフレームへとすり替えるやりかたをみつけた。つまり、「ちゃんとしたものをつくらないといけない」と正当化を求めても、利用者は釘で傷をつけたり、破ったりと、どうしても正当でないつくり方をしてしまう。だから、そこで正当性を強いるのではなく、「邪道なつくりかた」と「それを正当化するフレーム」を組み合わせようと思ったわけです。

できないのに、できるように正すのはお互いが苦しい。だったらもっと本人ができることで、認められることはできないものかと、この数年の間、妻(現副施設長・福森順子さん)と考えてきたんです。すると、そもそも利用者の制作が認められるってどういうことだという疑問に行き着きました。だったら、傷をつけたり、はみ出たり、破れたりということを、商品としてどこかに食い込ませることはできないのかということを考えた。釘で傷をつけたあとに漆塗りをした酒器、酒膳で飲む酒がめちゃくちゃうまいこと(笑)。

このように用途を変えることで、マイナスだと思われていた面がいきなりプラスに転じるというものづくりをしてみよう。職員がアイデアをだして創意工夫をすることで、つるつるを教えるよりも、ぎざぎざが得意の人たちのぎざぎざを組み込ませることを考えるものづくりをしていこうという結論になったんです。

それでも、この考えは職員の間にすぐには浸透していきません。なぜなら商品として売れなかったから。僕も最初は不安だったし、自信がありませんでした。〈しょうぶ学園〉のものづくりが注目されるようになったのは、1999年から2000年にかけて日本全国7カ所をまわった『アウトサイダー巡回展』を主宰してから。これをやって人々が注目をし始めてから、こうした考え方が職員にも広がっていって、その後、数多くの展覧会をとおしてさまざまな人と出会い、お互い影響を受け合いながら理解者が増えてきた。〈しょうぶ学園〉ではこのように45年かけて、もののつくり方とともに、自分たちの考え方を変えてきました。今も完成形ではもちろんありません。これからも変わっていくでしょうね。

利用者との関係のなかで、職員自身が「何をつくるか」を見つけていく。

利用者になにかを教えるのではなく、職員自身がなにをつくるかを考える。このことは〈しょうぶ学園〉の特徴だと思っています。職員だけがつくったものもありますが、多くは利用者との関係のなかでつくられます。どちらかというと利用者から影響を受けて、職員がものをつくっているという感じ。利用者の作品をピックアップして額に入れることもするけど、職員自身が自分に向き合って何をつくるかということに重きをおいている。それが最初からのテーマだからです。

「利用者の作品づくりをコーディネートするというより、自分が何をつくるかを考えて、実際に手を動かしなさい」といつも職員には言っている。「ものづくり」をやったことがない人のほうが、僕はちょっと楽しみなんです。だって「自分もできるんだ」って本人がびっくりすることが多いから。できるってわかっている人は安心だけど、おもしろくない(笑)。こうしてやってきた結果、今まで何人もの職員がつくれるようになっている。

スーパー素人が育っていくのは、お互いとてもうれしいし、意味のあることなのです。

利用者だけでなく、職員だって個性的であってほしい。

最近、職員には「自分なりのおしゃれをしてください」と、毎日口に出して言っています。つまりそれは「個性を出してください」ということ。施設は自分を着飾らないでいいところだと思っている人が多いけど、そうじゃない。美しい環境はひとり一人の個性から生まれていく。自分も含めて(笑)。つまり、職員自身も自己を認めていかないといけないと。

最近、学園のなかで意見を述べる人が増えて、自由な感じになってきた。「かっこいい服装しているじゃん」「どこで買ったの?」みたいな話がされるようになった。以前はそういう話って、仕事中はタブーだった。

利用者たちは個性を自由にしていく時代にだんだんと変わってきていた。真っ直ぐにちゃんとつくらなくていい、自分なりのやりかたでいいとなったから。奇声を発したいときはなんらかの理由があるし、おとなしい人は静かにしていていい。気性の荒い人はそういう人だから、それを認めていこうとなった。だけど、ある日、気づいてしまうのです。職員を認めてないって。

それまでは、職員に「ちゃんとつくれ」ってことばかりを言っていました。でも、職員も利用者も同じだということにようやく気づいた。そこから少しラクになりました。説得するのをやめて、「君は君だね」と思うようになったら、違う意見も共有できるようになった。人に対して、人と違っていることを指導するよりも、違うものだとして話していけば、働くことが楽しくなるはずだ。

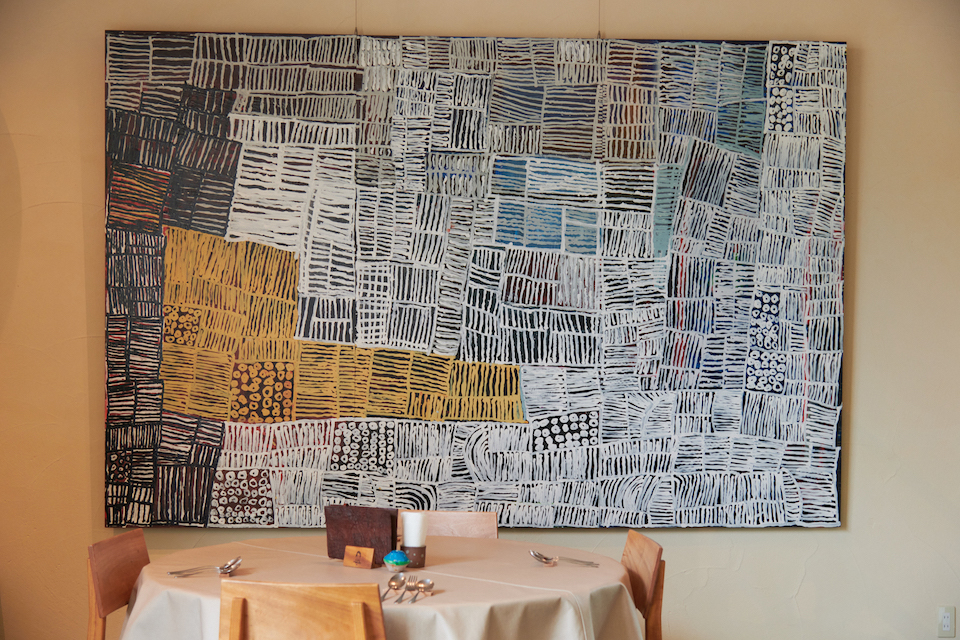

利用者の作品が飾られる「パスタ&カフェ Otafuku」/2019年7月取材(2020年4月以降、新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、当面の間休業中)。

利用者の作品が飾られる「パスタ&カフェ Otafuku」/2019年7月取材(2020年4月以降、新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、当面の間休業中)。

価値観の違いを乗り越えて。

みんなそれぞれに自分の良さみたいなものを持ち合わせている。利用者には、もっているものをそのまま出してもらう。僕ら職員は、知識と訓練によって技術を身につけることが得意だからそれに向かう。このように考え方をわけたつくり方をして、役割分担をしっかりとする。そうすると「障害というのはどこにあるか」となっていく。僕らがいないと彼らは活かされないし、彼らがいないと僕たちはなにもつくれないわけですから、お互いの力が必要なのです。

僕たちは作品を完成させて、主に展示することや販売することを目標にしてものづくりをしていくのだけど、利用者たちは完成することよりもむしろつくっているときを大切にしている。だって、完成するまでの工程が楽しくてやっているのだから、それが終わってしまうと悲しい。「完成の悲しみ」のようですよね。僕らとはそういう価値観の違いもある。

「布の工房」で、切った残りが山になっていて、僕たちはそれを美しいと思う。だからくずれそうな残糸の塊をスプレーで固めることにした(笑)。それを真剣にアートだ、何だと僕たちは言っているけど、彼らにとってはたまたま置いたものであって、それはただの残糸。欲もなにもない。僕らはそれに飛びついて、アートだといって説明する。

「でも、作品はこんなにおもしろいだろう」という相反する思いを自覚して、世に紹介することも大切だと思っています。

取材/2019年7月

◯Information

〈しょうぶ学園〉

鹿児島県鹿児島市吉野町5066

電話:099-243-6639

https://www.shobu.jp/