今回の共演者

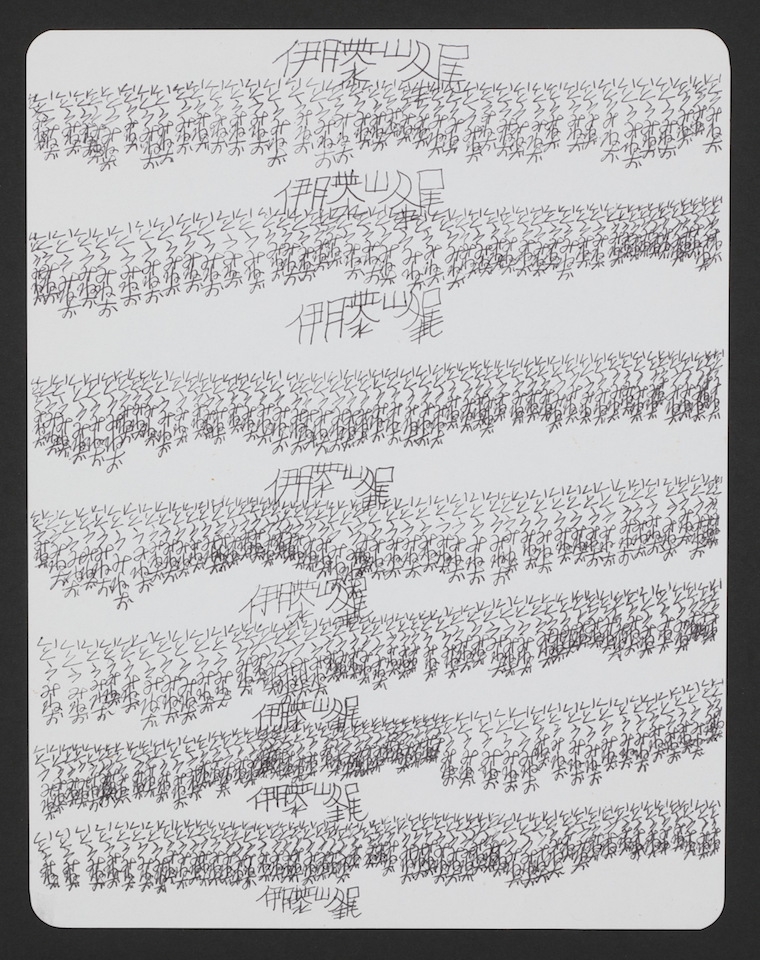

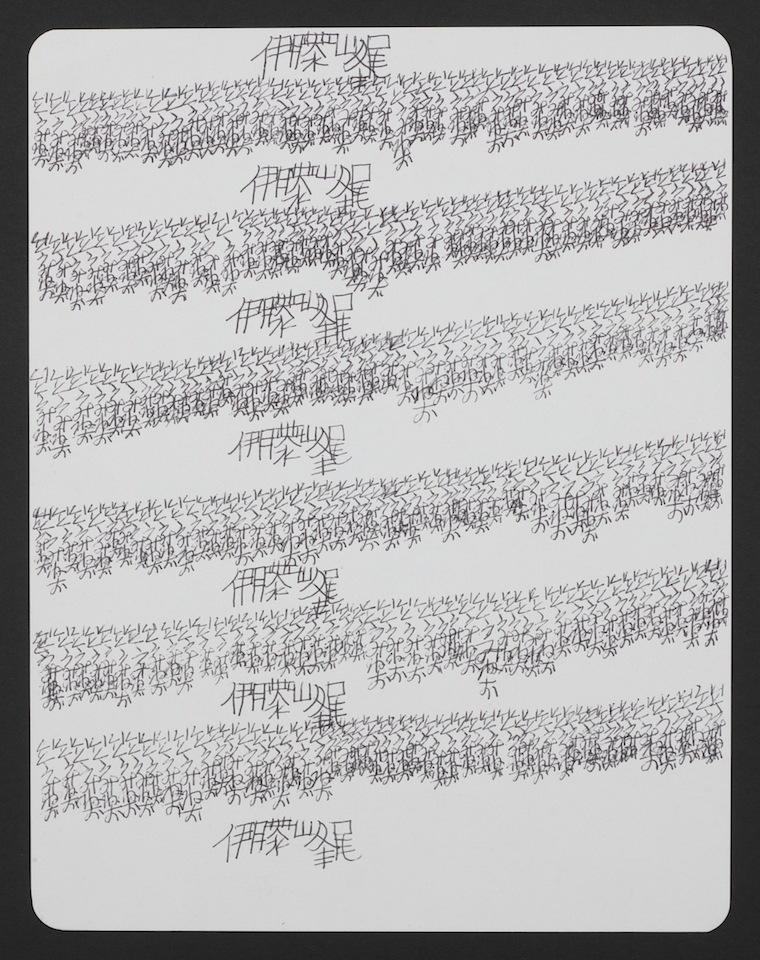

伊藤峰尾

ITO Mineo(1964-)

1964年生まれ、福島県在住。作品に描かれているのは、作家本人のフルネーム。ダウン症の彼に字を書くことを教えたのは父親だった。小学校にあがる前には、平仮名で名前が書けるようになった。2003年に父が亡くなり、サインをすべき書類を目の前にして、伊藤自身が「書く」と言った。漢字で「名前を書く」練習は行為となり、その後も続いた。空き時間ができると、母がとっておいた洋服や菓子の包装紙に書いた。いったん書き始めると、他のことが目に入らないくらいの集中力で、一文字ひと文字、ゆっくりと時間をかけて。

「いとう みねお」/245×190mm /白ボール紙にボールペン/2003 ~2008 年/日本財団所蔵

この作品を見たときは、まっさきに楽譜だなと思ったんです。近づくと人の名前だってわかるんですが、ぱっと見たときの印象を大事に、実際はどうだかはおいておいて。

楽譜といっても、山あり谷ありのものではなく、単調でわりと同じようなメロディなんですね。ほら、下のほうにずっとかたまっていて、上はポンポンと同じ間隔で刻まれている。

舞台はロシアのとある公園。季節は秋。そこにほとんど盲目に近い老ピアニストがいるの。名前が、なんとかビッチというような。彼は午後の散歩でこの公園にやって来ていて、ベンチで休んでいる。するとこの楽譜らしきものが3枚ほど、目の前に落ちているのを見つけるんです。

彼はほとんど見えないものですから、ブラームスにしろ、チャイコフスキーにしろ、すべての楽曲を暗譜しているんですね。だから見えなくても弾けるんです。そのため最近はほとんど楽譜を手にしたことすらなかったんですけれども、楽譜らしきものが目の前にあるんで手に取ってはみたものの、ぼやっとしているだけでよくは見えない。

「いとう みねお」/245×190mm /白ボール紙にボールペン/2003 ~2008 年/日本財団所蔵

でもなんだか心惹かれて、うちに持って帰って、ピアノの前にその楽譜を置いて、なんとか読み取りながら弾くんですね。そして覚え込もうと思って、なんべんも、なんべんも練習するんです。けれども、何度弾いてもなにか物足りなさを感じるんです

彼はロシアではものすごい有名なピアニストなんです。静かな高級住宅街に住んでいまして、家のある通りには楡の並木があることから、「楡の木通り」という名前がつけられています。老ピアニストの向かいも高級住宅街なんだけど、そこに外交官の一家が移り住んできたの。その向かい家にはお嬢ちゃんがいるのね。外交官の家庭だから、すぐに転校転校で友達がいなくて寂しい思いをしているのだけど、彼女はフルートを習っていて、そのフルートが友達。うまくなったのか、うまくならないのか自分でもわからないのだけども、フルートを吹いて、その音を聞いていると心が落ち着くの。

ある日、通りの向かいの家からピアノの音が聴こえてくる。弾いているのは、もちろんあの老ピアニスト。彼女は耳を澄まして聞いているのだけど、やっぱりなにか物足りなく感じる。いいのだけれども「肝心のメロディが抜けているんじゃない?」と思うわけ。それで自分で勝手に「このメロディがいいかな」なんて吹いているんですね。耳を澄ませながら小さな音で。来る日も来る日も同じように。すると、だんだんメロディもしっかりしてきて、老ピアニストのほうも暗譜するくらいに弾きこんでいる。

しかしながら老人は耳が遠いから、彼女のフルートの音は聴こえないんです。女の子はピアノは聴こえているのだけど、フルートを吹いちゃうとその音のほうが大きいから、ピアノと合わさった音は聴こえない。ふたつの音がちょうどよく聴けるのは、楡の木通りを歩く人たち。右からフルート、左からピアノというように、両側から聴こえてくる。

すぐにこの美しい音楽は評判になり、「そういえばあそこを通ると、いい音楽が聴こえないわねぇ」「新しいわねぇ」というように、大評判ではないけれど、ちょっとしたときの話の端にのぼるようになった

「このまま完成できたらいいなぁ」、女の子は毎日を楽しく過ごしていたのだけれども、外交官のお父さんがすぐに別の国に行くことになって、引っ越してしまったの。でも、ピアニストはそのことを知らないから、ただただ彼のパートだけをその後も弾き続けている。楡の木通りの住人たちは、もうあの美しい音楽は、聴けないのねと寂しがったといいます。

彼が感じていた「物足りなさ」は、結局埋まったかって? それはやっぱり埋まらないでしょうね。彼の中にも「こんなメロディを合わせたらいい」というのも生まれたかもしれないけど、なにせほら国立音楽学校をでている真面目な人だから、楽譜通りにしか弾けないの。

「いとう みねお」/264×199mm/白ボール紙にボールペン/2003〜2008/日本財団所蔵

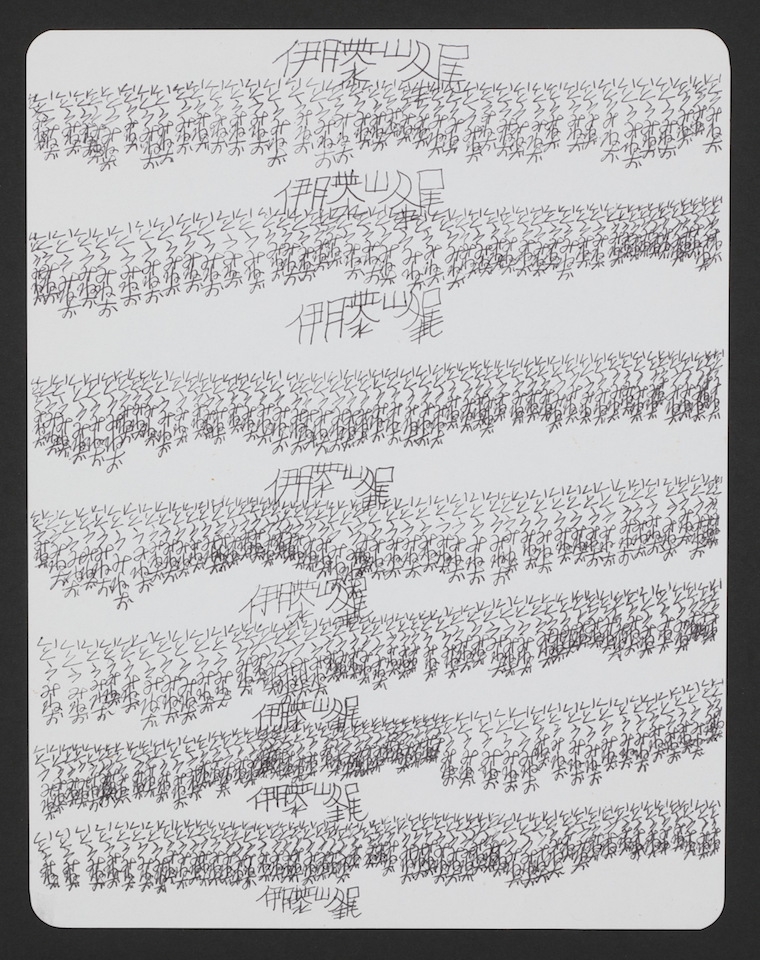

そんな妄想をして改めてこの作品を見ると、低音部が混み合っていて、ずしんとくるような低い音が、16分音符のようにデンデンデンデンと続いている。上のほうに目をやると、高音がティンティンティンティンと遮断機のような一定のリズムを刻んでいて、まるで人に警戒を呼び起こすような気配もある。いってみればそれは不安な音なのだけど、だから彼女が吹いたフルートの音というのは、そうした方向とは違う、甘く悲しく切ない、美しいメロディだったのではなかろうかと。

そのふたつが合わさった音は、楡の木通りの住人たちだけが耳にできた。という、ロシアの幻の名曲のお話です。

「いとう みねお」/245×190mm /白ボール紙にボールペン/2003 ~2008 年/日本財団所蔵

<<イッセー尾形の妄ソー芸術鑑賞術~その1>>

俳優、脚本家、演出家として、ひとり舞台で日々新たな世界を生み出すイッセーさんに、妄ソーを楽しく行うためのコツをうかがいました。

宝物へと近づくためどうやって「溝」を乗り越えていくか。

ネタにしろ、小説にしろ、考えるときは、誰かに話すときのように考えることが多いかもしれないな。子どもでも誰でも作り話をするときは、相手の集中力をうかがいながら、相手の興味を引くように話している。もちろん自分がワクワクしないと聞いてはくれないんだけど、そういう相手を想定しながら考えているみたいだね。

僕の妄想のコツは、宝物を遠のかせること。たとえば楽譜だったら、よく見えない楽譜のほうがおもしろいじゃない。ちゃんと見えるものよりも、そこに到達できないもののほうに魅力を感じる。手に取ったら終わっちゃうから、なかなか手にできなくて、その距離を楽しむっていうのかな。

だから「どこからその宝物に近づくか」、あるいは「どうやって宝物を遠ざけようか」と考えるのが好きみたい。だって遠ざければ遠ざけるほど、宝物になっていくじゃない。もしかしたら、最初に「宝物」があるわけではなくて、「遠ざける」という行為がまずあって、あとから「宝物」が生まれてくるのかもしれないな。

物がある場所へ行くには、絶対に溝がある。だけどそれは過酷な溝じゃなくて、楽しい溝でね。溝を乗り越えるという行為自体から、悲しかったり、おかしかったり、滑稽だったり、悲劇だったりが生まれてくる。そうやって溝を乗り越えれば乗り越えるほど、宝物の輝きが増すというのかな。はじめから、完璧だと終わっちゃうじゃない。ただただ終わらせたくないという思いもあるのかもしれないな。