その非凡さを理解し、また憧れることもアート

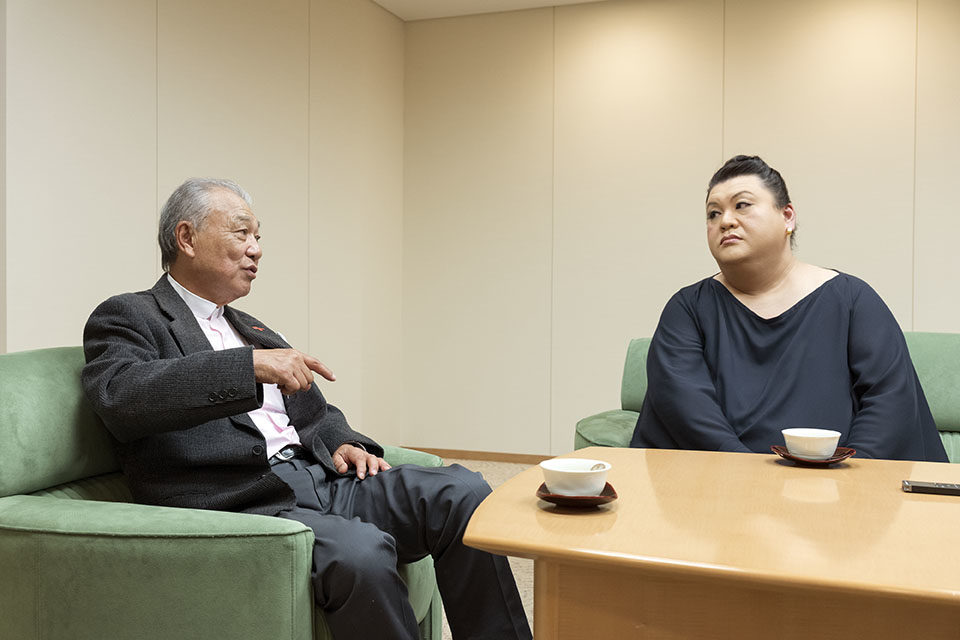

赤坂にある日本財団ビル。このビルの中には2020年東京パラリンピック競技大会の成功とパラスポーツの振興を目的に設立された、日本財団パラリンピックサポートセンター(パラサポ)とパラリンピック競技団体の共同オフィスも入居している。今回、パラサポの顧問を務めるマツコ・デラックスさんにとっても縁あるこの場所で、二人の対談を敢行。日本財団が所蔵する作品の一部を眺めながら、まずは障害者によるアート作品に対する想いを共有することから始まった。

〈アール・ブリュット・ジャポネ展〉をきっかけに日本財団が収蔵した622点の中から40点ほどの作品を笹川会長と一緒に鑑賞するマツコさん。

マツコ・デラックス(以下、マツコ):実は私、がさつに見えてアートは嫌いじゃないの。日々ルーティンワークの中で生きてると、心がどんどん動かなくなってくるじゃない? そういう暮らしの中で、アートはすごくわかりやすく心を動かしてくれるから。たとえば女優の宮城まり子さんが設立した〈ねむの木学園〉という社会福祉施設があって、そこで宮城さんは学園で生活をしている子どもたちに絵を描くといった創作活動の時間を設けていた。〈ねむの木学園〉と宮城さんの創作活動は、昔テレビで特集されていてそれを観て興味を持ち始めたんだけど、その学園に今も所属している方で、すごく好きな絵を描く方がいるの。お名前は確か……、そうそう、ほんめとしみつさんという方。どの作品も本当に素敵なのよ。

笹川陽平(以下、笹川):障害のある方の作品は、原始的な魅力がある。立派に見せようとか、名前を売り出そうとか、そういう自己主張がない方たちもたくさんいます。そんなほんめさんの作品を目の前にして、マツコさんは名前や経歴に関係なく素直に心が動かされた。とても素朴な感動をもらった。本来、アートはそういうものなんだけど、そういう出会いかたってなかなかできないものだったりする。まずは作家の名前や情報からその作品を判断するような見かたになってしまうことが多いから。

マツコ:有名な画家ですよっていうクレジットがあると、その瞬間に自分を高揚させちゃう部分はありますよね。だからそういうクレジットも何もなくほんめさんのような作品をぱっと見せられると……、自分ってなんてつまんない人間なんだろうと思ってしまう。

笹川:作品に情報がないぶん、すごく自分を試されるような気持ちにもなるね。でもそれが障害者のアートから得られる新鮮な刺激でしょう? 日本財団は今、そんな障害者のアートを622点収蔵しているんです。今日はそこからほんの一部になってしまうけれど、マツコさんにぜひ作品を見てもらいたいと思ってね。

マツコ:それだけの作品をどうやって集めたの?

笹川:きっかけは2010年から2011年にかけてパリで行われた〈アール・ブリュット・ジャポネ展〉。これは障害のある日本人作家63名による作品を展示する展覧会で、日本財団が助成をしたんです。この展覧会の目的は作品が美術的な価値を認められた上で、「障害」という言葉そのものが社会に肯定的な意味として認知されていくことだったんだけど、結果的にね、展覧会は会期も延長するくらい大成功をおさめた。それで日本財団としてはせっかく集った貴重な作品が展覧会後に散逸してしまうのを避けたいという思いから、約7割の作品を収蔵させてもらうことになって、これを機に、日本財団はアール・ブリュット支援事業を立ち上げたんです。

マツコ:収蔵するということは非凡な才能を持った人を見つける作業でもあるわけだから、これは慈善事業ではなくて最終的には国益になるかもしれないことの一つよね。

笹川:そうですね。そもそも当時の日本は、こういった作品を多くの美術館で展示・所蔵するまでには至っていなかった。だから日本財団がこれらの作品を適切に保管しながら、美術作品としてふさわしい展覧会への作品の貸し出しを行うことを決めたんです。そして全国各地に古民家を改修した美術館を設備して、企画運営支援を行ってきました。一方、こうした展開の中で、障害福祉の現場で育まれたアートには、アール・ブリュットを含めて、いくつもの言葉や考え方があることもわかってきました。そこで2017年度からは、名称を新しく「日本財団DIVERSITY IN THE ARTS」と改めて、さまざまなアート活動に対して多様性をテーマにこの事業の可能性を探ることにしたんです。

現在「日本財団DIVERSITY IN THE ARTS」の取り組みのもと、今年10月に開催する展覧会で出品予定の作家、清水千秋さん(滋賀県「やまなみ工房」所属)が、マツコさんをモデルにした作品。これを観たマツコさんは、「あらっ何、これは私?随分細く描いてくれてる!」とコメント。「気を使われているね(笑)」(笹川会長)。「うん、すごく使われている(笑)」(マツコ)。そんなたのしい会話もあった。

“売れる”のは、いいこと?

マツコ:作品はギャラリーで販売はされていないの?

笹川:マーケットに出すことは基本慎重になっている。だけど作家さんによっては海外のアートフェアに出展して、何十万という価格がついたりもしていますね。

マツコ:アートに、要はお金という経済活動が組み込まれてしまうことって必ずしも悪いことではないと思うの。たとえばゴッホが生前のときに1枚でも絵が売れていたら、彼はもうちょっと幸福に生きることができたかもしれない。もちろん幸福に生きられなかったからこそゴッホだっていう部分もあるし、その辺りは難しいところではあるけれど、でもやっぱりご飯は食べてほしいし、雨風は凌いで欲しいって思うじゃない。それに経済がかかわったとしても、作家自体がその経済の中で動いているのか、その外で心が動いているのかは、やっぱり作品を観る側が気づく部分だと思うのよ。

笹川:作家は純真な気持ちで描いているからね。その本人に対してどう周りが受け止め、理解をして、動いていくのか。一人ひとり違うわけだから難しい問題もたくさんあります。

マツコ:そこは適切な形でちゃんと見守っていかないとですよね。今、収蔵作品の一部を見せてもらいながら思ったけれど、やっぱり私のような凡人と違って、作品を作る人たちは、著名な人も無名の人も昔から相当変わった人たちなのよ。きっと非凡すぎるから、うまく取り繕って社会の中で生きることができないわけよね。だからその非凡さを、ものすごくわかりやすく伝える手段として、アートが存在することはすごく自然なことよね。

笹川:そうだね。

マツコ:裸の大将で有名な画家の山下清さんの切り絵の作品なんかを見ても思うけど、もう常軌を逸しているもの。それを山下さんは何年もかけて作り上げるわけでしょう。今、ここで見せていただいた作品もそう。私にはどれも到底できないことなのね。そのことへの敬意や憧れのようなものもまた、アートだと思うのよ。そう考えていくと、障害ってなんなのかっていうことよね。むしろ凡人の私の方が障害抱えているようなところあるもの。

笹川:そうそう、「無くて七癖あって四十八癖」ってことわざであるようにみんな大なり小なり癖や障害を抱えているんですよ。

マツコ:今のところ、対外的にすごくわかりやすい部分を抜き出して私たちは障害者と呼んでいるけれど、私をはじめとする一見わかりにくい健常者だって、社会にいろいろと負担をかけながら、一方でケアもされながら生きているわけだから。なのにまるで世の中に自分は一切迷惑をかけてないと思って生きてるじゃない? そのことをつい忘れがちなのよね。そういう視点で考えてみても、私はアートにはそれを気づかせる力があると思う。

いつか障害という言葉がなくなったらいい

笹川:障害者と健常者という分け方も、もう無理があって、そもそも一人ひとりが立っている歴史も文化も人種もみんな違うから。それからつい最近まで外形的に人間を男と女と二通りに分けてきたんだけど、それを外形ではなく心的状況から見ると、そう単純には割り切れないのがLGBTの問題でしょう。突き詰めていければ私の中にも恐らく1割か2割ぐらい、女性的なものがあるだろうしね。

マツコ:0か100じゃないから。

笹川:だから極端にいくと人間一人ひとりみんな違う。それを単純に外形的なものだったり、たとえば宗教であったり、あるいは国家ということだったり、いろいろと区切ってきたけれど、それではもう立ち行かなくなってきたことをみんな気づきだしたわけだよね。その結果として、多様性という言葉を使いはじめた。

マツコ:そうなの。だからこれからは“差がある”ってことがどんどん無意味になってくると思うの。たとえば器具の進化によって、オリンピック選手よりもパラリンピック選手の方が遠くに跳べることができてしまう時代じゃない。そうやってもっといろんなものが進化して、手足が不自由な人たちが健常者と変わらずに暮らせるようなすごいものが、きっと作られる日が来る。そうなってくると、今まで常識とされていた“差異”が意味をなくしてくると思うのよ。最終的には違う言語を持つ者同士だって普通に会話できる装置がおそらくでてきちゃうわけじゃない? そうするといつか国境すら意味がなくなってくる。それに近づいてきている過程の中で、先ほど会長がお話されたみたいに今までわかりやすくアイコンのように「違います」って言われてきたものに対して、その分け方はもう違うんじゃないの?って。今、世界は肌で感じているんだと思う。それを急に多様性、ダイバーシティという言葉で共通言語化しているわけだけど、またかっこよく使うだけで終わってしまうのだけは嫌だなと思うのよ。

笹川:そこが一番の問題で、みんなダイバーシティのことは、頭でわかっているけど、行動は別になってしまうところがね。その原因の一つに現代社会はあまりにも文化が発達しすぎて、人間としての生活自体に潤いがない方向にいってしまったような気がするんですよ。たとえばもっと昔は、家庭は三世代が同居していたし、自分の地域や学校に目の不自由な人もいたし、知的障害のある人もいたし、高齢者もいた。いろんな特性のある人たちが一緒に生活していたでしょう。でも今は郊外に立派な施設ができて、それぞれの立場でみんな分離されてしまって、街は健常者と呼ばれる人ばかりになってしまった。そこをもう一度つなげていかないと。

マツコ:人間が相手のすべてを理解することなんて無理よね。でもたとえばアール・ブリュットを通じて好きな画家が一人できた、パラリンピックを通じて好きなアスリートができた、というだけで、障害というものに対するイメージが変わって、知ろうとするきっかけにつながるじゃない? だから、まずきっかけとして知ってもらうことは無知であることよりははるかにいい。

笹川:マツコさんに顧問になっていただいている日本財団パラリンピックサポートセンターもね、2020年を一つのきっかけとして、健常者も障害者もみんなが同等に生活できる、そういう社会を作りましょうと。それを難しい言葉で言えばインクルーシブな社会に変えたいと。それが2020年のレガシーとして残らなきゃいけないっていうのは、もう日本財団の一貫した姿勢なんですよ。そこを目指して、今アプローチをしている段階かな。たとえばBmapsというバリアフリー地図アプリがあるんだけれど、これは障害者や高齢者、ベビーカー利用者や外国人など、多様なユーザーが外出時に求める情報を共有できるアプリなんです。車椅子でも行けるレストランここにありますよ、バリアフリーが進んでいるホテルはここですよというのがわかるよう日本中に呼びかけて、目指すは100万カ所、マップの中に入るように進めています。

マツコ:たとえどんなにインターネットが発達しても、検索してそこにたどり着くには自分の意思がないとできないわけだから、そういう社会の中で今、日本財団がやろうとしてることは、その意思となるきっかけを生み出すような作業ですよね。

笹川:そうだね。

マツコ:20年、30年かけて社会は変わったとは思うの。街を見ても感じるじゃない? 多目的トイレが増えて、スロープが増えた。私の子どもの頃には想像ができなかったから。そういう中で2020年はさらにわかりやすく街をリニューアルするチャンス。いろんな精神論もあるとは思うけれど、私はもうただ単純に1個でも使いやすいトイレを増やして、1個でも使いやすいスロープを増やして、1個でも目の不自由な方や、車いすの方が動きやすい施設を作ってほしい。何かすごいスポーツ施設よりもそれがレガシーだと思う。

笹川:いつか障害という言葉もなくなるといい。本当は使いたくないんだけどね。真の多様性とは、言葉がなくなることですね。

マツコ:本当に。何かほかにいい言い方ないのかな。会長、一緒に考えましょうよ。