人とは違う。その姿勢をアートに託して

京都駅からJR嵯峨野線で20分。田園風景の広がる亀岡にある障害者支援施設〈みずのき〉を訪れた。玄関入り口の壁には数点の絵画が飾られている。その絵画の高い芸術性に強く心惹かれつつ、中へと進むと、階段の廊下や食堂の壁にも、ほどよい距離感で絵画が飾られていた。

障害者支援施設〈みずのき〉にて、施設長の沼津雅子さん(右)と〈みずのき美術館〉のキュレーター、奥山理子さん(左)。

作品のすべては〈みずのき〉の利用者によって描かれたものだった。しばらく足を留めて眺めていると、すぐ傍らには24時間、利用者と利用者を支える職員の日常がある。作品と出合って心ときめく体験も、日常の暮らしの中で巻き起こるさまざまな出来事も、この〈みずのき〉では同じ一線上にあって繋がっている。施設長の沼津雅子さんは言う。

「利用者が施設で過ごす多くの時間をアートの視点で捉えてみようと意識しています。アートは、絵を描くといった手法だけを指すのではなく、視点や考え方までを含んでいると思うので。人は一人ひとり違う、ということをしっかりと受け止めて、その視点をアートに託しています」

この〈みずのき〉の眼差しの土台となっているのが、今から約50年前の1964年、施設の余暇活動の一つとして始められた絵画教室にある。重い障害のある人たちが豊かに暮らす環境をつくること。創設者の出口光平さんがその一環として絵の時間を設けた。指導にあたったのは、日本画家の西垣籌一さん。古い鶏小屋跡で始めた絵画教室は、画用紙にクレパスを使って自由に絵を描くというものだった。

「教室が始まって15年ほど経ったころから西垣先生は一部の利用者の芸術性の高さに注目し、選抜するようになりました。画家を育てることを念頭に置いた、本格的な指導を始めたのです。良い作品とは何か、良くない作品とは何かについて真剣に向き合い続け、作品の良し悪しに対しては、障害の有無を問わずに評価し教育をされたのです」

西垣先生が亡くなる直前に〈みずのき〉の施設長に就任したという沼津さんは、絵画教室の黎明期は体感していない。それでも西垣先生のもとで絵を描き続けた利用者の姿と作品に心揺さぶられてきた沼津さんは、西垣先生が伝えようとしてきたことの本質を今も問い続けている。

「先生が大切にしたことは、利用者一人ひとりの内面にあるものを理解しようとしたこと。そして絵を通じて彼らの素養を育み、それを持って彼らが社会で生きていけるように願ったことでした。技法を叩き込んだだけではありません。計画的な指導法を持っていたというだけでは説明しきれない、人間としての交流がまず先にあったからこそ、結果的に先生の教育は起こりえない成果を生み出したのではないでしょうか」

現在では、絵画教室のメンバーは高齢化し、また何名かは他界した。従来の絵画教室は幕を閉じたが、「それでも絵を描きたい、ここは居心地のいい場所、と受け止めている利用者がいるんです」という〈みずのき〉では、現代美術家の森太三さんが見守る中、地域の作業所に通う若い人たちや、絵画教室時代のメンバーも含め約10名が今もアトリエで絵を描き続けている。また、毎週土曜日の午前には、自身も美術作家である特別支援学校の教員のサポートで、入所利用者がゆったりと気の向くままに絵を描く時間を設けてきた。

1964年、〈みずのき〉にて始まった絵画教室。鶏小屋跡をアトリエにしたこの空間で、“絵を描くこと”に出合った〈みずのき〉の寮生たちの作品は、その後、世界を魅了することとなる。

画像提供:みずのき美術館

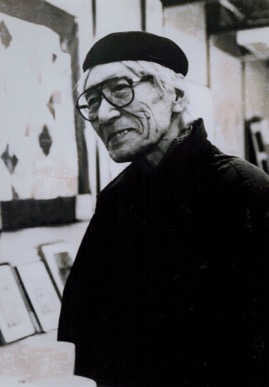

西垣籌一[にしがき・ちゅういち]/1912年〜2000年。画家。京都市立絵画専門学校(現京都市立芸術大学)助教授(1943−1949年)のち高校教師を経て、1964年よりみずのき寮(現みずのき)で知的障害者に対する美術教育を実践した。(「無心の画家たち –知的障害者寮の30年–」/NHKブックス/1996年発行より一部引用)

画像提供:みずのき美術館

アール・ブリュットと〈みずのき〉の出合い

西垣先生から始まった約50年にも及ぶアート活動の中で、約1万8000点を数える絵画作品が生み出されていった〈みずのき〉。その作品の保存管理を目的とした新しい収蔵庫の整備と、今後の研究に活かすための作品や活動のデジタル・アーカイブ化が、日本財団の支援によって取り組まれている。

作家別、サイズ別に分類して収納できるこの収蔵庫には、1万8000点にも及ぶ作品が管理されている。

「西垣先生を通じてみずのきが出合った芸術的な時間は、〈みずのき〉にとって最大の財産だと思っています。私たちは作品とともに積み重ねられた時間を丁寧にアーカイブすることで過去を知り、未来への糧にしていきたいと思っています」と話すのは〈みずのき美術館〉キュレーターの奥山理子さんだ。

亀岡駅から歩いて10分ほどの商店街の一角に〈みずのき美術館〉はある。もとは床屋だった築90年余りの町屋を建築家の乾久美子さんが改修し、アートディレクターの菊地敦己さんが美術館のロゴデザインを手がけた。美術館の入り口の横には床屋でお馴染みの赤・白・青のサインポールを残している。この〈みずのき美術館〉は、〈みずのき〉の作品を所蔵作品とし、作品の保存・研究と同時にアール・ブリュット01について考えることをコンセプトにした美術館として、2012年に開館した。

「アール・ブリュット。この言葉と概念はフランスの画家ジャン・デュビュッフェが生み出したものですが、私はデュビュッフェがこの言葉を生み出すに至った時代背景を想像し、考えることに意味があると思っています。デュビュッフェが当時の社会の中で芸術に対し感じた強烈な疑問や反発の中で、出合うこととなった作品の衝撃というものが、そのままアール・ブリュットという言葉に表されているように思います」

アール・ブリュットと〈みずのき〉の出合い。それは1994年、スイス・ローザンヌ市のアール・ブリュット・コレクション02に〈みずのき〉の作品32点がアジアで初めて永久収蔵されたことがきっかけだった。その後、〈みずのき〉は日本のアール・ブリュットの草分け的存在として国内外に認知されていく。

「ある瞬間、アール・ブリュット・コレクションの目に〈みずのき〉の絵が留まった。このことをきっかけに〈みずのき〉はアール・ブリュットに出合ったわけですけど、みずのき絵画教室の歴史とアール・ブリュットが経てきた歴史は、それぞれ別のこととして向き合っていかなくてはならないなと思います。〈みずのき〉とアール・ブリュットが、認証関係にあるのではなく、接点が生まれた理由こそおもしろいはずです。だからこそ〈みずのき美術館〉では、所蔵作品のアーカイブ化に取り組みながら、アール・ブリュットを考えていきたいと思っています」

西垣先生が伝えたかったこと

通りと裏庭には大きな窓。凛としながらも風通し良い空気に包まれた美術館内を見学していると、奥山さんが図形のようなものが描かれた画用紙をたくさん出してくれた。それは西垣先生が当時の利用者に出していた課題の練習作品だった。

「これは当時の利用者に、造形テストと色彩構成の課題に取り組んでもらったときの練習作品です。この造形テストは、トヨタ財団の研究助成を受けて知的障害のある人たちへの絵画教育の可能性を探る研究の一環として行われました。課題は10ありましたが、たとえば造形テストの課題1。これは見本に描かれた丸と四角をそのまま模写してみるという課題です。これを利用者に取り組んでもらうと、忠実に模写できる人、丸の中にさらに丸を描く人、筆跡がおぼつかない丸の中を赤く塗りつぶす人。いろんな個性が見えてきます。それをシンプルに観察するための手立てとしてこの造形テストはとても意義があり、このテストが、利用者自身が描いた作品を読み解くための手がかりになったのではないでしょうか」

見せてもらった課題の中には〈みずのき〉で出会った福村惣太夫さんが描いたものもあった。福村さんは絵画教室開設当初からのメンバーで、その作品は高く評価された。人懐っこい笑顔をしている福村さんは、言葉を持たない。でもこちらが挨拶のために名刺を渡すと、描き下ろしの自分の名刺をお返しにくれるチャーミングな人だった。

1936年生まれの福村惣太夫さん。50年以上絵を描き続けている。現在もなお、月2回のアトリエでの時間と、グループホームでの夕食後などに作品を生み出している。

「互いの違いが豊かさだということに気づき、認め合う姿勢、気づいた時には喜び合い、伸ばそうとする視点。西垣先生が私たちに真に伝えたかったことはこういうことではないだろうか? そうやって先生の想いを日々想像しながら、そのための〈みずのき〉の施設、美術館での取り組みがあるのではないかと考えています。それをつねに模索しながら、一つひとつ丁寧に向き合っていきたい。そしてやがてその取り組み自体が、利用者や職員の誇りのひとつになったらいいな…と思います」

重い知的障害のある人の暮らしを支える現実は、計り知れない様々な困難とともにある。それはきっと、50年前に西垣先生が見つめてきた風景と変わりはない。けれど、アートの可能性はいつだって暮らしの中にあり、私たちの傍を離れない。

Information

みずのき美術館

〒621-0861

京都府亀岡市北町 18

TEL : 0771-20-1888

開館時間:10:00 – 18:00

休館日:月曜・火曜(但し、祝日の場合は開館)

みずのき美術館ウェブページ