たくさんの大きな瞳に、じっと見つめられ。

こちらを見つめる瞳、瞳、瞳、たまにヒゲ。 少女マンガのような大きな瞳をもった人々がびっしりと描かれ、こちらを見ている。女性ばかりと思いきや、たまに男性もいる。 鹿児島にある<しょうぶ学園>に所属する鵜木二三子さんの絵画作品を最初目にしたときは、大きすぎるいくつもの瞳と、艶めかしいまなざしに、正直ぎょっとした。なにかを見透かされているかのような、期待されているかのような感じがして、胸のあたりがざわざわとなった。 けれども、こうしてなにごとかを訴えかけ、しっかりと届けるのも才能なのだ。「次はどんなものが描かれるのだろう?」と気になって作品を見ていくうちに、どんどんツボにはまってしまった。なにかを語りかけるかのように、たくさんの瞳がこちらを向いて、少女マンガ的かわいさと、シュールな愛くるしさが混在した「二三子ワールド」にどっぷりと浸っていたくなるのだ。

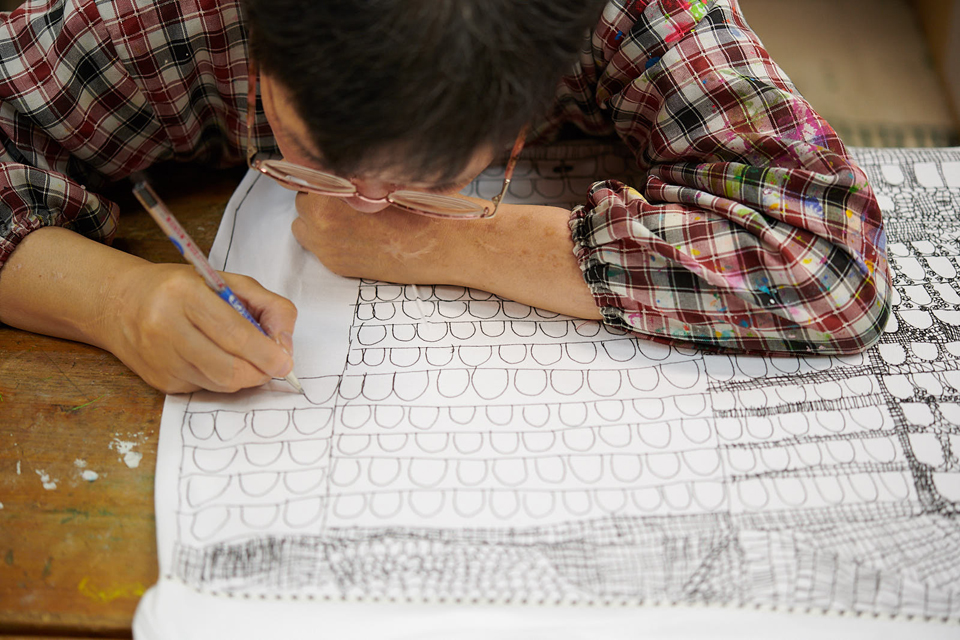

「和紙/絵画造形の工房」で制作に没頭する鵜木二三子さん。

工房の仲間がやって来て、制作の合間にしばしおしゃべり。

<しょうぶ学園>には、「木の工房」「布の工房」「土の工房」など工房が複数あり、それぞれで創作活動が行われている。二三子さんの作品と最初に出合ったのは、「和紙/絵画造形の工房」だった。 この工房内で利用者たちは、紙だけでなく、いろいろな素材・場所にそれぞれのスタイルで作品を描いていく。工房を訪れたとき、二三子さんが描いていたのは、幅1.1メートル、長さ7メートルもある布地だった。秋に学園内にある「しょうぶ学園 Sギャラリー」で行われる彼女の個展にむけて、描いた後の布地を職員が加工して、プロダクトとして販売する予定だという。こうした利用者と職員が協働して制作にあたるのも、<しょうぶ学園>の特徴なのだ。 「おねえさんたち、どこから来たの?」 「おねえさん、青いマニキュアしている」 二三子さんは大作を描きながらも、人なつっこい目を輝かせながら、気さくに話しかけてくれるから、こちらもつられて質問してみる。 「青、好きですか?」 「好き」 そう言ってにっこり笑ったあと、二三子さんは布地に向かい、女性と花を描き始めた。 彼女が描く布地に塗り込められていた色は黒かと思いきや、よくよく見ると、深くて濃い青色だった。

「和紙/絵画造形の工房」のドアペインティング。中央の男性と女性が二三子さん作。

「和紙/絵画造形の工房」のドアペインティング。

それぞれが自分のペースで創作を楽しむ「和紙/絵画造形の工房」。

ものすごい速さでTシャツに描いていく二三子さん。もちろん下描きはなし。

すでに制作を終了した工房仲間に見守られて作品づくり。このTシャツは、夏に開催された「工房しょうぶ手描きのTシャツ展」で販売された。

午前の作業を終え、昼食をとったあと、二三子さんはTシャツの作品づくりに取り掛かっていた。夏に「しょうぶ学園 Sギャラリー」で開催される「工房しょうぶ手描きのTシャツ展」では、利用者たちが描いた一点もののTシャツが賑やかに並び、販売されるのだ。 細いペンをもった二三子さんは、なんの躊躇なく、ものすごいスピードで描き進めていた。もちろん下描きはなし。おしゃべりもなし。一心不乱にTシャツへと向かう二三子さんからは、午前中とは打って変わった集中力、そしてエネルギーが感じられた。 こうしてあっという間に作品を描ききってしまう利用者たちにとっては、工房のありとあらゆる場所がキャンバスとなる。「和紙/絵画造形の工房」の床や壁、ドアにいたるまで、色とりどりの作品が賑やかに埋め尽くす。 二三子さんの作品が描かれているのは、工房内にあるトイレのドア。女性用には女性の、男性用には男性の顔が描かれている。そうした顔に一斉に見つめられながらドアを開けると、なんとも言えない気恥ずかしさ、それを超えたおもしろさすら感じられる。そんな顔の横の壁には、もっと個性的な顔があった。メガネの奥からやさしげな瞳がのぞくその顔には、ふさふさと黒いヒゲがたなびいているのだ。 「これはうちの職員なんですよ」と教えてくれたのは、デザイン室主任補佐の小野好美さん。 実は、二三子さんが描くこうした顔の多くは、モデルとなる人がいて、ほとんどの場合、それは職員なんだという。それはどういうことなのだろう?

「家族」のように大切な人への思いを原動力に。

「二三子さんの『陶芸オブジェ「人」2017』という立体作品は、2018年に大分県立美術館の「Action! 展」で、天井から吊して展示したのですが、まるで天に召されるかのような神々しさだったんです」と小野さんは振り返る。 なるほど、細長い体に長い脚、その先にある小さな頭は、それぞれが思い思いに上を向き、幸福そうに微笑んでいる。この一体一体にも実は、職員の名前が彫られているという。 一方、『土のオブジェ「人」2019』を並べてみると、そこに祭壇が現れたかと思うほどのプリミティブさが感じられる。 「こちらは、どこかの国や地域の神様みたいですよね」と小野さんは言う。 確かに、天に召されるかのような陶芸オブジェは、絵画作品のイメージからすると意外性があって驚いたけれども、この土のオブジェも相当な存在感がある。すごい振り幅。 でも、この土のオブジェ、よくよく見てみると、大きな瞳をもち、頭や体には花がかたどられているものもあり、しっかりと「二三子ワールド」になっているのだ。 さらに、机の上に並べられた作りかけの半球の作品「土のお面」は、ヒゲの中から現れた顔なのだという。 「ヒゲの職員を描いているうちに、ヒゲの立体がつくられ、どんどんヒゲの割合が増え、今はヒゲの中から顔が現れるようになりました。進化の過程を見ているようです(笑)」と小野さんは教えてくれた。

職員への思いが綴られた手紙。

職員への土の手紙。

「土の工房」にある二三子さんの机。バケツのなかには、日々つくられる作品がたくさん。一升瓶は形どりのためにある。

二三子さんが<しょうぶ学園>に入園した2015年当初、最初に所属したのは「土の工房」だった。そこでは人の形をした立体作品のほか、朝ごはんで食べたパン、九州固有のサツマイモ、黄金千貫といった振り幅の広い作品がつくられている。 こうした工房での活動とは別に、二三子さんはよく職員に手紙を描いている。そこには職員への感謝の気持ちが綴られるとともに、職員の似顔絵が描かれている。 「二三子さんは、絵も描いたほうがいいんじゃなかろうか」。 <しょうぶ学園>統括施設長、福森伸さんの発案で、二三子さんは週1で「和紙/絵画造形の工房」へ通うようになり、みるみる絵画の才能を開花させていった。現在も「土の工房」と「和紙/絵画造形の工房」両方に所属していて、ふたつの工房を横断しながら創作活動を続けている。 「ほかの利用者さんの制作物に影響されて、いろいろなタイプの作品をつくることがあるのですが、それがだんだんと自分のスタイルになっているようですね。女性、男性の顔は最初からオリジナルでやっていました。そこは変わっていませんね」と「土の工房」職員の畠田裕子さん。 少女マンガが好きで、塗り絵もよくやっているという二三子さん。こうした「女の子」らしい影響を受けつつも、二三子さんの作品には「女の子」があまり表に見せない「情念」や「執念」も隠すことなく表現される。だけどそのベースには「少女マンガ」や「ぬりえ」というポップさと軽やかさがあるから、心がざわっとしながらも、視線がそらせなくなり、クセになって見てしまう。 今も工房での制作とは別に、職員宛ての手紙を綴り、似顔絵を描き続ける二三子さんにとって、創作の原動力は「人への思い」なのだろう。あるとき職員の顔を彫った土の作品のタイトルを二三子さんに尋ねると、「家族」という答えがにこやかに返ってきたという。二三子さんが描く大きな瞳は、家族のように大切に思う人たちへの愛情表現のひとつなのだろう。 ふたつの工房をかけもちして、さまざまなクリエーションをする二三子さんに、「絵を描くのと、粘土するのどっちが好き?」と尋ねると、「絵!」と迷わず答えた二三子さんの目も、彼女が描く瞳に劣ることなく、きらきらと輝いていた。

「和紙/絵画造形の工房」の壁に飾られる二三子さんの作品。

園内で販売されている手描きの植木鉢(写真中央の鉢が鵜木二三子さんの作品)。

手描きの植木鉢(写真中央の鉢が鵜木二三子さんの作品)。