スターではなく、日常のヒロインを撮りたかった。

― 今回公開になる『人生、ただいま修行中』もそうですが、パリに暮らすろう者たちの世界を描いた『音のない世界で』(1992年)、森の中の精神科診療所の生活を綴った『すべての些細な事柄』(1996年)など、監督の作品を見て思うのは、違うことを個性ととらえ、そうした多様性を慈しみながらつくられているということ。『人生、ただいま修行中』も、看護師の卵のお話しだと思って見ていたのですが、ふたを開けると、看護実習生だけでなく患者の気持ちにも、指導する先生の気持ちにもなれて、それぞれの立場でいろいろなことを感じられる当事者になれました。それは監督自身がどの出演者に対しても向けている、やさしいまなざしがあるからこそだということを感じました。

まさに、『人生、ただいま修行中』も多様性を念頭においてつくりました。1人ないし2人の主人公的な人にフォーカスすることも可能でしたが、私はそれには興味がなく、ご覧になっていただいたとおり、看護師の卵たちの群像劇になっています。彼らは出自も違えば、育ってきた文化も違う、肌の色も違う、社会階層も違う。そうした生徒たちが一緒に学んでいく。その姿を多様性とともに描きたかったんです。

― 医療関係者のなかでも、医師ではなく、看護師にフォーカスを当てようと思ったのはなぜでしょう?

逆にどうして、あなたはその質問をなさるのですか? 医師に焦点を当てたほうが適切と思われるからですか?

― いえ、そうではなく、どうしても病院におけるスターであるお医者さんに目が行きがちになってしまうからです。自分の命を直接的に救ってくれるのは彼らでもありますし。

だからそうなんですよ。私が興味を抱くのは、スターじゃない人たちのほう。日常のヒーロー・ヒロインたちを撮影したかった。

看護師はまさに日常のヒーロー・ヒロインです。看護師の仕事は非常に過酷で、低賃金で勤務時間も不規則のなか、患者が抱えている様々な苦痛を日常的に受け止めなければいけません。ときに患者からは攻撃的な言葉を投げかけられることだってあるでしょう。上司や医師との関係性にだって苦労があります。それでも日々、自分の責務を全うしなければいけないのが看護師という仕事なのに、実際の社会ではこの現実とはほど遠い、どこか「白衣の天使」という理想像、ステレオタイプなイメージが溢れているように思っていました。つまり私は、看護師の現場がきちんと語られる機会や場所があまりないことに、ジレンマがあったのです。そもそも医療システムのヒエラルキーにおいては、まず光が当たるのは医師ですから。

映画『人生、ただいま修行中』より。 ©️Archipel 35, France 3 Cinéma, Longride -2018

映画『人生、ただいま修行中』より。 ©️Archipel 35, France 3 Cinéma, Longride -2018

― この映画を撮ることになった、そもそものきっかけを教えてください。

2016年1月、私は塞栓症で救急救命室に運ばれ、その後集中治療室に移りました。快復した時に、医療関係者のみなさん、特に看護師のみなさんに敬意を表そうとこの映画を作ることを決心したんです。私の母が第二次世界大戦中に看護師をしていたこと、現在姪っ子が看護師であることもささやかなきっかけになっているかもしれません。

― 撮影するにあたって、何かリサーチや準備はされましたか?

ドキュメンタリーを撮るときの前提として、私は撮影対象に対して自分が無知であること、無知だからこそ知りたい、学びたいから撮るという姿勢があります。そこには過去の経験や撮影ノウハウは通用しませんし、対象と過ごし、自分が学んでいくそのプロセス自体が撮影ともいえるので、事前準備はほとんどしません。今回であればその対象が看護師の卵のみなさんだったわけですが、彼らに会うことで「何が起きるだろうか?」という好奇心を持って、看護師の世界に飛び込みました。そこには先入観も何もないのです。

― どのくらいの期間をかけて撮影されましたか?

撮影期間に関しては、撮影は約40日、5カ月にわたって行いました。連続して撮影はせず、1週間に2〜3日の不規則なペースでした。物語の2つ目のパートにあたる、生徒の研修を追った病院での撮影には時間がかかりましたね。行政の許可がなかなか下りず、辛抱強く、頑なな姿勢で臨む必要がありました。幸いほとんどの場合で許可をいただけました。

映画『人生、ただいま修行中』より。 ©️Archipel 35, France 3 Cinéma, Longride -2018

映画『人生、ただいま修行中』より。 ©️Archipel 35, France 3 Cinéma, Longride -2018

― 物語の1つの目のパートでは、看護師の心得を習得する講義に始まり、生徒たちが適切な手の洗い方、注射器などの医療器具の取扱い、患者を動かす介助法といった治療技術の習得をしていくシーンで構成されています。このときの生徒たちはまだ初々しく、現場の雰囲気も賑やかですよね。ところが2つ目のパートになって研修の場に駆り出されると一転。生徒たちはさまざまな現実に直面することになります。

講義の時点では、まだ現実感がなく、論理的です。すべてが“フィクション”であり、患者はまだ紙の上だけしか存在していません。実習でも、人形や他の生徒、時には俳優も相手に練習をしますが、依然として他者の命と距離がありますが、研修が始まることで、ようやく現実味を帯びてくるのです。病気に苦しみ、死を迎える“本物の”患者と向き合うこと。それは多くの生徒にとってショッキングで、残酷な試練となります。

― そこで「患者の話を聞き、耳を傾ける」という学校で習った教えの真価が、生徒ひとりひとりに問われていきます。

それゆえこの映画の3つ目のパートでもある、“研修の感想”の聞き取りが重要なのです。講師とのやりとりの中で、生徒は自らの志と目の当たりにした現実との相違に関して詳しく語り始めます。感情を露わにし、病気との向き合いかたや特定の患者との出会い、その病状、ケアの種類または技術的なふるまいを振り返ることができます。

映画『人生、ただいま修行中』より。 ©️Archipel 35, France 3 Cinéma, Longride -2018

映画『人生、ただいま修行中』より。 ©️Archipel 35, France 3 Cinéma, Longride -2018

映画『人生、ただいま修行中』より。 ©️Archipel 35, France 3 Cinéma, Longride -2018

― その3つ目のパートを観ながら、看護師が抱えているものの重さと同時に、いかに複雑な仕事であるかということを考えさせられました。

そうですね。そしてこれは看護師という職業に限りませんが、人のケアをする立場にある人というのは、勇気がある人、他者に対する想像力を絶やさない人だと私は思うんです。そしてその想像力を持って、創意工夫ができる人。日常をルーチンワークすることなく、他者の持つ能動性を呼び覚ますことができる人。実際に研修をしながら、生徒たちは自分の心の部分も試されていきます。悩み、苦しみ、葛藤しながらも、他者の役に立ちたい、社会の役に立ちたいと前を向く看護師の卵たち。この作品では看護師、ケアをする立場にある人のそうした側面もきちんと撮りたいと思ったのです。

他者を通じて、自分の生きている「世界」を発見する。

― 看護師の卵もそうですし、ろう者の世界、精神科診療所の人々など、監督はこれまでの作品の中で、私達の日々の生活のすぐ近くにありながらも、多くの人が積極的に目を向けようとしてこなかった世界を映し出してきました。そもそも他者に向かっていくというのは、怖さが伴うことだと常々感じています。自分の知らない世界、そしてそこに属する人々へと向かっていくとき、恐怖心を抱くことはないのでしょうか?

まさにその通りです。私自身、他者と向き合うことには常に恐怖心を持っています。自分が知らないものは怖いですよね。近づいて傷つくのも、傷つけてしまうのも怖い。でも、それでは前には進めません。だから私は、その恐怖心を少しでも軽減するために、ドキュメンタリー映画を撮り続けてきたところがあるように思います。他者を知ることは、自分が今生きている世界を知ることに繋がりますから。他者を通じて世界を発見するために、私は映画を撮り続けているのです。

― 多様な日常の中にある小さな機微を、一貫して優しさで捉えてきた監督でさえも、怖さというものを抱えているんですね。

もちろんありますよ。私の過去の作品、『すべての些細な事柄』は、フランスにあるラ・ボルド精神科診療所の患者のみなさんと医療関係者の日常をドキュメントした作品ですが、実はこの作品を撮ることに、最初は腰が引けていたんです。撮りたくはなかった。なぜなら外部からもたらされた企画だったから。それでも「どんな人たちなのだろう?」と、3日間ほど、撮影の下見のために診療所に訪れてみたのです。すると、「僕たちの世界に入るのが怖いんでしょう? でも大丈夫、僕らが手伝ってあげるよ。あなたのその恐怖感を克服できるように」と、患者のみなさんが私に話しかけてくれたのです。

― 実際に撮りながらどんなことを発見しましたか?

診療所のケアをする側のみなさんは、多様な症状を持つ患者ひとりひとりのなかに眠っていた欲求を呼び覚ましていました。散歩する、絵を描くなど、決して受け身ではなく、患者が主体性を持つことを促すのです。それは先ほどお話ししたように想像力と創意工夫があってこそなんですよね。そして患者のみなさんは私を自分たちの世界に優しく招き入れてくれました。彼らもまた私の立場に立って、想像力を働かせてくれたのです。いつしか私の中の恐怖心も和らいでいきました。きっと日常も、映画を撮ることも、その繰り返しなのです。

映画『音のない世界で』より。

― 診療所のなかで「絵を描く」という表現の話が挙がりましたが、フランスではアール・ブリュット、アウトサイダー・アートに関してはどのくらい普及しているでしょう?

フランスのコンテンポラリー・アートの世界においてアール・ブリュットやアウトサイダー・アートというものは、長い間、その名の通り、周縁にあるアートとして捉えられてきたように思います。それが近年は少しずつ評価も変わってきているようには思いますが、まだまだ普及しているとは言い難いですね。私自身、すごく関心がある表現なので、この先もっと認知が高まって、様々な議論や評価がなされるべきではないでしょうか。それこそがアートだと思います。

― 最後になりますが、監督にとって「多様性のある社会」とはどういうものだと思いますか? またその社会を実現するために、私たちはどのような行動をすれば良いと思いますか?

その問題は日常的に戦わなくてはいけない問題ですね。今はフランスを始めとするヨーロッパも、またアメリカもナショナリズムが台頭していると思います。みんな自国だけが大切といった、自分ファーストになっていると感じます。

ここでも他者に対する恐怖心があるんですよね。例えば人種差別の問題がありますが、不思議なことに人種差別のある地域というのは移民が少ない地域に多い傾向があるんですよ。

とても矛盾していますけれど、人種差別というのは一種の幻想なんです。知らないがゆえに「きっとこんなだろう」「ああにちがいない」という幻想が生まれ、人種差別が引き起こされていく。でも、そうやって想像をめぐらすよりも多様性のなかに飛び込んでみる、生きてみる。そこがはじまりではないでしょうか。だからあきらめてはいけない。戦わなければいけない。それを克服するレシピは、まだありませんから。

― 知らないという自分をまず知ること。『人生、ただいま修行中』もまたその入り口に立たせてくれる映画でした。

先入観や固定概念を捨てて、まずは僕の作品に飛び込んでもらえたらうれしいです。

Information

『人生、ただいま修行中』

- 11月1日(金)新宿武蔵野館ほか全国順次公開

- 出演:クロワ・サンシモン校の看護学生と指導官の皆さん

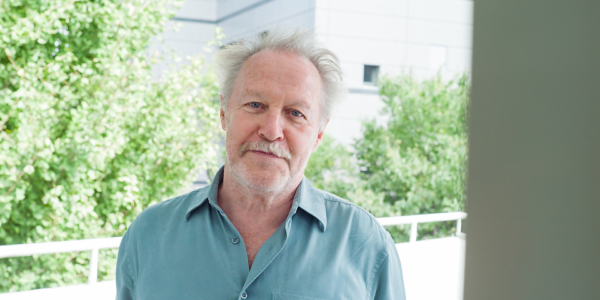

- 監督・撮影・編集:ニコラ・フィリベール

- 配給:ロングライド

- ©️Archipel 35, France 3 Cinéma, Longride -2018

[STORY]

ものごとの基盤となる教育の場。パリ郊外、モントゥイユのクロワ・サンシモン看護学校に通う40人の生徒たち。年齢、性別、出身も異なる看護師の卵たちが実習の現場で患者と自分に向き合う姿を、フィリベール監督があたたかい視線で追い、人間がいかにして成長し、学ぶのかを記録したドキュメンタリー。