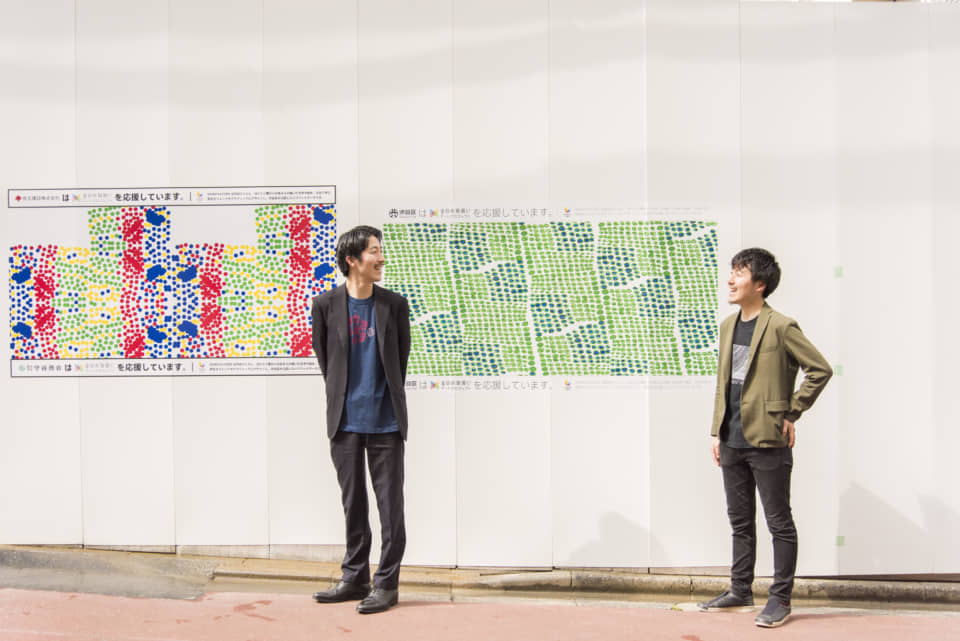

左から松田文登さん、長男の翔太さん、崇弥さん。

自閉症の兄への想いが起業へと繋がった

取材の依頼を株式会社ヘラルボニーの代表取締役社長 松田崇弥さんに連絡をすると、「自閉症の兄と岩手の自宅でインタビューを受けることは可能でしょうか?」と連絡を頂いた。会社立ち上げのルーツでもある翔太さんと時間を共有することで、温度感のある記事が伝えられるのではないかというのが崇弥さんの希望だった。

岩手県某所のご自宅にお邪魔すると、翔太さんがリビングのお気に入りの場所で寝そべっていた。私たち取材陣を見ると、緊張されたのか奥の部屋に引っ込んでしまった。「そのうち、来ると思いますよ」と崇弥さんが笑う。現在、翔太さんはご両親と3人で暮らしている。

――ヘラルボニーでの崇弥さん、文登さんの棲み分けは?

松田崇弥(以下、崇弥):広告系の会社に勤めていましたので、クリエイティブを担当しています。

松田文登(以下、文登):僕は以前、ゼネコンに勤めていました。会社事業の実行計画及び営業統括を担当しています。

崇弥:ヘラルボニーの中にはいくつかのプロジェクトがあって、MUKU(アーティストの作品をプロダクトにする)、全日本仮囲いアートプロジェクト(建築現場で使う仮囲いをミュージアムとしてアートで彩る)、未来言語(コミュニティの垣根を超えて新しい伝達方法を創造)などがあります。今後も、新しい事業をやろうと動いているところです。

代表取締役社長の崇弥さん。広告代理店を経て独立。東京在住、双子の弟。

――様々なプロジェクトがありますが、事業を貫くものは?

崇弥:僕たちは「異彩を、放て。」という言葉をミッションとして掲げています。知的障害のある方とクリエイションをしていくことが多いんです。

「普通じゃないこと」は同時に可能性だと思う。知的障害があるからこそ描ける世界、できる仕事があると思います。「彼らだからできる」ところにアジャスト(調整)し、お金が生まれる仕組みを作っていこうと思っています。……賛否両論があるとは思うんですけれどね。

――知的障害のある方の可能性を世の中に放ち、そこをサポートしていこうと。

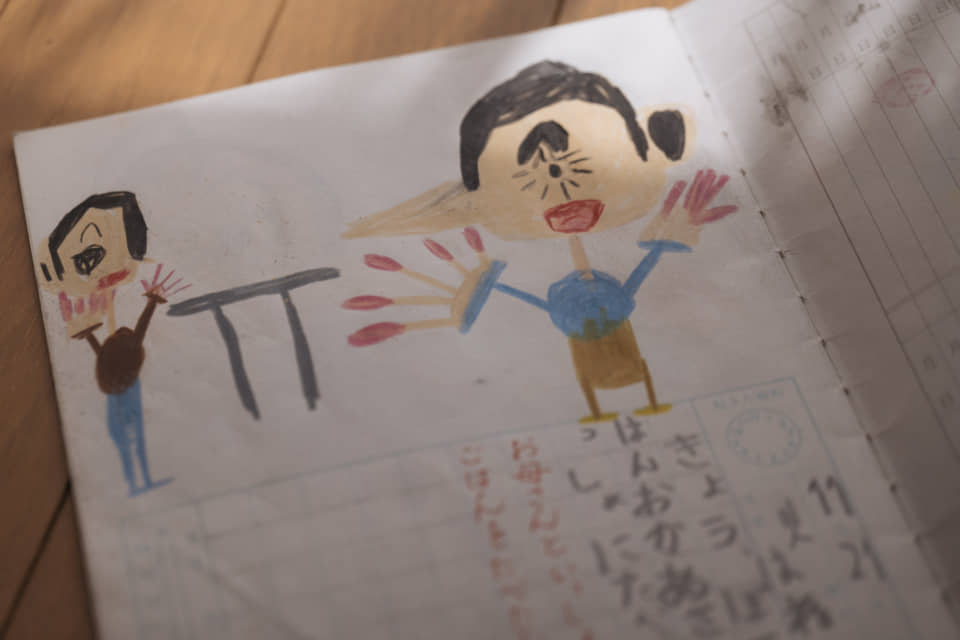

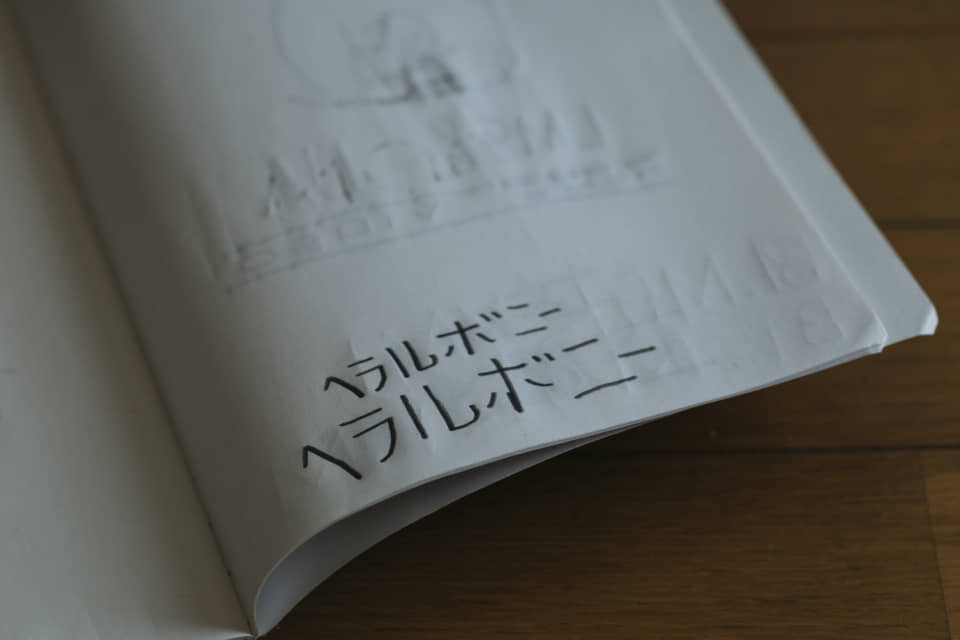

文登:そう。ヘラルボニーという会社名は、兄(翔太)が子どもの頃、自由帳に書いていた言葉を使っています。その文字を見つけて、兄に意味を聞いても「わかんなーい!」って言うんですけど(笑)。

強い筆圧で書かれた「ヘラルボニー」の文字。この言葉が社名になった。

でも、その言葉は瞬発的に書いた言葉ではないようで、何冊かの自由帳に登場するんです。兄の中におもしろいなあと思うところがあって、書いたんじゃないかなと思うんですね。兄がおもしろいと思っていても、なかなか世の中に発信できないし、伝えることができない。僕たちは、そこの「発信しにくい部分」を企画・編集をして世の中に出していくことができるんじゃないかと思います。

――ヘラルボニーは自らの価値として「福祉領域を、拡張しよう」「多者の視点で、思考しよう」「クリエイティブに、はみだそう」を掲げています。物作りやデザインが会社の主たる事業と考えていいのでしょうか?

崇弥:僕は元々広告代理店ですし、スタッフには大手広告代理店の人やデザイナーもいます。これまで、クリエイティブ文脈でやってきました。福祉の世界に「クリエイティブ」を持ってきたのがヘラルボニーの強みだと思います。

代表取締役副社長の文登さん。大手ゼネコンを経てヘラルボニーへ。岩手在住、双子の兄。

アートにお金の文脈を付ける文化を根付かせたい

――NPOや社会福祉法人ではなく「株式会社」という形態を取った理由はなんですか?

文登:「株式会社」という形態には強くこだわっています。NPOや社会福祉法人という形態を取る選択もあったのですが、そうなれば補助金制度に左右されてしまうかもしれない。もちろん、NPOや国からの支援がダメという訳ではないんです。だけど、僕たちは持続的に自立した会社を作る必要があると最初に考えました。営利企業として活動し、アートにきちんとお金の文脈を付ける文化を、国の制度に頼らずに根付かせたい。ですので株式会社という形態にこだわっています。

崇弥:起業して1年。自分たちのやりたいことを貫けているのかなと思います。ミッションとバリューを社会に提示したことで、漫画の『ONE PIECE』形式で仲間が集まってきている感じですね(笑)。障害のある人の作品を知る機会を作って、彼らのイメージ変容をしていきたいと強く思っています。イメージ変容が起こることで法案も変わるでしょう。差別偏見をいきなりゼロにしろとは言わない。だけど、僕たちは差別偏見を考える機会も作っていきたいですね。

――株式会社ヘラルボニーの設立には、お兄さんの存在が大きいと伺いました。知的障害のあるお兄さんに対し、社会の偏見は感じていましたか?

崇弥:ええ。兄が外に出ると、やはり周りの目線は気になることもありました。建前上、「偏見の目で見てはいけない」と言いながらも、そう見てしまう風潮はあると思います。……多かれ少なかれ、多くの人の中にある感情なのかもしれません。

例えば、るんびにい美術館(岩手県花巻市)には障害のある作家が制作をしている工房があります。ある時、お世話になっているクライアントさんと美術館に行くことになったんです。道中、クライアントさんは少々不安そうでした。「突発的な行動をするのではないか」など、障害のある人へのイメージがあったのかもしれません。だけど、見学が終わる頃、その人は作家と握手をしていた(笑)。アートという文脈を発信することで、色んなことを知り、調べてもらうきっかけになればいいなと思います。

文登:起業する時は親から心配されましたね。父は銀行員だったので「お金借りられねーぞ」と(笑)。

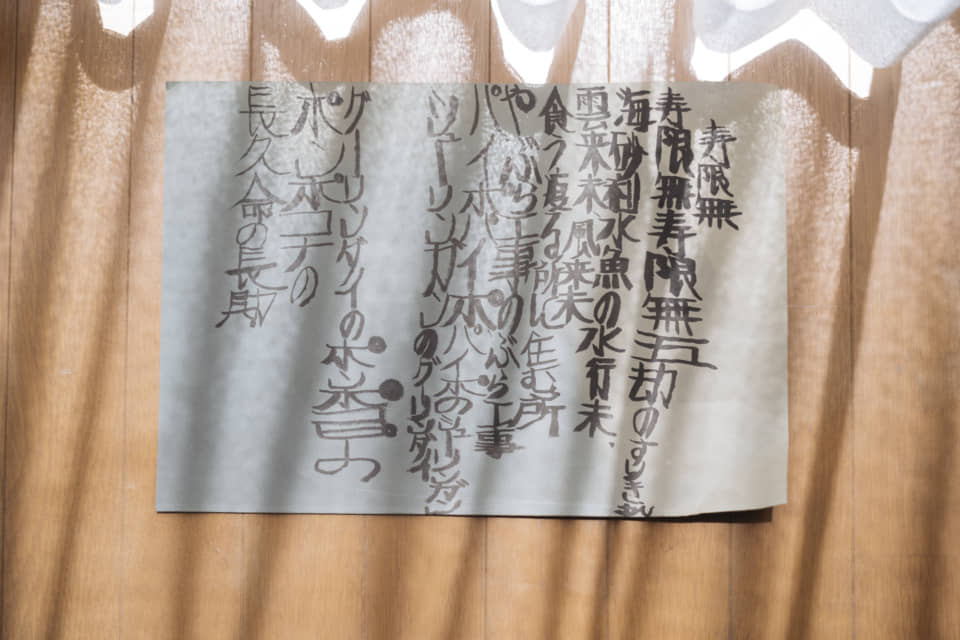

崇弥:僕がどうしてもやりたかった。わくわくするんですね。……悔しいのは中学時代、兄貴をバカにする人がいて、それは相当腹が立っていたんです。3年程前、母が「花巻にすごく素敵な美術館があるから」と、るんびにい美術館を教えてくれた。美術館で、障害のある作家たちの作品に触れ、これは本当にすごいなと。その後、アール・ブリュットやアウトサイダーアートという言葉があるんだと知ったんです。

高級デパートに並んでもおかしくないものを世に出す

――るんびにい美術館でヘラルボニーが制作したネクタイを拝見しました。値段は2万円以上。気軽に手を出せない価格帯ですが、ある程度の高い値段付けは重要ですか?

崇弥:値段は張っても最高品質のものを作ってみようとはじめました。以前、ある場所で障害のある方のレザークラフト作品を見つけました。スタッフの方がいたので、訊ねると作家の方が頑張って5時間かけて作ったと。その価格が500円。……時給どころか素材代で相殺されてしまう。申し訳ないのですが、作品もパッケージもすべてがダメだと感じました。「障害のある人のクオリティ」が問題ではなく、「プロデュースする側のセンス」がないから、5時間かけて500円という実態になっているんじゃないか。

MUKUの商品価格帯は、そのアンチテーゼ(反対の主張)でもあるんです。僕たちは、いいブランドといいクオリティのものを作り、高級デパートに並んでもおかしくないものを世に出したかった。るんびにい美術館を主宰する板垣崇志さんに、絵を使わせて欲しいと伝えた時、その気持ちを伝えると「熱意を感じました」と、真摯に受け止めてくださった。そして、「お兄さんへの思いを感じました」と。とても、共感してくださって。ぜひ一緒にやりましょうと言ってくださったのが、MUKUのはじまりです。

――いま、ヘラルボニーはどういう評価を受けていると客観的に思いますか?

崇弥:お陰様で様々な所からお声がけをいただいています。2019年5月に「安倍総理と障害者との集い」という催しが首相官邸でありまして、僕たちも参加させて頂いたんです。MUKUのネクタイは 紳士用品の老舗『銀座田屋』と組んで作ったものなのですが、なんと議員の方々の定番だそうでして。

文登:「ほお、銀座田屋か」と反応がよかったですね(笑)。原画を見ていただいて、商品の背景をご説明しました。

崇弥:その時、るんびにい美術館のアーティストの方も集いに来ていました。僕らは総理やほかの議員が目の前にいらして、緊張していたのですが、障害のある人は立場なんて関係ない。総理に「お兄さん、これ買ってよ!」って(笑)。安倍首相も気さくな方で、とても嬉しそうになさっていましたね。

総理も「お兄さん」と呼ばれて、吹き出しておられました(笑)。緊張しましたが、アーティストの方に、ほっこりさせられましたね。「安倍首相」という存在ではなく、ひとりの人として接している。バイアスが全然かかってないんですよね。

文登:僕らも気をつけなければいけないところですね。MUKUのファンとはじまりの美術館(福島県猪苗代町)へのツアーを企画した帰り道、「Wさんはすごい」、「Tさんっていいなあ」と、作家を名前で呼び、ファンになっていた。見る側も、個人として接することが大事なんだなと改めて思いましたね。

崇弥:MUKUでは、すべてのアーティストの名前を出しています。小林覚さんの商品は「Satoru Kobayashi」という題名が付く。ブランドより、作家のファンが付いてほしいんです。小林さんの新作が出た時に、「小林さんのファンだから買う」と、なってほしい。

そこに「市場」があると感じてもらえるかもしれない

――どのように商品にしていくのですか?過程を教えてください。

文登:作家を紹介してもらい、僕らがいいなと思ったら、契約を結び、撮影をしてアーカイブにします。その後に用途を考えます。契約は、しっかりと障害者支援施設と結びます。簡単に言うと、作家や障害者支援施設の営業代理店のような役割といった感じでしょうか。

崇弥:基本的に契約では、作家にお金が入る仕組みにはしているのですが、アートが描ける人だけが潤えばいいのかというと、……そうでもなくて。作家の所属する障害者支援施設に対して、創作活動や賃金格差の解消に使ってくださいという場合も。全体的にボトムアップする仕組みができたらなと思うので。

文登:世の中のイメージ変容を考えた時に、アートはすごく有効かもしれないなとやってきました。遠い未来はアートとはまた別の、社会福祉法人のサービスを作っていくとか、やっていけたら良いですね。

――MUKUの商品はセレクトショップや海外のミュージアムでも取り扱われていますね。取り巻く環境に変化を感じますか?

崇弥:講演会などに来てくれる人とお話をすると、すごく良い反応はありますし、作品を通じて障害のある人への意識が変わったと言われますね。

文登:競合も出てきたらおもしろいですね。そこに「市場」があると感じてもらえるかもしれません。障害のある人たちの文化を広く知ってもらえたらと思います。しょうぶ学園(鹿児島市)、やまなみ工房(滋賀県甲賀市)などは、ヘラルボニーとスタイルは違えどもすごく刺激を受けますね。

崇弥:まだヘラルボニー自体は、社会ではほぼ知られていない存在です。もっと頑張らないといけません。MUKU以外にもプロジェクトをどんどん走らせて、社会にインパクトを起こせる会社になりたいですね。ヘラルボニーは「株式会社」ですから、ビジネスになるんだということを示したいと思います。

取材後半、リビングにやって来てくれた翔太さん。カメラを向けるとすかさずピースサイン。

3人の兄弟が世界に異彩を放つ

取材後半には、翔太さんが奥の部屋からリビングにやって来て、私たちと車座になった。お菓子を食べ、お茶を飲む。時折、崇弥さんと文登さんは、翔太さんをいじりながら話をした。三兄弟が同じ空間にいると、温かな雰囲気になる。

インタビューが終わり、外に撮影をしに行くことになった。翔太さんにカメラを向けると、にっと笑ってピースサインをする。「兄の決めのポーズなんです」と文登さんが笑う。その笑い声を聞いて、さらに翔太さんが微笑む。そして、さらに私たちも笑う。相乗効果が生まれ、笑いの絶えない取材となった。これからも、3人の兄弟が岩手から異彩を放っていく。