横浜市の福祉施設〈港南福祉ホーム〉とのプロジェクト「sing a sewing」より。

Photo: Hua Wang

私たちが持っていないものを、彼ら彼女らは持っている

——皆川さんはこれまで誰かの表現や作品との出合いを通じて、ご自身のクリエイションが変化したり、影響を受けた経験はありますか?

断片的に何かを受け取ることはよくあります。でもそれで自分自身が大きく変わるような経験はないかもしれません。きっとそれはものづくりをする上で、自分の内面的なものに対する固執が強いからだと思います。その点においてはひょっとすると、〈しょうぶ学園〉のみなさんとも通じ合える部分があるような気がしています。みなさんもまた、他者や周りの環境に関係なく、自分が何をしたいのか、何を作りたいのか、自分のこだわりに対してとにかく忠実です。その癖というか姿勢は、私自身の中にも深く根付いている部分だと思います。

〈しょうぶ学園〉へ足を運んだ皆川さんは、園生の手によって生み出された作品のアーカイブを1日中眺めたときもあるという。「徹底してひとつのものに凝り続けるという、その執着の度合いにはやはり圧倒されますし、心動かされてしまいます」。

Photo: minä perhonen

——その〈しょうぶ学園〉との出合いは、雑誌『装苑』のデザイン大賞(2005年)の企画ですね。

はい、デザインを公募して、大賞を受賞された方の作品を商品化しようという試みでした。そのときたくさんのデザインが集まりまして、その中から自分が選んだ作品が、〈しょうぶ学園〉の園生である翁長ノブ子さんのものだったと後から知りました。そもそも人の感情やエネルギーというものは、技術的に上手い、下手、美しい、美しくないなどといった基準では測れないものの中に立ち現れてくるものです。そういった意味で翁長さんの作品に出合ったときには瞬間的になんてピュアな内面性がそのまま作品に表れているんだろうと、心に響きました。生成りの紙に墨一色で書かれたドットのような線は、とても正直でとにかく線が生きていたのです。

〈しょうぶ学園〉での制作風景。Photo:minä perhonen

——「生きている線」と言えば、皆川さんはブランド立ち上げ当初からずっとご自身の手で図案を描き、織りやプリント、刺繍などのテキスタイルをデザインされてきました。そのテキスタイルを通して感じるのは、ご自身の中のフィジカルな感覚をとても大切にされているのではないか、ということです。

絵を描くときには、自分の筋力が今どのような状態にあるかということが、とても重要になってきます。たとえば手が疲れていれば、描く線も自分の意思では制御しきれなくなってしまい、側から見ると変わりなく感じる線も、自分で見ると違和感を覚えることもよくあります。だからこそ自分のフィジカルな感覚はとても大切にしていると思います。それは「自分の線」をキープしていたいから。一方で〈しょうぶ学園〉のみなさんは、均一性の取れた線ではなく、描くという行為に向かっている瞬間の感情こそが大切ですから、疲れた手によって描かれた疲れた線もまた、魅力になってきます。ものづくりをする上で、私と〈しょうぶ学園〉のみなさんとの違いは、ひとつそこにあると思います。

——〈しょうぶ学園〉のみなさんのように、ありのままの線に想いを込めることはありますか?

〈しょうぶ学園〉のみなさんの作品を見ながらいいなとよく思うのですが、私自身はデザインとして自分の描く図案と向き合わなくてはいけないので、結果的に自分の意図をキープしながら手を動かすことの方に視点が向きます。絵を描く目的もまた、〈しょうぶ学園〉のみなさんとは違ってくるんですね。

「POOL」の取り組み

ものづくりの過程で発生するハギレや端材、流通の過程で発生するキズ・汚れ等で販売できなくなってしまった商品をためておき、さまざまな企業やクリエイターと共に新たな価値のある商品に再生する取り組み、「POOL」。2015年秋、インテリアブランド「IDÉE」によって立ち上げられたこの「POOL」は、皆川さんが監修を務め、〈しょうぶ学園〉の園生たちもまたクリエイターとして参加している。

——『装苑』をきっかけに、その後もしょうぶ学園とのものづくりの交流は続いています。そのひとつに、インテリアブランド「IDÉE」による「POOL」というプロジェクトがあります。皆川さんはこの「POOL」で監修を務めていますが、商品完成に至るまでのプロセスの中で、〈しょうぶ学園〉のみなさんとはどのようなコミュニケーションを図っているのでしょう?

さまざまですが、基本的には〈しょうぶ学園〉にお任せしている部分が大きいです。たとえば「無印良品」のランプシェード。「土台の部分に、ペインティングをしてください」など、描いていただく範囲はある程度限定した状態で依頼しますが、描くものについては一切制約を持たないように心がけています。

POOL×しょうぶ学園「マチマチの灯り」。家具の端材を用いた土台に、園生が一つずつ図柄を描いたランプ。シェード部分に使用したのは、ミナ ペルホネンと無印良品の生地。

Photo:minä perhonen

——こうしたものづくりにおいては、障害という概念について捉え直す時間でもあったのではないでしょうか。

そうですね。早く社会は障害という言葉の使い方や表現を、修正した方が良いのではないかと思っています。人にはそれぞれの特性があるわけですが、今の社会はその特性が自分たちとは違っているがゆえに障害と呼んでいるように思えてなりません。それはかなりゆがんだ表現ではないでしょうか。

POOL×しょうぶ学園「コロコロのもの」。シンプルな磁器のB品に、園生が描いた図柄をコラージュして、プリントした白磁のテーブルウェア。Photo: minä perhonen

——確かに障害という概念に対してつねに違和感がありますし、障害という言葉を発する自分自身に居心地の悪さを感じることすらあります。この状況を変えるためには何を知って、何に“であう”ことが良いと思いますか?

私たちが持っているものを彼ら彼女らは持ってない、そして私たちが持っていないものを彼ら彼女らは持っている。きっと、ただそれだけのことなんですよね。なのに人数の差で、彼ら彼女らが持っているものを、私たちは普段意識する機会があまりないために、「私たちに持っていないものはない」と錯覚している。そのことに気づくべきですし、金子みすゞが言うように、本来「みんなちがってみんないい」はずです。だからこそ早く障害に変わる言葉を見つけて、それを言い続けていく必要が今の社会にはあるのかなと思っています。そして人と人は違うんだということを実感するだけではなく、その違いをどうやったらこの社会で生かし合えるのか。つねに考えていかなければならないと思っています。

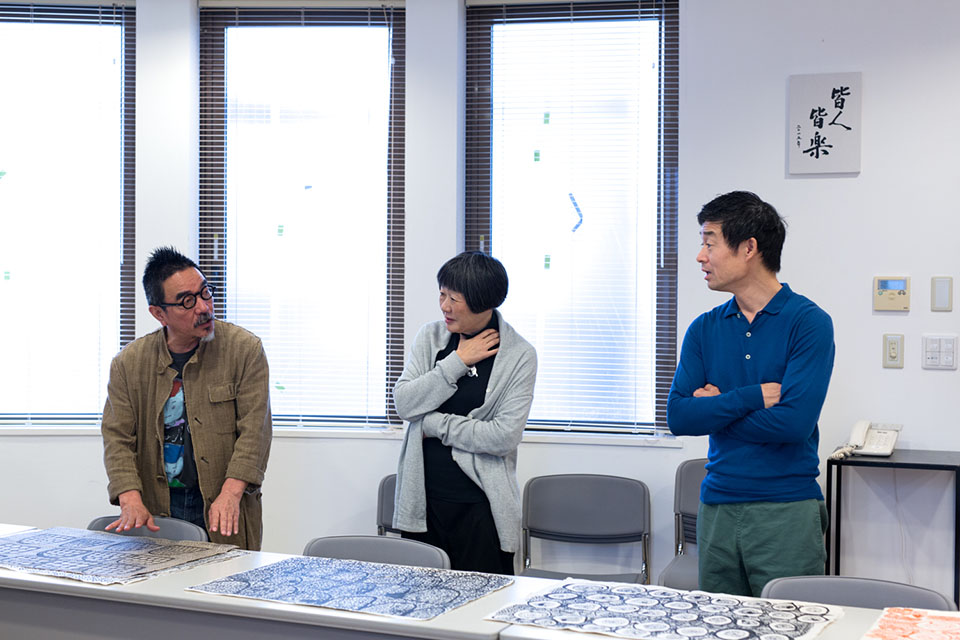

左から〈しょうぶ学園〉施設長の福森伸さんと奥様で副施設長の順子さん、皆川さん。Photo: minä perhonen

——自分がいかに世界の見かたが偏っていたか。彼ら彼女らにであっていつも感じるのはこのことです。

障害のある人の特性も一人ひとり全然違いますし、彼ら彼女らに出会う度に世界が広がります。それを障害という言葉ひとつで括っていくことは、そもそもできることではないはずです。

アートは人の記憶に直接作用する

——皆川さんはアーティストと障害のある人、企業・職人や市民をつなぎながら新たなものづくりや表現活動に取り組む「SLOW LABEL」の理事もされています。そのきっかけについて教えてください。

もともと「SLOW LABEL」は、「スパイラル」と株式会社ワコールアートセンター、横浜市が実施した障害のある人とアーティストによるものづくり事業「横浜ランデヴープロジェクト」が発端となって生まれたレーベルです。「ミナ ペルホネン」はもともとスパイラルさんと深い関わりのあるなかで、自分自身、このようなアート活動やものづくりに関心を持っていたこと、何よりも障害のある方たちと密接に関わり合う社会であったほうが良いと常々思っていたので、自分自身、何か力になれるならという気持ちで理事になりました。

——そんな中、「SLOW LABEL横浜」と皆川さんのプロジェクト、「sing a sewing」がありますが、そこでご自身が体験したこと、実感したことについて聞かせてください。

「sing a sewing」は横浜市の福祉施設〈港南福祉ホーム〉と「SLOW LABEL横浜」との関わりがまずあって始まったプロジェクトですが、そもそも私自身が取り組みたいと思ったことは、〈しょうぶ学園〉のように障害のある方たちが社会と接点を持って、ある種の経済活動を生んで、それを生活の糧とし、何かフィードバックされるシステムが確立されたらいいのではないかということでした。そして何より彼ら彼女らは自由に表現できるんだという事実が、もっと全国各地に増えていけばいいという思いがあったんですね。

「sing a sewing」の取り組み

2014年から始まったこの「sing a sewing」は、横浜市の福祉施設〈港南福祉ホーム〉の利用者のみなさんが「ミナ ペルホネン」の生地に思い思い自由に刺繍を施し、さまざまな作品を生み出すプロジェクト。写真は、2018年12月15日〜 25日の期間、東京の青山〈スパイラル〉の5階にある「ミナ ペルホネン」によるセレクトの店〈call〉にて、展示販売を行った作品。

Photo: minä perhonen

——その上「sing a sewing」では、〈港南福祉ホーム〉の利用者のみなさんが「ミナペルホネン」の生地を使って自由に刺繍をしていくというワークショップを行っていますね。

もともと〈港南福祉ホーム〉さんは、規則正しく布に刺繍をしていくクロスステッチなどの作業をされていたのですが、「sing a sewing」では「何か決まったもの」というより、「自由度の高い作品」を作れたらいいなと思っていました。だから布は作りやすいようにサイズだけはそろえて、色々な種類のものを持って行き、自分たちが提案するのではなく、みなさんの意思で自由に選べるようにしました。自由ということで、最初はみなさんかなり模索されている印象があったんですが、一度気持ちを解放してしまえば合理的な仕組みとは違う、本当に無垢な状態で作り続けるという時間が生まれていきました。それを実際に体感できたことは、私自身、大きな収穫となりました。

3年に1度開催される、 障害者と多様な分野のプロフェッショナルによる現代アートの国際展「ヨコハマ・パラトリエンナーレ」。2014年度に開催された本国際展では、〈港南福祉ホーム〉のメンバーが「ミナ ペルホネン」の生地に刺繍を施し、時間をかけてアート性に富んだプロダクトを生み出すプロジェクトを行った。写真はその制作風景。

Photo:Kyohei Asano

——2014年から始まった「sing a sewing」は、今も継続的に行われていますね。

作品ができあがったら、今度は我々がそれを広く人に伝える場を持てば良い。こういうプロジェクトの実例がだんだんと増えていって、人と人が繋がれる場になるといいと思いながら「sing a sewing」はゆっくりと活動をしていて、昨年12月にも青山の〈call〉で展示を行いました。

——「POOL」を通してみる〈しょうぶ学園〉のみなさんの作品も、「sing a sewing」を通してみる〈港南福祉ホーム〉のみなさんの作品にも、それこそ、皆川さんが先ほど言っていた「私たちが持っていないものを彼ら彼女らは持っている」ことが楽しく、そして切実に迫ってきます。

今のこの日本の暮らしの中では、人としての無垢な状態を維持するということは、かなり難しくなっていますよね。それは〈しょうぶ学園〉施設長の福森伸さんの言葉を借りればまさに「本来こちら側が障害だよね」という状況に陥っている。〈しょうぶ学園〉や〈港南福祉ホーム〉のみなさんが、そうした意味での障害とは関わりのないところで無垢な精神で作品を作っている姿をそばで見ていると、よりそのことを実感します。

——そんなみなさんが作られた作品は時としてアートの文脈で語られ、また実際に評価もされているわけですが、そもそも皆川さん自身はアートの定義をどのように携えていますか?

基本的にデザインは人の外側にあるもの、たとえば暮らしに作用して、一方のアートは人の内側、心に作用するものだと自分は捉えています。ただいずれにしても心に強く作用するものというのは、その両方の意味性を持っていることが多いので、デザインとアートを完全に切り分けることはできないと私は思っています。

——その上でアートとは、暮らしの中でどのような役割や価値を担っていると思いますか?

私は人が生きる上で、「記憶」こそが一番重要な要素ではないかと思っているんです。嬉しいこと、悲しいこと、人は日々さまざまな体験を重ねていきますが、そののちに記憶としてその体験が心に残ったとき、必ずしも悲しい出来事は悲しいまま記憶されるわけではなくて、色々と変化していくものです。そしてその記憶の持ち方というのが、人の人生においてある種一番コアになる部分だと考えているのですが、そのときアートは人間の記憶において、とても直接的に影響を与えられるものだと私は信じています。