身体感覚から生まれる抽象絵画

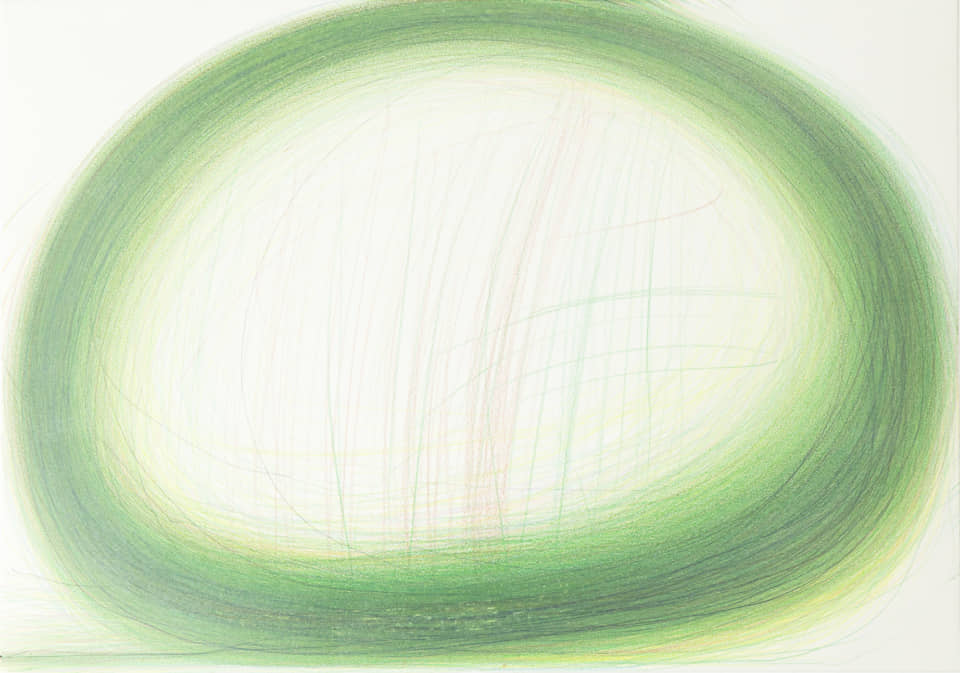

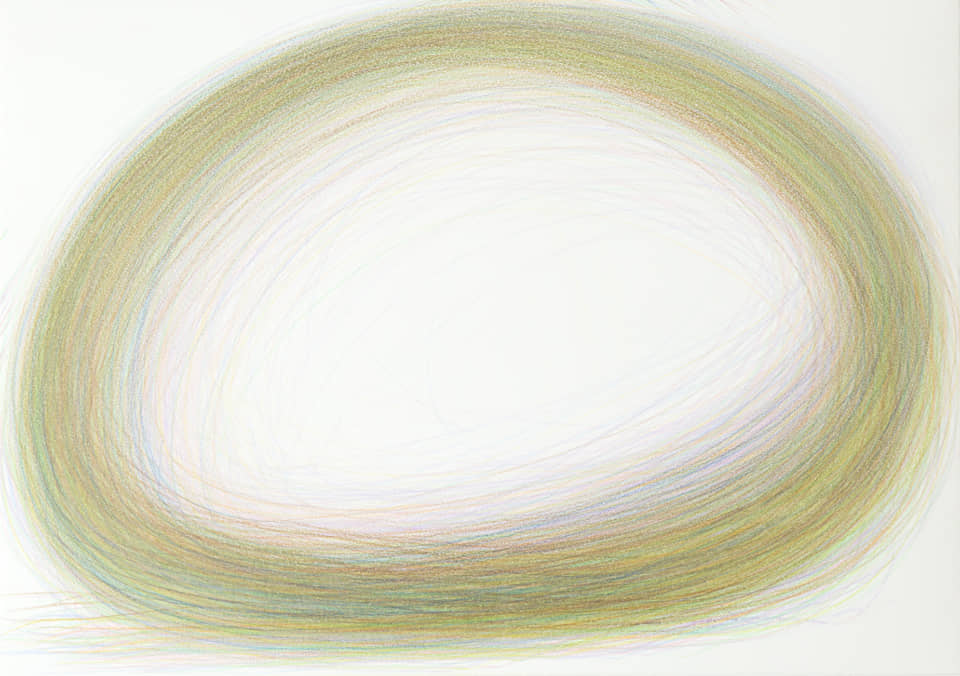

ただ、円を描いている。色鉛筆で、何重にも何重にも。左手には、違う色の鉛筆を2〜3本持って、気分によって色を替える。そのうちに、塗り重ねられて濃くなるところと薄いところが生まれ、繭のように柔らかな“質感”さえ表れてくる。そうして、稲田萌子さんの代表作でもあるこの円のシリーズは、細胞分裂のようにいくつも生まれてきた。

住宅地の真ん中に浮かび上がるかのよう。こんもりとした丘の上にある〈クラフト工房 LaMano〉。

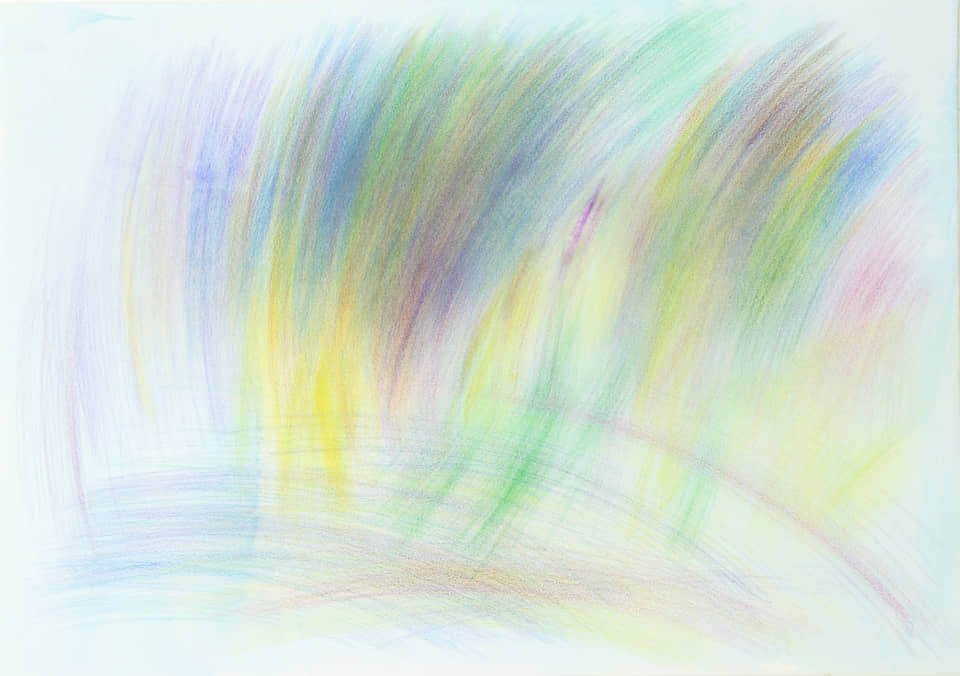

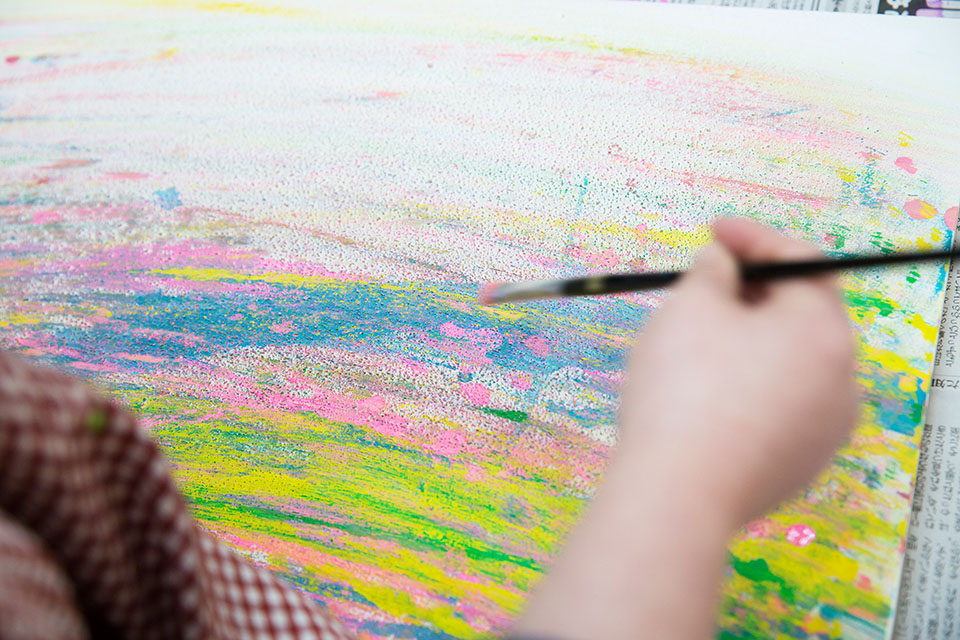

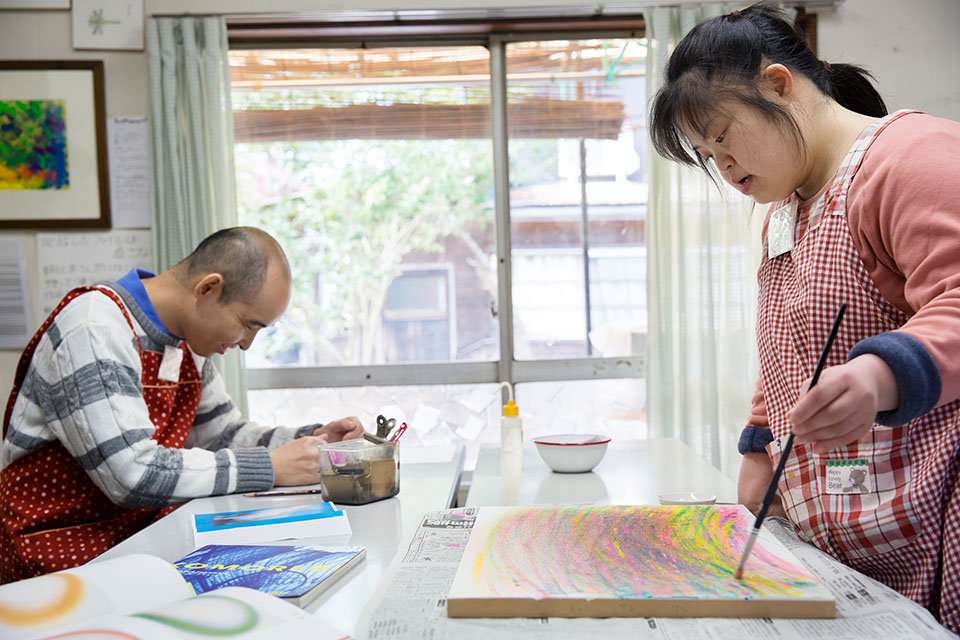

萌子さんの絵は、とても感覚的だ。たとえば、障害のある人たちのアトリエを訪ねると、写真や雑誌を手元に置き、そこからイマジネーションを膨らませて描く姿はよく見られる光景だが、稲田さんはそうではない。東京・町田にある染めと織りの福祉作業所〈クラフト工房LaMano〉(以下、ラマノ)の工房の2階にあるアトリエスペースで、「たき火」の童謡を口ずさみながら立ったまま筆を左右に動かす稲田さんの姿は、絵を描いているというよりも、音を奏でているような印象があった。

「最近は、こうして左右に筆を動かすのを気に入って続けているんです。音楽も大好きで、身体的なリズムに即して同じ動作を繰り返すというのが楽しいんだと思います」

童謡「たき火」を歌いながら、筆をタクトのように振る萌子さん。

そう話す朝比奈益代さんは、〈ラマノ〉でアトリエ活動が始まった当初から、萌子さんの表現活動を見守ってきたスタッフのひとりだ。萌子さんが〈ラマノ〉に入所したのは、2003年のこと。その頃、〈ラマノ〉にはまだアトリエ活動がなく、皆が「織り・染め・絞り・刺繍」いずれかの仕事についていた。けれど、中には自分に合う仕事が見つけられないメンバーもいたことから、2006年に工房の2階を改造し、アトリエ活動をスタートさせた。萌子さんは、このときからアトリエのメンバーに加わっているのだという。

最近気に入って繰り返しているのは、筆を左右に振る描き方。

「根気があるほうなので、ひとつの方法が気に入ると、しばらくずっと同じことを続けるんです。それで、飽きると次のことを試してみる。以前には、和紙に色をつけて貼り絵をするシリーズや、綿棒にインクをつけて画用紙にポンポンと色を載せるシリーズを続けていたときもありました。今、スイスの〈アール・ブリュット・コレクション〉での展覧会「Art Brut from Japan, Another Look」(4月28日まで)に出展している円のシリーズを描き始めたのも、“動作”がきっかけ。もともと鉛筆削りのハンドルをぐるぐる回す動作が好きで、あるときスタッフがコーヒー豆を挽くために家から持ってきたミルが、鉛筆削りと似ているからか、とても気に入ったんです。それで試しに『ぐるぐる描いてみたら?』と色鉛筆を渡したら、このシリーズを描くようになりました」

アトリエの下の階や別棟では、染めの作業が日々行われていて、色にあふれている。

以前、ダウン症の人たちのアトリエ〈アトリエ・エレマン・プレザン〉を取材したときにも「ダウン症の人は、特に色彩感覚がすぐれている」と聞いたことがあった。この自然の色にあふれた環境は、作品にも少なからずいい影響を与えているかもしれない。

「それはあるかもしれませんね。でも、彼女自身は、ただ鉛筆や筆から手に伝わってくる感触が好きなだけで、これを作品だとは思っていないと思います。だから、終わりがないんですよね。ある程度はこちらで『もうこれは終わりでいいかな』と、確認しながらやっているんです」

それとは裏腹に、〈アール・ブリュット・コレクション〉への出展がきっかけとなって、円のシリーズを購入したいとヨーロッパからのコンタクトが増えてきているのだそう。萌子さんは作品だと捉えていなくとも、自分自身の心地いい感覚だけで誰かを喜ばせることができるというのは、誰にでもできることではない。そうした意味合いにおいて、彼女の表現は根源的なアートだと言えるのではないだろうか。