裏返しの踊り

机の上の白い紙に向かって手を動かしている森さんの側には、大きなキャンパスが画架にかけられている。そのキャンパスに描かれた絵に強く惹きつけられて近づいていくと、森さんはとても小さな声で絵の説明をしてくれた。

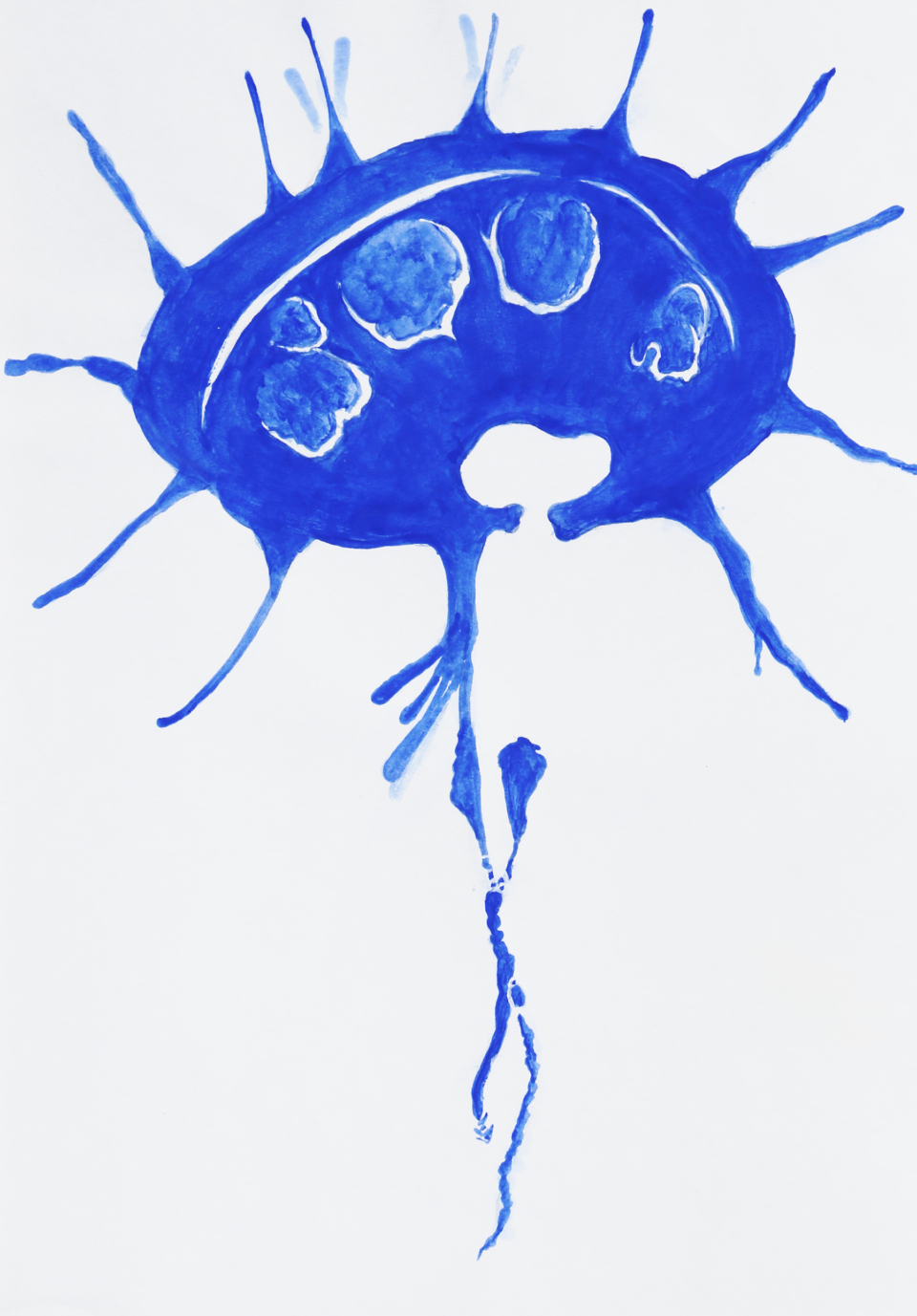

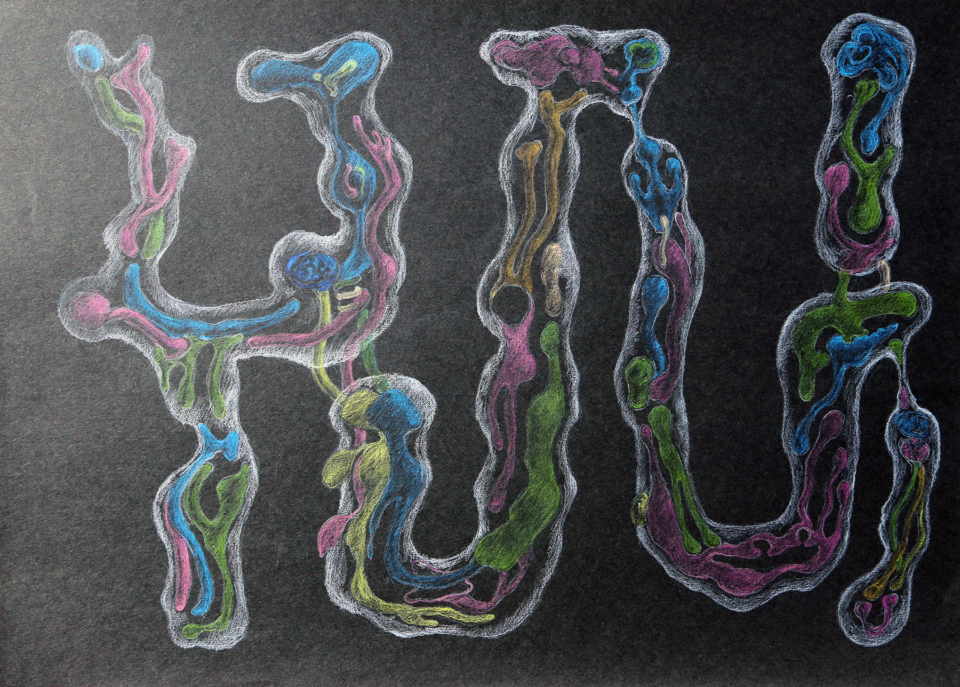

「この絵のテーマは“裏返しの踊り”です。僕の好きな詩人にアントナン・アルトーがいますが、1947年に彼がラジオドラマのために録音した『神の裁きと決別するため』の中でこう言ったんです。“人間に器官なき身体を作ってやるなら、人間をそのあらゆる自動性から解放して真の自由にもどしてやることになるだろう。そのとき人間は再び裏返しになって踊ることを覚えるだろう” 僕はこの言葉からインスピレーションを受けて、この絵を描きました」

そう言いながら、森さんはその言葉のくだりが収められているアルトーの著書『神の裁きと決別するため』を見せてくれた。アントナン・アルトー。フランスの劇作家、詩人、エッセイスト、俳優、劇場監督を行う芸術家。初期シュルレアリムのメンバーであり、また20世紀の前衛演劇のパイオニア。晩年は精神分裂病と精神崩壊に悩まされ、病院で過ごした人物であったことを初めて知る。森さんはこのアルトーの言葉からたくさんの刺激を受け、作品のアイデアにつなげてきた。

「アイデアは日々ストックしています。思いついたら紙にメモ書きしておいて、ある程度そのメモがたまったら並べてみたり、関連性のあるものを組み合わせてみたりしながら、アイデアを固めていくことも」と言う森さんは、昨年4月からやまなみ工房に所属している。もともとは埼玉の施設に通う予定だったところ定員オーバーだったため、そこの施設長がやまなみ工房を紹介してくれたことをきっかけに、工房の近くに家族で引っ越してきた。森さんは精神疾患を患っている。

「たとえばスポーツ選手が日々トレーニングしないと不安になるように、僕にとっても絵を描くことはトレーニングのようなもので、描かないと不安になってしまうんです。描くことで不安が解消されるんです」

描かずにはいられない

長い闘病生活の中で抱えてきた存在不安は、森さんが描くその繊細な線と色彩などの絵の構造にも端的に表れているように感じた。森さんにしかわからないその苦悩は、絵を描くという表現行為に転じることで、結果として人を惹きつける。それもまた芸術の本質なのだろう。

「灰野敬二さんを聴いていると、頭を押さえつけられているような感じがします。深みがありますよね」

灰野敬二をはじめ、ロベルト・シューマン、スティーヴ・ライヒ、武満徹、藤枝守、マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン……。好きな音楽について語るとき、森さんは少し口調が強くなる。

「空間を感じさせる音楽が好きなんです。ジャンルで言うと特に地歌は空間性を強く感じるのでよく聴きます。地歌はかつて盲目の演奏家によって継承された音楽ですが、目が見えない人にとっての空間というのは、見える人にとっての空間とは違い、もっと身体性を伴いながら五感で感じ取っているものだと思うので、より豊かな空間性を感じるんです。そんな地歌は、自分の絵に影響や刺激を与えてくれています」

どこまでも鋭く偏った森さんのセンスに圧倒されつつも、同時に作品『裏返しの踊り』を見ていると納得する自分もいる。きっと森さんは日々狂気と正気の狭間で揺れている。そんな森さんの作品をずっと追い続けたいと思った。

「今の僕は描かずにいられないというか、まだ描くべきことがあるような気がしているんです」