オランダ・ユトレヒト州のアルトレヒト病院内にある、〈フィフス・シーズン〉の拠点。*

アーティストの滞在期間は3カ月。これまで数多くのアーティストが〈フィフス・シーズン〉に参加し、アルトレヒト病院の広大な森の敷地にあるアーティスト・ハウスに滞在しました。そこでつくられる作品、実施されるプロジェクトは、結果として病気のイメージや認識に焦点をあてるものとなっています。アートは精神医療にどんな役割を果たしているのでしょうか。〈フィフス・シーズン〉のディレクターでありキュレーター、エスター・フォセンさんにお話を伺いました。

変化の前の、静寂な季節

――〈フィフス・シーズン〉は、直訳すると「5番目の季節」という意味になりますが、どのような思いが込められているのですか。

ドイツ人の作家、クルト・トゥホルスキー(1890-1935)が第2次世界大戦前に書いた物語の名に由来しています。トゥホルスキーは、夏の終わりで秋が始まる前の季節を「フィフス・シーズン(=5番目の季節)」と描写しました。この5番目の季節を、これからなにか始まるのではないかといった予感を秘めた、静かな季節だと考えていたのです。アーティストが精神科病院への滞在で、自身を見つめ直し、そこから何か新しいものをつくっていく。そんな意味を「フィフス・シーズン」という言葉になぞらえています。

――アーティストにとって自分を見つめ直す3カ月ともなるわけですね。どのようにして過ごすのでしょうか。

可能な限り、病院内のさまざまなところへアプローチします。患者やスタッフの方々に関わりながら、日々の治療に参加することもありますね。そして3カ月の滞在のなかで、アーティストは見るものや触れるものからインスピレーションを受け、新作に取り組んでいきます。色々な患者に出会うなかでコラボレーションも生まれますが、それは義務ではありません。どこまで関わるかは患者の意志に委ねています。

〈フィフス・シーズン〉のディレクター、エスター・フォセンさん。特定非営利活動法人アーツイニシアティヴトウキョウ[AIT/エイト]が行う、子どもと福祉とアートの未来を考えるプロジェクト「dear Me/ディア ミー」(http://dearme.a-i-t.net)のワークショッププログラムのあと、お話を伺った。

――医療側からアーティストに対して、注意やリクエストなどはあったりするのでしょうか。

いまのところ、アーティストが「やりたい」ということに制限は設けていませんし、リクエストもありません。ただ、滞在生活をするにあたりアーティストには一番はじめに「こういう行動をしましょう」「これはよい、これはだめ」というガイダンスを行います。たとえば、治療中の患者のなかにはお酒を飲むと薬の効き目が変わってしまうこともあるので、「患者さんとお酒は飲んではいけない」というようなことだったり。女性の作家には、セクシーすぎる服を着て刺激を与えないように気をつけてほしい、などです。

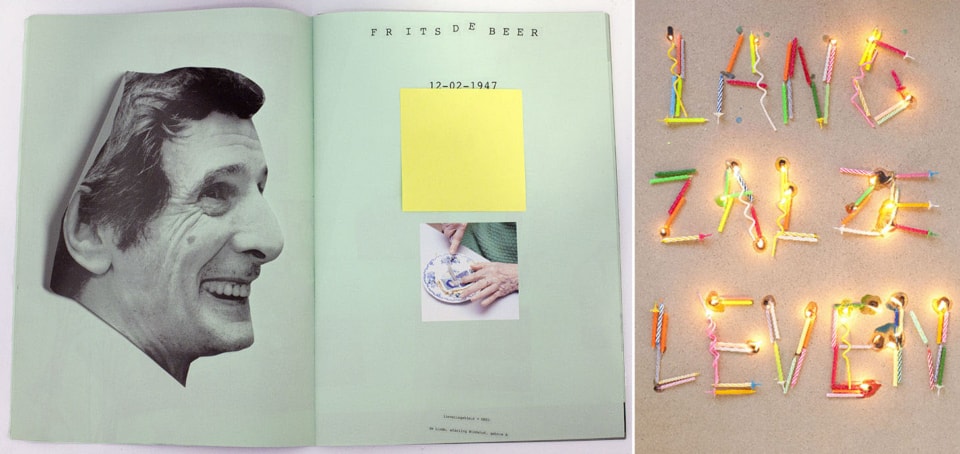

Anouk Kruithof , the book ‘Happy Birthday to You’(2011) *

オランダのアーティスト、Anouk Kruithofによるプロジェクト「Happy Birthday to You」のプロジェクトブック。彼女は〈フィフス・シーズン〉に滞在し、患者に理想の誕生日の過ごし方をたずね、それを実現した。

精神病を身近な存在に

――〈フィフス・シーズン〉が立ち上がったきっかけや目的を教えてください。

約20年前、〈フィフス・シーズン〉を立ち上げたのは、スーザン・オクスナーというアート・ディレクターです。アルトレヒト病院はすでに多くのアートコレクションを持っていたこともあり、アートが治療において重要な要素である、という意識がありました。当時は、世界的にもアーティスト・イン・レジデンスが増え始めた時期という背景もあり、スーザンを中心に実験的に始めた〈フィフス・シーズン〉が今日まで続いた形になります。私たちがこれまで活動を続けてきた目的には、精神病の存在を社会に見える形にすること、より身近な存在にすることがあります。

――その後、エスターさんはどのようなタイミングで関わり始めたのですか。

私はもともとユトレヒト州にある精神医療組織でアート・コンサルタントとして働いていました。そこでは医療組織のアートコレクションのマネジメントやキュレーションなどを担当していたのですが、〈フィフス・シーズン〉で人材の募集があり応募しました。私はおもにアーティストを招聘したり、滞在しているアーティストの相談を受けたり、キュレーター的な観点から作品のアドバイスをしたりしています。

Marijn Ottenhof ‘Staging Anxiety’(2017)*

〈ビューティフル・ディストレス〉にて、患者さんへのインタビューをベースに台本をつくり、演じた演劇プロジェクト。演者の半数は内容を把握しており、もう半数は把握していない人で構成した。

「患者」という立ち位置から抜け出すこと

――その後、2014年にニューヨークで〈ビューティフル・ディストレス〉が始まりました。このプロジェクトも〈フィフス・シーズン〉と同じアーティスト・イン・レジデンスで展開しているのですよね。

〈フィフス・シーズン〉の運営メンバーは、〈フィフス・シーズン〉をさらに国際的なレベルに発展できないかと模索していました。あるとき、医師であり〈フィフス・シーズン〉のメディカル・ディレクターであるウィルコ・タウネブライヤーが、ニューヨークで講演をする機会がありました。その聴講者のなかに、精神病院の役員のような立場の人がいて、その人が「うちの病院で〈フィフス・シーズン〉のようなことをしないか」と持ちかけてくれたのです。そこから〈ビューティフル・ディストレス〉は始まりました。

――〈ビューティフル・ディストレス〉というのはどのような意味でしょうか。

「精神疾患がある」ということは、一般的には「悪いこと」「悲しいこと」というイメージを持たれがちですよね。ですが、絶対的にそうかというとそうでもないと思うのです。その症状は見方によってはポジティブな側面もあるかもしれません。たとえば、その人がユニークなキャラクターだと評価されることもあるかもしれない。疾患のポジティブな側面も捉えてもらえるように「ビューティフル・ディストレス(=美しい苦悩)」という名前にしています。

〈ビューティフル・ディストレス〉が行われている、キングス・カウンティ・ホスピタル・センター。*

――患者さんのポジティブな側面を引き出せるのがアーティストの力でしょうか。

〈フィフス・シーズン〉も〈ビューティフル・ディストレス〉も、患者さんの可能性や才能、スキルを伸ばすことのできるものだと思っています。実際に、アートに関わった患者さんにとって何が有効だったのかを証明するのは難しいのですが、作家と関わることでその人の新たな能力を発見したり、スタッフやほかの患者さんと普段よりコミュニケーションをとるようになったりといった変化があるのです。そうして「患者」という立ち位置から抜け出すことは非常に重要なことです。

Yasmijn Karhof ‘Reality is a Fingerprint’(2016)*

〈ビューティフル・ディストレス〉に参加したアーティスト・Yasmijn Karhofによるタペストリーの作品。メッセージの描かれたプラカードを持っているのは病院のスタッフたち。彼女はキングス・カウンティ・ホスピタルに滞在中、患者とスタッフにインタビューを行い、そこから抽出した言葉をプラカードに書いてスタッフに掲げてもらった。

アーティストがいると医療の現場が変わる

――実際に、関わった患者さんにあった変化はどのようなものだったのでしょうか。

たとえば、何も話さず黙り込んでいた患者さんが、アーティストの活動に参加してから多くのことを話すようになりました。通常の治療だと、医療者を前にした患者さんは「こういうことが求められているんじゃないか」「こうしなければいけないんじゃないか」と感じ、自然と口数が少なくなってしまうかもしれません。ですが、作家とはより自由に関係性をつくることができる。アーティストと関わることで活動的になり、いろんな人たちとコミュニケーションをとるようになった患者さんは多くいます。

――では、医療スタッフには変化は見られますか。

アーティストと関わって、自身でドローイングを始めたり写真を撮り始めたりする患者さんもいますので、そういった変化から多くの気づきを得ていると思います。そのなかから患者さんの好きなものや可能性を発見し、治療のオプションが増えたりすることはありますね。

――いま課題だと感じていらっしゃることや、今後の展開についても教えてください。

やはり精神病や精神障害への偏見はまだまだあります。それをどのようにして取り除いていけばいいのかというのは課題です。私は8年前からフィフス・シーズンに携わっていますが、そのころより意識しているのは、展示など病院の外に開く活動の幅を広げること。よりたくさんの人にこのプロジェクトを見てもらうことです。

それから教育的なプログラムにも力を入れています。医師や看護師、セラピストなどの精神医療に関わるスタッフや学生に向けたワークショップを行っています。美術大学ともタイアップし、美大生に向けて1年に1回、精神医療の話をしながら、作品をつくってもらうようなワークショップも行っています。今はオランダとアメリカの2カ所でプロジェクトを行なっていますが、もう少しほかの国、たとえば日本でも展開していけたらいいなと思っています。

エスターさんがアーティストの和田昌宏さん(写真右奥)と一緒に企画に参加したワークショップ「オランダと日本のおとぎばなしを読んで、登場人物の気持ちを絵や形に表現しよう!」助成:日本財団、オランダ王国大使館(2018年9月1日、東京・代官山)。その名の通り、2つの国の話から子供たちが自由に絵や形に表現した。* Photo: Takaaki Asai

――今回、日本財団とオランダ大使館の助成で、日本で参加されたAITの教育プログラム、MAD(Making Art Different)の一貫で行なったワークショップ・プロジェクトは、その一つのステップかもしれませんよね。エスターさんが、アーティストの和田昌宏さんと一緒に考えられたワークショップでは、参加した子供も大人も表情がいきいきとしていました。

和田さんやAITの運営スタッフと一緒に、事前のウェブミーティングなど長い時間をかけて準備をしました。私が面白いと思っているアイディアを日本で実施するとどうなのか、を真剣に考えてくださったのがうれしかったです。

和田さん自身、非常にコミュニケーション能力に優れた方で、彼の作品が大人だけではなく子どもにも伝わっていた。非常にエネルギーにあふれていますし、子どもをやる気にさせられる部分が素晴らしいと思いました。ぜひ〈フィフス・シーズン〉にも来ていただきたいです。