標高48メートル。ゆるやかな丘陵の上にある、登茂山展望台から眺める英虞湾。

この時代において、重要な構成要素でありたい

晴天に恵まれたこの日。太陽の光が降り注ぐ英虞湾の、緑と青のコントラストが美しい。変化に富み、複雑に入り組んだ海岸線では、真珠や青のりの養殖が盛んに行われている。人が関わることで海が豊かになっていく「里海」の風景が、英虞湾にはしっかりとある。

ダウン症の人たちを中心としたプライベートアトリエ、〈アトリエ・エレマン・プレザン〉(以下、アトリエ)は、この英虞湾が望める三重県志摩市大王町の丘に静かに佇んでいた。アトリエを包み込むように生えた樹木や植物の隙間から、お手製の看板を見つける。たどり着いた、と、実感が湧いて嬉しくなる。

取材時はアトリエの教室がお休み中だったことで、佐藤家総出で私たちの取材に応えてくれた。

アトリエを主宰する画家の佐藤肇さんに導かれて敷地内に入ると、肇さんの妻で同じく画家の敬子さんが出迎えてくれた。私たちはそのままアトリエの作品を常時展示しているという展示室へと足を運ぶ。

展示室入り口前にて、佐藤肇さん(右)と敬子さん(左)。

「1枚、1枚、展示している絵を眺めて思うことは、ただただ作品として完璧だなっていうことです。そもそもダウン症の人たちは、なぜ絵を描くのかという問いを意識することもなければ、何か必要に迫られて描くわけでも、上手になりたくて描くわけでもありません。彼らにとって描くこと、作ることは、純粋な喜びで自然な欲求に基づくもの」

展示室の様子。アトリエ主宰の絵画教室に通っているダウン症の人たちが描いた絵は、基本的にすべてアトリエで管理している。

こう話す肇さんが、三重県志摩市でアトリエの活動を始めたのは、1990年のこと。フランス語で「現在の要素」を意味するエレマン・プレザンは、現在というこの時代、場所において重要な構成要素でありたいという願いから名付けられた。

「ダウン症の人たちの絵を見てみると、色彩や形、線が1枚の紙の中でしっかりと調和が取れているのに、いつも驚かされます。意図せずして、なぜこれほどの調和が取れるのか。色彩論の観点から考えてみても、彼らが描く絵には好奇心が掻き立てられる。自然に逆らわずに素直に心に映った物語を色彩にしている彼らの世界は、私の生きる世界よりも一歩進んでいると、いつも痛感させられるのです」

左奥の絵は、敬子さんの作品。

絵描きだったら、誰しも見てみたい感性

そもそもなぜアトリエを開設するに至ったのか。その背景のひとつには肇さんが育った環境が影響している。画家の佐藤武雄さんを父に持ち、母の佐藤静子さんは植物染料を扱う染色家という家庭環境のなか東京で生まれ育った肇さんは、幼い頃から美術が身近な存在だった。父に連れられて美術の展覧会に頻繁に足を運んでは、自分の美術史を積み上げてきたという。

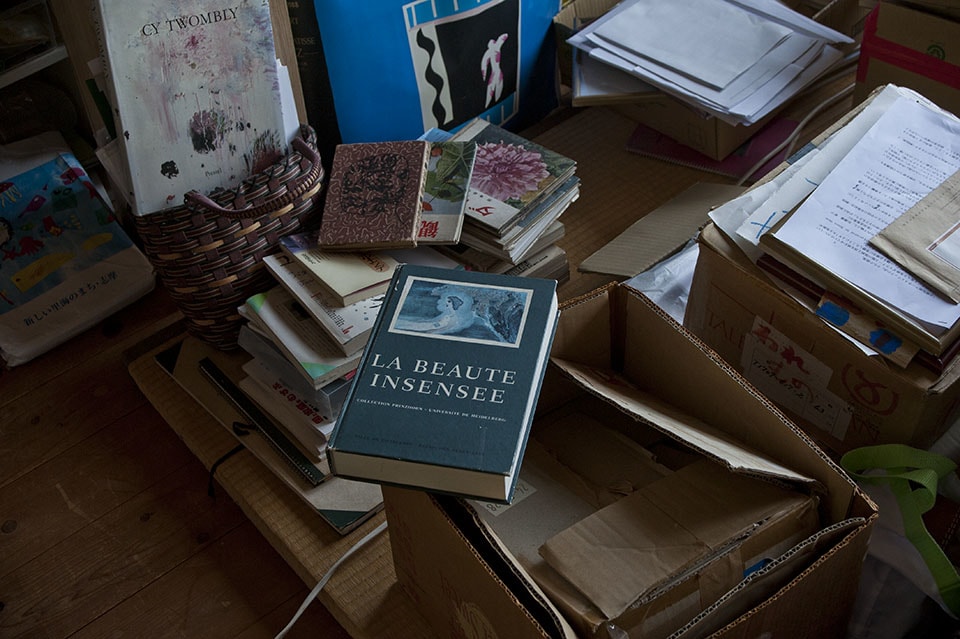

夫妻の書斎兼、打ち合わせなどにも利用されている一室。これまで夫妻が集めた作品集や図録、資料などがたくさん平積みされている。

その後、父のアトリエだった〈世田谷版画工房〉の運営にも携わり、そこで自らもリトグラフを人に教えていたという肇さんは、1984年、初めてダウン症の子どもに出会う。当時6歳だった石川英太さん。肇さんは英太さんの作品に触れて、その感性に驚かされることとなる。

「最初、英太くんのお母さんが工房に顔を出してくれました。話を聞いてみると、英太くんはダウン症であることを理由に、これまでいくつかの絵画教室を訪ねてみても断られ続けてきたようでした。『息子は耳も聞こえません。それでもやっぱり息子に絵を描かせてみたいのですが、大丈夫でしょうか?』とお母さんが言うので、どうぞどうぞと、英太くんに来てもらいました。私にとって英太くんは、絵を描きたいという気持ちを持った友人のように思いましたから」

英太さんは肇さんの前で絵を描いた。すると肇さんは直感する。

「これは大変な出会いをしてしまったな、と。これまで自分が体験してきた美術史にはない感性を、英太くんの絵に感じ取ったからです。と同時にこの素晴らしい感性が、もしもダウン症の人たちに一貫して存在するものだとしたら? 私の中でその思いが膨らんでいきました」

石川英太さんの作品。

肇さんと一緒に工房の運営をしていた敬子さんもまた、「絵を描ける人たちだったら絵を描いている時間をずっと持たせてあげたい。そのことが彼らにとって心地よい環境になり、また彼らの絵を観るものにとっても最高の贈り物になると思いました」と話す。

その後、夫婦は1990年に敬子さんの祖母のいる三重県志摩市に拠点を移すと、もうひとりのダウン症の少年、高木健一郎さんに出会い、それをきっかけとしてアトリエを開設することとなる。以降、児童から大人まで、主にダウン症の人たちが通うようになるアトリエは、1993年に入ると、東京都渋谷区代々木にも開設。代々木のアトリエには夫妻の価値観を最初に変えた石川英太さんをはじめとする4人のダウン症の人たちを迎えて、創作活動を始めた。

「絵を教えるというより、彼らに教わっていると言う実感の方が強いんです」と話す敬子さんは、感受性が強く、ユーモアを持ち、調和を求める彼らの一貫した心に芸術を見出した。

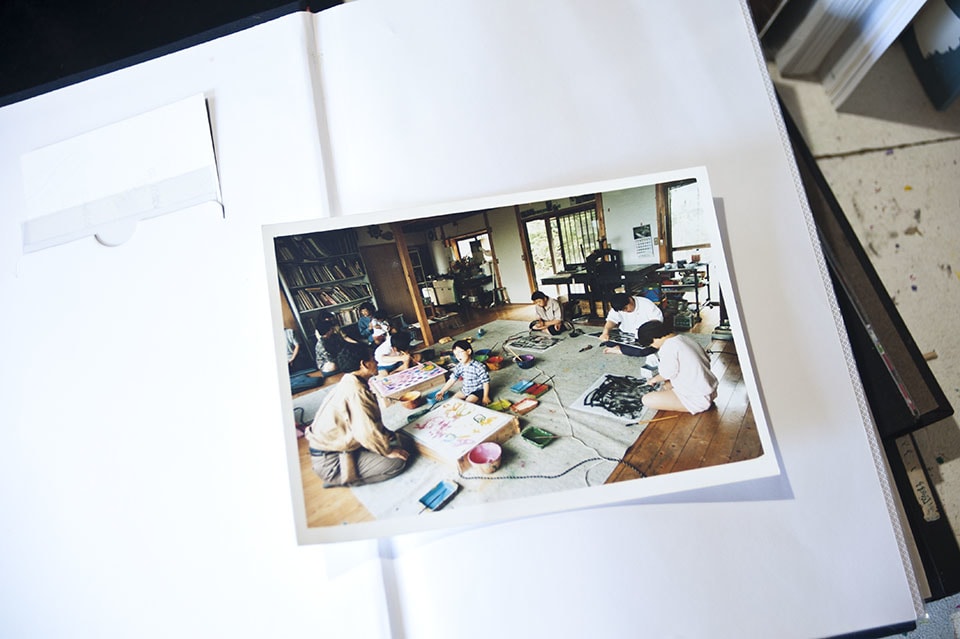

1990年、アトリエを開設した当時の記録写真。

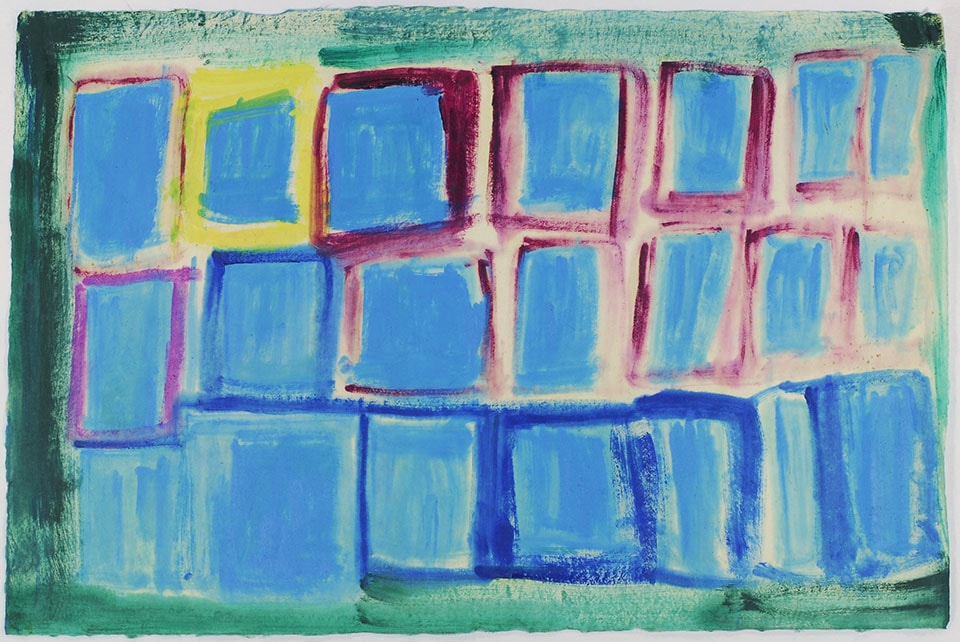

中井裕之(なかいひろゆき)さんの作品。

無垢の芸術、アール・イマキュレ

こうして夫妻の好奇心を出発点に始めたアトリエ活動だったが、次第に肇さんのなかで迷いが生じ始める。自分の好奇心で始めたことが、いつしか周囲に真剣に受け入れられるようになった。アトリエの存在に対して責任感が増すにつれて、ここで生まれた作品をどのように捉えていくべきか、肇さんなりに迷い始めたのだ。

野村浩志さんの作品。

「生まれてこのかた私自身が身体で感じてきた美術史というものがあったときに、このアトリエで生み出されたような作品は、一般的にはどこに位置付けされるだろうと。これほど深く、面白い作品を作る人たちを美術史が記録していないはずがない。そう考えて美術史を調べ直すなかでアール・ブリュット・コレクションを知ることになったのです」

杉村奈津季さんの作品。

アール・ブリュット・コレクション。画家ジャン・デュビュッフェが蒐集したコレクションをもとに発足したスイスのローザンヌにある美術館に、そのコレクションはある。早速、初代館長であるミシェル・デヴォー氏に手紙を書き、アトリエの作品数十点を持って、敬子さんと共に直接美術館へと足を運んだ。

「『アール・ブリュットの作品は、基本的に強迫観念などにより、描かずにはいられず描き続けた人によるもの。それに対し、この〈アトリエ・エレマン・プレザン〉の作品は自然の調和と同質の快さが感じられます。これらはアール・ブリュットとは異なるものではありますが、この活動はぜひ続けてください』。副館長のジョヌヴィエーヴ・ルーランさんから、こうアドバイスをもらったんです。この言葉に私は勇気をもらい、そこから本気で考え始めました。93年の頃の話です」

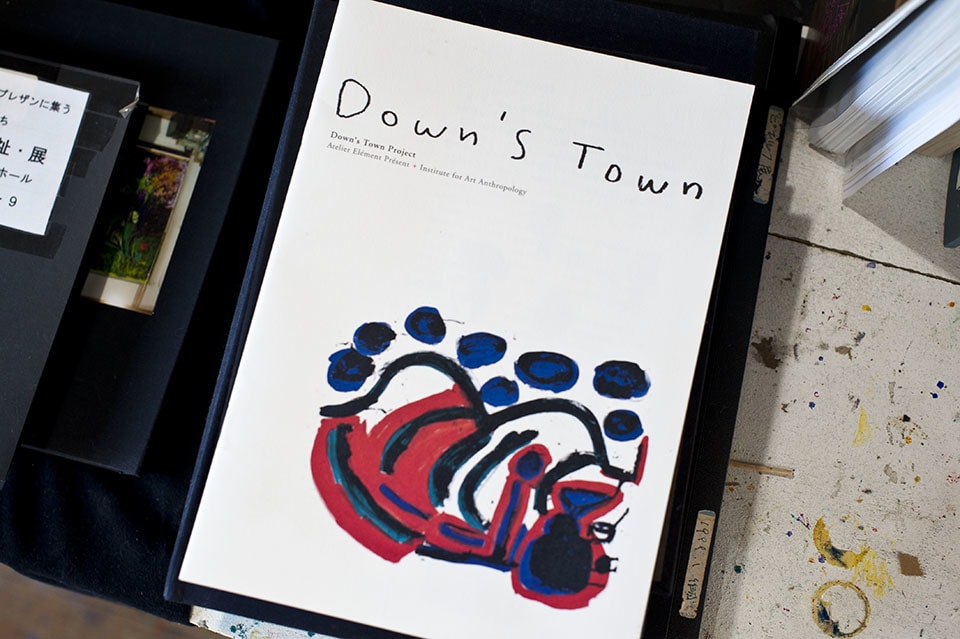

その後も美術館とアトリエの交流は続き、ルーランさんは二度、志摩のアトリエに訪問しているという。夫妻もまた、その交流のなかで作品の価値を社会のなかで問うようになる。敬子さんは言う。「天然自然のままの人間性、感受性を、私は無垢の芸術、アール・イマキュレと呼ぶことにしました」。夫妻は国内外の展覧会にも作品を出展するようになる。やがて長女夫妻がダウン症の人たちの感性を発信する場、〈ダウンズ・タウン・プロジェクト〉を志摩で立ち上げるべく、準備を進めることになった。

過去、アトリエと多摩美術大学芸術人類学研究所(IAA)による共同プロジェクトでもあった<ダウンズ・タウン・プロジェクト>。写真はそのとき制作された公式パンフレット。

ダウン症が持つ固有の文化をまず見つめること

「ダウン症の人たちにとって、最大限にリラックスする場所というのが、必ずしも家庭だけではないんだなということ。それはアトリエを運営していくなかで私たちが実感してきたことです。なので、ダウン症の人たちの感性、リズムを理解してもらうためにも、彼らの文化を発信する場が必要だと。それが〈ダウンズ・タウン・プロジェクト〉です。彼らの絵を眺めながら、お茶が飲めたり、ゆっくり休めたり。そんな交流の場を持てたら互いにとっての心地よい居場所になると思うんです。早ければ、来年の春くらいを目指して、今カフェをオープンする準備を始めています」

アトリエと、アパレルブランド・FRAPBOIS(フラボア)とのコラボレーションで生まれたシャツを着ているよし子さん(左)と、よし子さんの夫の佐久間寛厚さん(右)。

そう話すのは夫妻の長女、よし子さんだ。母屋の隣がアトリエだったこともあり、小学生の頃からダウン症の人たちとの交流があたり前だったというよし子さん。次第に両親のクラスを手伝うようになり、のちに東京でご主人とともに新たなクラスを作った。約10年間現場に立ち、出産を機に、ここ志摩へと移住。現在は「合同会社エレマンの気まぐれ商店」と、〈ダウンズ・タウン・プロジェクト〉を中心にアトリエでの活動を行っている。

「『ときどき、なぜダウン症の人たち以外の受け入れはしていないんですか?』と、聞かれますが、私たちは決して他の障害がある人たちを避けているわけではないんです。実際、志摩のアトリエでは一人、自閉症の子が通っています。たとえばダウン症の人たちは具合が悪いと絵は描けません。マイナスの感情をもとに絵を描くことは基本的にないんですね。つまり性格は一人ひとり違うものですが、性質は似ている。だからアトリエとしては、彼らの固有の文化をまず丁寧に見つめることで、さまざまな状況の人たちとより良い関係性を築けるのではないか? その考えの延長線上に、アトリエと〈ダウンズ・タウン・プロジェクト〉の活動があります」

作品のアーカイヴの重要性

上質な描画紙がストックされ、色とりどりの絵の具が円卓のテーブルに並ぶ。使い込んだテーブルは味わい深く、絵の具の匂いがする。展示室とは別の建物にあるアトリエは、とても魅力的な空間だった。

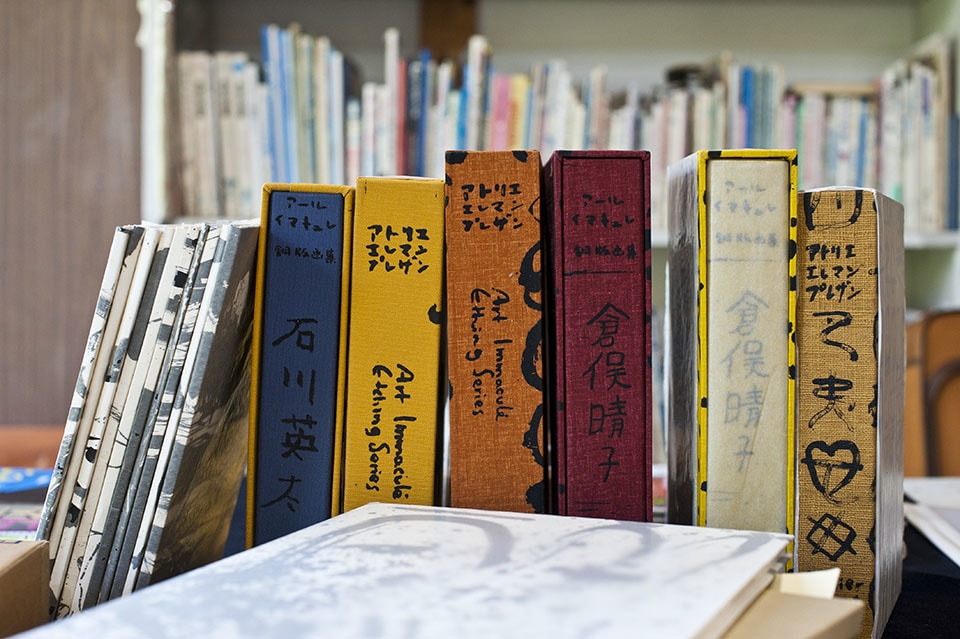

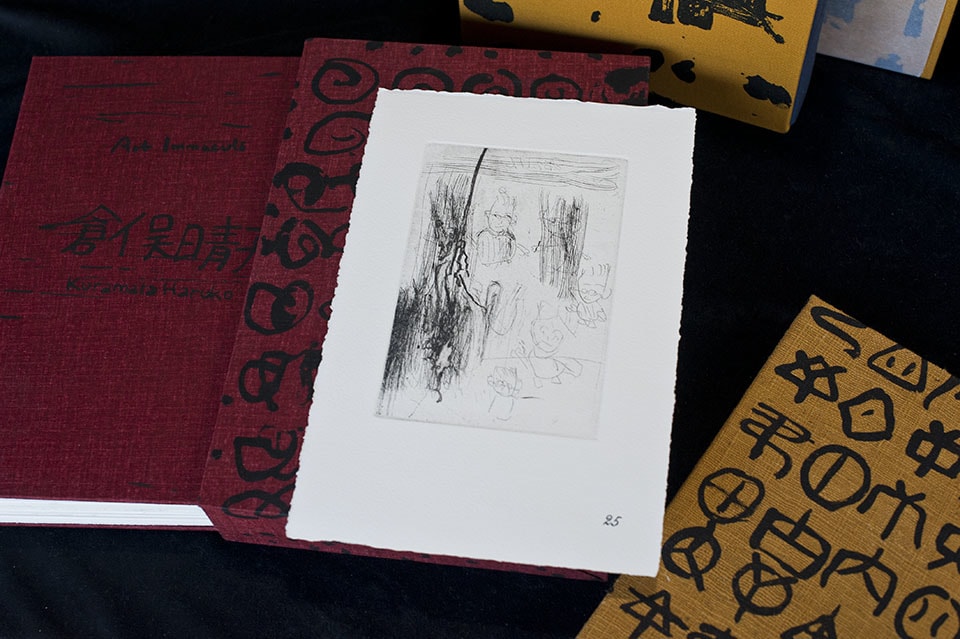

その一角には、アトリエ所属の人たちの作品がまとめられた銅版画集も置かれていた。この画集はマルセイユ・インターナショナル・ブック・プロジェクトに出品もされた、いわゆるアーティスト・ブックでもある。ダウン症の人たちの性質のひとつでもある柔らかい筆圧の魅力が、この銅版画集に滲み出ている。夫妻の次女でフランス在住、同国で行われるブックプロジェクトのサポートもしている佐藤文香さんは言う。

銅版画集は作家ごとに制作されている。

銅版画の刷りを担当しているのは、肇さんの父で画家の佐藤武雄さんに学んだ尾上隆三さん。

「アトリエとして作品のアーカイヴを残していきたい。そういう思いのなかで、ダウン症特有の筆圧をそのまま表現できるのが銅版画の魅力だと思います。作家として持っているものをどこまで引き出すことができるか。と同時に引き出した作品を人にどう伝えるのかもまた、アトリエの仕事ですよね。私自身は、本という形態を通じて伝えるためのサポートができたらと思っているんです」

取材時、ちょうどフランスから里帰りしていた文香さんもまた、よし子さん同様にFRAPBOISとのコラボTシャツを着ていた。フランスにはかれこれ15年ほど暮らしている。

文香さんは現在、フランス・マルセイユの出版工房〈ATELIER VIS-À-VIS〉の中心スタッフとして動く。印刷の手段は活版やシルクスクリーン印刷をメインとしながら、制作したアーティスト・ブックにまつわる展覧会の企画も行なっている。

「今の主流のデジタル印刷であれば、たとえば500部の印刷物は1時間で簡単に刷れますが、対する活版印刷は、3日はかかってしまいます。私自身、なぜそんなに手間暇かかる印刷技術に惹かれてしまうのか。それはきっとすぐに結果を求めない佐藤家で育ったことが影響していると思うんです。そしてこのゆったりとした時間軸、価値観というものは、両親から始まり、姉と佐久間くんが社会に伝えようとしているダウン症の人たちの感性とも、どこか近いものがあるように感じています」

究極の目標は、ダウンズ・タウンという言葉がなくなること

豊かな自然環境に包まれながら、まるで隠れ家のように佇む志摩のアトリエ兼展示室。一方で、東京のアトリエは代々木から経堂の閑静な住宅地に移転し、よし子さんの夫、佐久間寛厚さんが代表を務めている。

東京アトリエの代表を務める佐久間さんは、それ以前はさまざまなハンディキャップのある人たちがともに働き、生活するコミュニティである信州の〈共働学舎〉に勤めていた。

40名ほどのダウン症の人が所属する東京のアトリエでは、月に2度のペースでそれぞれの絵画クラスが開かれている。なかには15年以上アトリエに通い続けている人も多く、佐久間さん自身は、志摩と東京を往復しながらアトリエを運営している。

アトリエにはひとり、自閉症の作家、高山敦子(たかやまあつこ)さんがいる。この日、私たちが取材にアトリエを訪ねることを知った敦子さんの母、みすずさんは、なんと、私たちのために佐藤さん一家とともに昼食を準備してくださっていた。

「肇先生に出会うまでは、娘が悪魔に思えるときも正直たくさんありました。だけど、今は私の娘でよかった。アトリエを通じて私も娘も幸せをいっぱい貰っているんです」。みすずさんの言葉の重みは、今も忘れられずにいる。そしてみすずさんが揚げたフライは最高に美味しかった。

「たとえば自分が描いていた絵の上に、誰かが絵を加えたとしても、基本的に嫌がりません。自分の好みではないペンをもらっても、それで描き始めてしまう。つまり彼らにとって共感という概念が生命線なんです。そこにすべての喜びと悲しみがある。自分と他者の気持ちを一体化しやすいんです」

こうしたダウン症の人たちの持つ性質を固有の文化として大切にしていきたい。そう考える佐久間さんは、障害の性質や置かれた環境についてはもっと細分化して議論されるべきだとも考えている。

よし子さんと文香さんの子供たち(写真)も顔を出す、とても賑やかな取材となった。

「同じ障害を持っていても、置かれた環境によって生まれる作品は変わってきます。それぐらい環境のプロセスが作品に与える影響はとても大きい。そのため、僕自身は美術の文脈で彼らの作品を捉えようとすることに対しては、あまり積極的ではないかもしれません。今、社会の中で彼らのような障害のある人の作品がさまざまな名称で定義づけられていますが、その枠ではこぼれ落ちてしまっているものがあるはず。だからその定義づけから問い直していくことも、これから先、大切なのではないかと思います」

社会が決めた定義や言葉に安住せずに、問い続けること。それを佐藤家の人々はそれぞれ持ち合わせているように感じた。よし子さんは言う。

「究極の目標は、〈ダウンズ・タウン・プロジェクト〉とか、言葉にしなくても社会のなかで彼らが自然と存在することです。だからダウンズ・タウンとあえて呼ばなければいけない状況にも、日々矛盾を感じているんです。10年後には呼ばなくなっているように。そう願いながら、家族と東京スタッフとが一丸となって考えながら活動していきたいと思います」

Information

アトリエ・エレマン・プレザン志摩

三重県志摩市大王町波切

TEL & FAX : 0599-72-3799

アトリエ・エレマン・プレザン東京

東京都世田谷区経堂

TEL & FAX : 03-6313-9906